- インタビュー

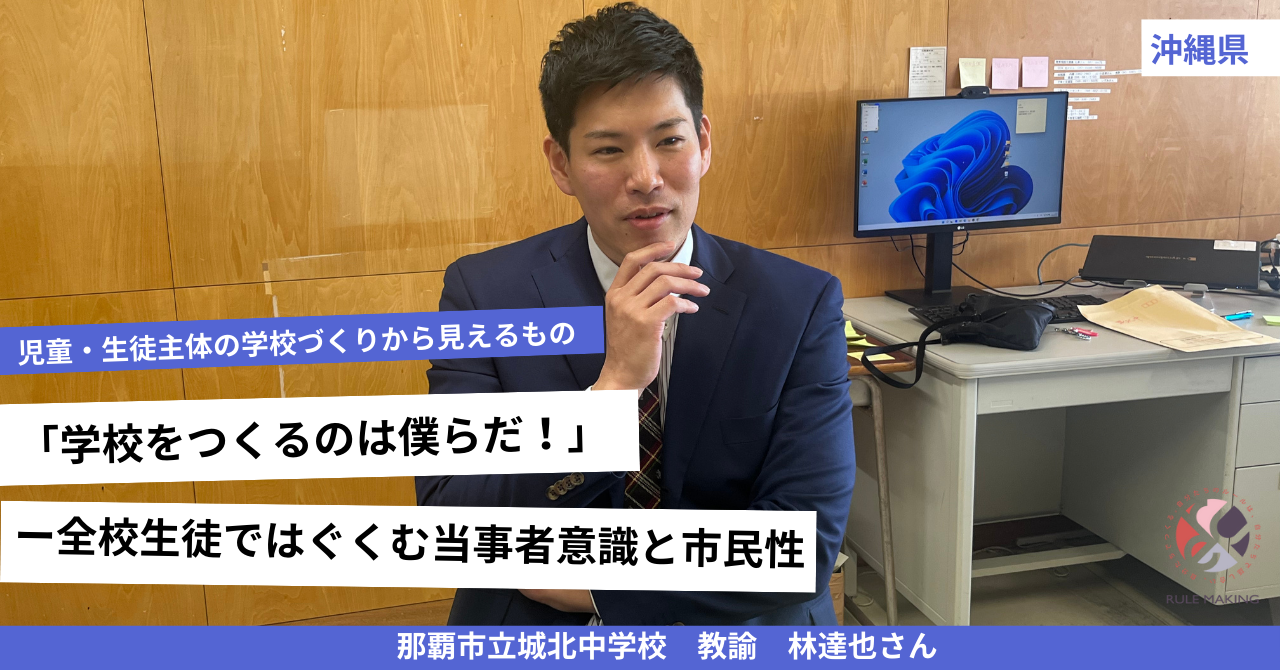

- 「学校をつくるのは僕らだ!」ー全校生徒ではぐくむ当事者意識と市民性

「学校をつくるのは僕らだ!」ー全校生徒ではぐくむ当事者意識と市民性

対話を通じて、児童生徒が中心となり学校の校則やルールづくりに取り組む「みんなのルールメイキング」。現在は480校以上の学校がカタリバとともに活動しています。全国では、さらに多くの学校でルールメイキングが実践され、校則見直しにとどまらない様々な場面で児童生徒が主体となった学校づくりに発展している学校もあります。

連載「児童・生徒主体の学校づくりから見えるもの」では、こうした実践の教育的意義をはじめ、教員や生徒の変化・成長を紹介していきます。また、児童生徒が参画する学校づくりの先にどんな景色があるのかを取り上げていきます。

那覇市立城北中学校では、2022年度に校則の見直し活動に取り組み、生徒たちの進学先となる高等学校や地元の企業にヒアリングを実施しました。次の生徒会の生徒たちにも活動は引き継がれ、自分たちの学校の課題を考えて、全校生徒でChromebookのルール作りにも取り組みました。活動を支えてきた教員の林達也さん(以下、林)は、日ごろから生徒たちの当事者意識と市民性をはぐくむ関わり方を大切にしていると言います。林さんに、詳しくお話を伺いました。

那覇市立城北中学校 教諭

林 達也

千葉県の教員採用試験を受け、八千代市萱田中学校に着任。その後沖縄県の教員採用試験を受け、石垣市立崎枝中学校等を経て、2021年度に那覇市立城北中学校に着任。2023年度に沖縄県教育支援センターにて長期研修を経て、2024年度から再び城北中学校に勤める。

—―林さんが貴校で校則の見直し活動を担当されることになったきっかけは、どんなことだったのでしょうか。

林:私はもともと千葉県市川市で教員をやっていましたが、2018年に沖縄県で採用試験を受けました。採用は八重山ですが、異動になり本校には2022年度に着任しました。そして、1年目の校務分掌が生徒会担当だったんです。その時の校長が、「当時の生徒指導主事の先生と協力して、『生徒主体の学校づくり』を目指してほしい」と言ってくれました。

どちらかというと昔の生徒指導は、生徒を押さえつけるような管理的な部分があったと思います。校長の中では、生徒会と生徒指導の両輪で「生徒主体の学校づくり」をイメージされていたのではないでしょうか。

そこで生徒たちと一緒に、校則改正や2022年度に行ったICT機器(Chromebook)のルールづくりなどに取り組みました。

——大抜擢されたのですね。具体的にはどんなふうに取り組まれたのでしょうか。

林:以前の本校の校則には、「眉毛を整えてはいけない」「ツーブロック禁止」といった決まりがありました。2022年度当時3年生だった生徒会の生徒が全校生徒にアンケートをとり、本校にある課題を集約していきました。その上で、一部の先生で構成される企画委員会で集約した課題を提示して、「校則の見直しに取り組みたい」と提案したことで、活動がスタートしました。

生徒たちは、「①一人ひとりの人権尊重」 「②男女平等」「③コンプレックスの解消」「④心身の健康保持」の観点から、校則改正の意義を見出して進めていきました。例えば「スカートを短くしたい」という生徒の意見があったときに、上記4つの中でどれに該当するのかを生徒たちが考えます。校則を改正することが目的ではなく、最上位の目標を達成するための手段であるということ、そして自由には責任が伴うということを、生徒たち自らが、生徒総会で全校生徒に伝えていました。

そして、生徒たちが校則を見直す「根拠」として考えたのが、学校だけで判断すると客観的ではないため、外部の意見を聞くということです。本校の進学割合が高い高校や、教育・医療・サービス業など高校卒業後に就職する近隣の中小企業・大企業にもヒアリングしに行きました。集めた情報を基に校則改正の原案を作成し、保護者にアンケートを通じて意見をもらいました。

——高校で外部にヒアリングをされるところは多いですが、中学校でもこういった活動があるのは興味深いですね。

林:1年間かけてこのプロジェクトに取り組み、最後に職員会議に改正の原案を持って行きました。生徒たちから「大企業や私たちの進学先も、ルールについてはこういったことを考えています」と根拠を示しながら、自分たちが校則について見直していく価値を伝えました。ところが、今と比べると、教員側からの反発も当時はまだ強かったんですね。

私も当時の校長も、他の職員に対して生徒たちの取り組みについてご理解いただけるように調整してきたつもりだったのですが、やはりまだ教員がルールを決めるという意識を拭い切れていなくて。「ここでは決定できない」と言われてしまいました。

私自身の詰めの甘さを痛感しました。そこから、「生徒たちはこんなことをやっています」「今後はこういうふうに動いていきます」といった情報を、私から他の教員に積極的に示すようにしていきました。

生徒たちも教員からの指摘を受け、理路整然と伝えるだけでは人はなかなか動かないことに気づかされました。他の教員にこちら側の意見を理解してもらい、巻き込むにはどうしたらいいかを考えていきました。いきなり全ての教員に働きかけるのではなく、まずは生徒指導部を担う一部の教員に伝え、段階を踏んで全教員に理解を求めていきました。そうすることで、教員側の納得感も深まり、最終的に校則改正の承認を得ることができました。

誰がルールをつくるのかを考えたときに、やはり生徒たちであるべきだと私は思っています。その時に大切なのは、教員側のマインドをどう整えていくか。どうしても教員主導で決めるという文化が、特に沖縄の中学校では強く残っていたように思いますが、生徒からの働きかけの中で、そういった文化が少しずつ変わっていきました。

——次の生徒会でも、活動は引き継がれていったのでしょうか。

林:そうですね。次の代の生徒たちが「私たちの課題って何だろう」と考えたときに、中学校で1人1台配布されているICT端末「Chromebook」に着目しました。使い方に課題があり、自分たちでルールを決めてよりよく使っていこうということになりました。ガイドラインの作成には、最初から教員側にも入ってもらい、一緒に考えはじめました。

具体的には、夏休みに教員と実行委員の生徒80人ほどで、安全と責任、そして他者への尊重といった部分に分けて、現状の課題を整理しました。そうすると、盗撮、漫画を読む、ゲームをする、使い方が雑などの意見が出てきたんですね。その中で、解決していく優先順位をつけ、ガイドラインの原案を作成していきました。今回は実行委員の生徒だけではなく全校生徒を巻き込んでいくために、全学級で一斉に学級討議を行い、それぞれのクラスルールを作りました。

正直なところ、「生徒たちにルールを考えてもらうと時間がかかる」という意見はあります。その中で「Chromebookのルールを生徒とつくるぐらいなら、それ自体をもう取り上げるほうがよい」といった、教員が管理する生徒指導にしようという教員の声もあります。でも中学校を卒業したあとも、電子機器を使う機会はたくさんありますし、社会に出たら自分たちで考えなくてはいけない時がきますよね。今の問題を無くすために取り上げることは簡単ですが、それをしてしまうと、言うならば私たち教員の”負け”だと思っています。生徒には、よりよい使い手になってほしいですね。

——林さんご自身が大切にされている生徒指導のマインドとは、どこで培われたのでしょうか。

林:今は本校の生徒指導主事として働いていますが、千葉で教員をしていた時から、生徒側に何か起きたときに叱ったり、特定の生徒の問題行動を抑制したりするのではなく、平常時から全ての生徒に対して、こちらから積極的な生徒指導をすることが大切だと考えています。私自身がしていることは全部生徒指導提要にも書かれていて、決して特別なことではないですが、生徒たちのために何をすべきかを考えたときに、やはり生徒たちが当事者の学校を作りたいと思ってきました。

生徒会と生徒指導ってすごく相性が良いと思っています。まさしく学校の根幹の部分ですよね。私は、生徒主体の学校づくりを通して、生徒たちの当事者意識、つまり非認知能力を高めていきたいと考えています。

県内の各学校でも教員一人一人が本当に素晴らしい実践をしていますが、もっとそういったことを他校の教員同士でも共有していく必要性を感じています。2023年度に1年間沖縄県立総合教育センターにいたので、各学校の実践例を一つのガイドラインにまとめました。校則の見直し活動は、1人の教員がやっていても意味がありません。また、生徒がやった取り組みを今度は次の代の生徒につなげていかなくてはいけませんし、一部のスーパー生徒ではなく、全校生徒に広がらないといけない。そういった環境づくりの必要性を、他の教員にも伝えていくことが重要ではないでしょうか。生徒たちの中には、将来、沖縄を出て本州で働きたいと考えている子もいるので、私たち教員ももっと広い視野で情報を共有していかなくてはいけないと思っています。

——こうした活動を通して、生徒の変化はどのようにお感じになっていますか。

林:生徒会の活動が活発になりますね。「自分で学校を変えられる」という意識が芽生え、生徒たち自らが何かを企画したり、行事を作ったりするような動きが活発になっています。生徒たちは職員会議でも資料を用意して、いろいろな企画を提案しています。2024年度は、入試100日前に受験生全員の意識を高める「100日祭(はくさい)」を企画したみたいです。当日は生徒会が作成した「モチベーションアップムービー」の上映など、充実した時間になったようですよ。

本校の昇降口に「君も僕も生徒会 学校をつくるのも 僕らだ!」という生徒会のスローガンがあるのですが、私自身その言葉を繰り返し生徒に伝えています。まさしく、当事者意識と市民性を体現している言葉ですよね。こういった言葉から、生徒会のメンバーだけでなく、全校生徒にその気づきを与えられたらと考えています。

「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?

ルールメイキング・パートナーは、生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。

登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で生徒が校則をテーマに取り組んでいる学校や、生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。