- インタビュー

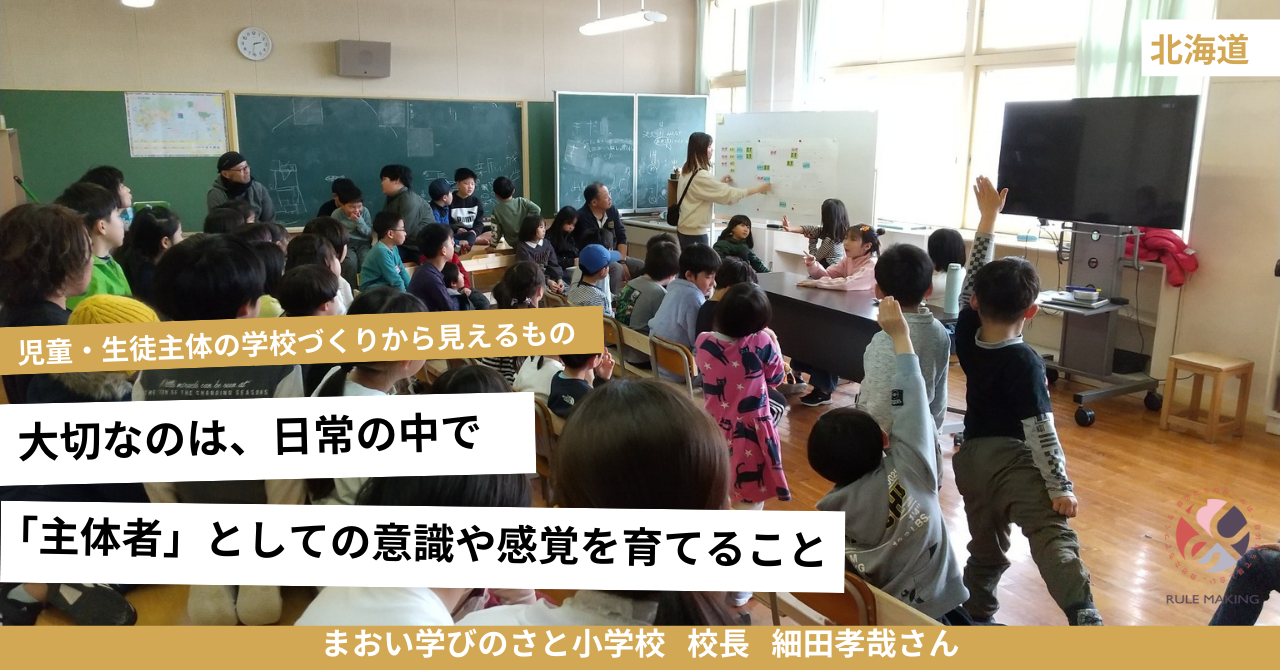

- 大切なのは、日常の中で「主体者」としての意識や感覚を育てること

大切なのは、日常の中で「主体者」としての意識や感覚を育てること

対話を通じて、児童生徒が中心となり学校の校則やルールづくりに取り組む「みんなのルールメイキング」。現在は480校以上の学校がカタリバとともに活動しています。全国では、さらに多くの学校でルールメイキングが実践され、校則見直しにとどまらない様々な場面で児童生徒が主体となった学校づくりに発展している学校もあります。

連載「児童・生徒主体の学校づくりから見えるもの」では、こうした実践の教育的意義をはじめ、教員や生徒の変化・成長を紹介していきます。また、児童生徒が参画する学校づくりの先にどんな景色があるのかを取り上げていきます。

2023年度に開校した北海道長沼町にある「まおい学びのさと小学校」。テストも数値化した成績もなく、「体験」を通した学びに重点を置いています。全校児童は毎週1回の「全校ミーティング」を開き、自分たちのことを自分たちで決めるという姿勢を大切にしています。学校のはじまりである小学校から、「主体者」としての意識や感覚を育てたいという思いで、開校させた学校長の細田孝哉さん(以下、細田)に詳しくお話を伺いました。

まおい学びのさと小学校 校長

細田 孝哉

2022年に学校法人「学びのさと自由が丘学園」設立、2023年に北海道長沼町に「まおい学びのさと小学校」開校。現在、理事長兼校長を務める。

1985年から2021年まで、札幌市立の中学校・高等学校・特別支援学校で社会科教諭として勤務。その間、2002年度、大学院にて社会科教育を研鑽し修了。2005年度、北海道札幌清田高等学校の専門コース「グローバルコース」設立の中軸となる。また、1986年より民間教育団体「新しい教育・学校めざす研究会」(北大教育学部教授 鈴木秀一氏 中心)に参加。2013年より認定NPO法人「北海道自由が丘学園・ともに人間教育をすすめる会」の理事。

ーー貴校は2023年の春に開校していますね。なぜ学校をつくろうと考えたのでしょうか。

細田:私自身は札幌市内の中学校、高校、特別支援学校での勤務を経験し、長く現場の教員でした。大学の時から「今の学校教育を変えなきゃいけない」という思いがありました。それは、私が大学生の頃の1980年代は校内暴力が相次ぎ、管理して上から押さえるような教育になっていたからです。結局それが噴き出して、暗記や詰め込み、問題があったら生徒指導で抑えるというような教育になってしまった。自分自身の中に知的好奇心があり、「これは面白い」「勉強していろんな理解が深まった」という実感を得ることが学ぶことの醍醐味のはずなのに、勉強を「やらされている」という状態に違和感があったんです。

ですので教員になった当初から、学校づくりを目指していました。高校の教員時代に、当時勤務していた学校で「グローバルコース」という新しいコースをつくることに関わった経験があります。そこで外部の人の話を聞いたり、海外の人たちと交流したりという経験を通して、生徒自身のモチベーションが高まっていくことを感じることができました。でも、一つのコースの中だけではやはり限界があるんです。学校全体で、生徒たちのモチベーションを生かしていく必要があると感じました。となると、学校教育のはじまりである小学校で、そういった仕組みをつくりたいという思いがありましたね。

ーー実際の教育現場で働かれていたときは、「教育」に対してどのようにお感じになっていましたか。

細田:学校はチームワークが重要です。生徒指導の方針もある程度決められていて、自分だけが違うことをすることはできないので、正直ジレンマを感じることはたくさんありました。指導していて、「何でだめなんですか?」と生徒に聞かれても、「こういう風に決まっているから」としか答えられなくて。自分の中でも矛盾していました。

ただ、そんな状況の中でも、自分自身が頑張れるのは担当教科である社会科の授業でした。どう面白い授業をするかを考えて、生徒が食いついてきてくれた時は「やった」と喜んでいました。授業を通して、生徒のモチベーションを引き出せるように試行錯誤していましたが、ある日生徒から「面白い時もあるんだけど、先生の声、眠くなるんだよね」と言われて(笑)

その時に、「自分がしゃべってちゃだめだ。やはり素材の面白さを生かしていかないといけない」と気づかされました。40代の時に大学院で学ぶ機会もあり、そこから生徒がディスカッションしながら学ぶ授業を取り入れました。当時は日本社会の中で、「LGBTQ」という言葉が今ほど浸透していなかったのですが、LGBTQをテーマにした授業もやっていましたね。僕が教えるよりもみんなと話し合うことで、生徒たちが自ら気づいていったり、発想したりするんですよね。そういった学び方に、自分で手応えを感じていました。

一方で、やはり授業だけじゃなく、学校の中での日常生活においても「自分たちが主体である」と感じられるようにしなくてはいけないと思っていました。でも実際は、例えば生徒会の中で「どうせ話し合ったって先生の方で決めちゃうんだろう」という空気になっていて。 既存の学校の中では、それを壊していくことは難しいと気づいたのです。

学校全体で教員が生徒と対等な立場で関わり、生徒自身が主人公であり、自分たちで考え、決めることができる。生徒たちが、「自分たちが主体だ」という意識を持てるようにしたかったんです。

ーー貴校ではその考えにつながる「全校ミーティング」の時間を設けていらっしゃいますね。

細田:はい。毎週木曜日の6時間目に、全員で話し合う機会を設けています。事前に、児童たちには紙にミーティングで話し合いたいことを書いてもらいます。ミーティングの中で自分の困っていることを話したり、ルールをみんなで決めたりしています。私たちは教員のことを「スタッフ」と呼んでいるのですが、スタッフに対して児童が何か相談をもちかけてきたときも、「ミーティングで話し合おうよ」というような声かけをしていますね。

ーー教員のみなさんは、「先生」ではないんですね。

細田:これは私のこだわりポイントなんです。教員は「権威者」じゃないんですよ。私たちが児童と接する時、評価者にはならないし、成績など数値で評価をしません。そもそも本校には成績やテストがありません。「こういうところを頑張ったね」「こんな活動を一生懸命やったよ」という言葉で表現して、保護者に伝えたり、「指導要録」という記録にも残したりします。でも、数値で評価はしません。本校では「体験」を重視しているので、プロジェクトと呼ばれる体験学習がたくさんあります。そうしたプロジェクトや行事、決まりごとは、児童がみんなで話し合って決めます。職員会議で大人が決めた範囲の中で、児童たちに活動してもらうということはしません。

児童同士のケンカの時も、「どうしたの?」と仲介者にはなりますが、判決を下す裁判官にはなってはいけないと思っています。だから、私たちは一切権威を持ちません。学校というコミュニティの中で、児童とはフラットな立場であり、同じチームの一員として接することを大事にしています。 そのため、児童はスタッフのことを「〇〇さん」と呼んだり、ニックネームで呼んだりしていますね。

ーー児童たちと接する上で、スタッフ同士ではどんなふうに意識合わせをしていますか。

細田: 私たちはミーティングだけじゃなく、普段から児童には「失敗から自分で気づいて、学ぶことが大切だよ」と伝えています。だから常に「やってみたらいいんじゃないの?」というスタンスですね。例えばルール決めの時に、大人たちは「反対」と思っていたとしても、採決のときに児童の数のほうが多いので、変なルールができる可能性はあるんです。でも、それでもいいと思っています。 変なルールができて、実際にやってみて「これ、おかしいよね?」と児童が気づいたら、次のミーティングのときに「やはりこういうふうに変えた方がいい」と提案して変えていく。スタッフ側で決めた範囲内で、児童たちに決めてもらうというようなやり方では、児童の中で諦めを生んでしまうと思っています。一回決めたルールが権威的になり、それに縛られるのではなく、自分たちでルールを決められる、「これは違う」と思ったらまた変えられるという意識や感覚を持てることが大事ではないでしょうか。

ーー児童たちの言葉で語る、話し合いをするというのは、時として難しいこともあると思いますが、どのような工夫をされていますか。

細田:私も社会科教師でしたので、学校では手続きは教えます。「民主主義はこういう手続きで、こういう権利があって、こんな選挙をして代表が選ばれていくよ」と。こうして、手続きは理解できるようになりますが、自分が主体者という視点を持てるようになるかというと、それは違うと思います。結局はお客さん状態になっていて、「どうせ先生が決めるんでしょ」という感覚を育ててしまっている。くり返しになりますが、自分の意見が受け入れられて、そして意見として提案したことが「実現可能性がある」という経験を少しずつ積み重ねていくことが大切だと思っています。

実は、2023年度に開校してまもなくの時は、全校ミーティングは成立しませんでした。「ミーティングを始めます」と言ってもザワザワしてしまい、走りだす児童もいました。なので、しばらくは全校ではなく、グループに分けて話し合いをしていました。プロジェクトについて決めるときも、発言しながらも大人の方を見てしまう児童が多かったんです。「ほら、みんなのほう見てみて。まだ意見言えてない子もいるよ」といったふうに促して、みんなの意見を拾っていくことを半年間続けました。次第に、児童も大人のほうではなく、みんなの方を見て話ができるようになってきました。すぐに多数決を選ぶのではなく、納得いくまで話すということに慣れてきましたね。こういったことを粘り強くやっていくことが大切だと思います。

ーースタッフ同士で、何か変化はありましたか。

細田:最初は児童同士のケンカも多かったので、2023年度は半年間スタッフ同士で研修を重ねました。毎日1時間ぐらいその日あったことを話し合い、「あの時はどうすればよかったのか」と声のかけ方や児童との向き合い方をお互いに考えました。

先にも話したように、児童同士でケンカが起きたときには、仲介者として「どうするの?」「これでいいの?」と声をかけています。2024年度の春、4年生の児童が新しく入ってきた1年生同士のケンカを見て、「どうするの?」「困ったら一緒に行ってあげるから言って」と声をかけてくれました。自分がスタッフからかけられた言葉を通して、学んでいるんですね。

ーー学校を開校されて、児童と関わるなかで細田さんご自身の変化はありましたか。

細田:基本的な考え方は一切ぶれていません。ただ私も完璧ではないので、スタッフ同士のやりとりの中で、児童に対して「どういう言葉をかけたらよかったのか」と日々反省し、勉強しています。

児童の成長の大きさでいうと、本校は児童同士で比べたり評価し合ったりするということがないですね。そして、他人を受け入れる力がある。例えば、「誰か意見のある人はいないの?」という声かけがあったときに、「〇〇ちゃんはすぐに言葉が出てこないタイプだから、もうちょっとしてからもう一度聞いてあげればいいよ」と、ちゃんと気遣いができます。変に自分の立ち位置を気にしなくなり、全校ミーティングでも自分の意見が言えるようになってきたという気づきを、私自身が得ています。

知識だけではなく、生活の中で「自分が一人の主体者である」という感覚を育てることが大切です。時には誰かとケンカしたり、せめぎ合ったりもしながら、「自分ってこういう人間だな」「こういうふうに、周りに受け入れられてるな」という自己肯定感や感情も育っていくものだと思っています。そういった非認知能力を育てていきたいですね。

「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?

ルールメイキング・パートナーは、生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。

登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で生徒が校則をテーマに取り組んでいる学校や、生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。