- インタビュー

- 主役は生徒。潜在能力をいかに引き出せるかが学校としての役割

主役は生徒。潜在能力をいかに引き出せるかが学校としての役割

対話を通じて、児童生徒が中心となり学校の校則やルールづくりに取り組む「みんなのルールメイキング」。現在は500校以上の学校がカタリバとともに活動しています。全国では、さらに多くの学校でルールメイキングが実践され、校則見直しにとどまらない様々な場面で児童生徒が主体となった学校づくりに発展している学校もあります。

連載「児童・生徒主体の学校づくりから見えるもの」では、こうした実践の教育的意義をはじめ、教員や生徒の変化・成長を紹介していきます。また、児童生徒が参画する学校づくりの先にどんな景色があるのかを取り上げていきます。

2022年度に、生徒からの要望を受けて、校則が大きく見直された香川県の坂出第一高等学校。「学校の主役は生徒」という校長の考えの下、校則が見直されて以降、体育祭や文化祭などの学校行事も全て生徒が企画・運営を担っています。学校の役割は、「生徒の潜在能力をいかに引き出せるかにある」と話すのは学校長の三谷雄治さん(以下、三谷)。三谷さんに詳しくお話を伺いました。

坂出第一高等学校 校長

三谷 雄治

1952年生まれ。香川大学経済学部卒業後、香川県庁入庁。主として国際協力、観光振興の分野で活躍し、県理事を最後に香川県庁退職。香川県観光協会専務理事を経て、2018年に学校法人花岡学園常務理事、2019年から坂出第一高等学校校長に就任。県職員としての仕事のかたわら、1993年から「人づくりは国造り」をモットーに、ラオスに小学校を建設するなどの教育支援活動を行うとともに、2003年から香川県内の高校生をラオスに派遣し、香川の将来を担う人材育成を行っている。

ーー貴校では2022年度に校則の見直しが行われていますね。

三谷:生徒のほうから、「ツーブロックを許可してほしい」という提案があったことがきっかけです。私自身、学校が一方的に校則をつくって、生徒に「守りなさい」と言っても、生徒はなかなか守れないものだと感じていました。だからこそ、生徒たちが校則を守るためには、生徒たち自身で作ったらいいんじゃないかと思っていましたね。

生徒から相談を受けたときも、ツーブロックに限らず全て白紙にして、ゼロベースから生徒たちが考えようと提案しました。そのため、教員側も合理的な理由を説明ができないものは、全部無くしていこうというスタンスでした。お互いに話し合いを重ねながら、ルールは最低限のものだけを作りましょうと決めました。

生徒会の役員、PTAの役員にも入ってもらい、話し合いを一つ一つ積み上げていきました。実際にツーブロック以外にも、靴下の色や夏服、冬服の着用時期などが見直されました。

ーーどのように話し合いを進めていったのでしょうか。

三谷:2022年3月に話し合いをはじめ、生徒会がアンケートを通して生徒の要望を集めました。アンケート結果を踏まえて生徒会の役員たちで話し合い、実際に学校側に要求したいものを決めて、私たちに交渉しました。学校側の結果を生徒に示し、さらに生徒に「再度意見があれば出してください」と呼びかけて、最終決定していきました。ですので、生徒会も非常に民主的に進めていきました。新しい校則が出来たときも、生徒会長が全校生徒の前で「これは自分たちで作ったルールです。だからみなさんで守りましょう」と言ってくれたんです。

ただ、新しい校則をどこまで守れるのかきちんと確認する期間を1年間設けました。そもそも、守れなかったらまた校則を見直すという前提で進めてきました。1年間様子を見て、何も問題は起きませんでしたね。

学校は自治活動、民主的な活動の場だと私は思っています。生徒に関わることは、全部自分たちで考えるという姿勢を大切にしたいんです。ですので校則に限らず、学校運営のなかに最大限生徒の意見を反映できるようにしています。こういった活動は生徒会が担ってくれていますが、全校生徒360名程度に対して、生徒会の生徒が60人ちょっといます。つまり全校生徒の6分の1が生徒会のメンバーなんですね。

ーー多いですね。これは校則見直し活動に取り組み始めてから、増えたのでしょうか。

三谷:そうなんです。さらに、生徒会を中心に体育祭や文化祭、修学旅行や遠足も毎年見直していくことにしました。生徒が意見を出して自分たちで運営し、教員は横で見ているだけです。学校側が判断するのは、経済的かどうか、そして安全に行えるかだけです。その結果、生徒たち自身が楽しめることをやろうと、中身もがらりと変わりました。例えば文化祭では、香川県ではなかなかタレントの方にお会いできる機会がないので、生徒から学校に呼んでほしいという声があがったんですね。「これはお金がかかるな」と思っていたら、生徒会が自分たちで直接プロダクションに交渉して、実際に来ていただくことになったんです。3年間、毎年違うタレントの方が、ほぼお金を受け取らない形で来てくださるんです。生徒たちが動いたら、これだけのことが起きるんですよね。

ーーこういった取り組みが文化になるまで、教職員にはどのように意義を伝えてきたのですか。

三谷:私のポリシーは、とにかく「学校の主役は生徒」です。生徒は大きな潜在能力を持っていて、それをいかに引き出せるかが学校としての大きな役割。ですので、「とにかく生徒を信じて、任せませんか?」という論理で教員には話をしました。また校則の見直し活動は、生徒が考える力を作り出すためのツールです。だから、生徒を縛るのではなく、「1つのルールはみんなが気持ちよく活動できるための最低限の規則」という考え方を伝えていきました。

ーー素敵ですね。取り組みの中で、生徒の成長を感じる部分はありましたか。

三谷:自分たちが声をあげて行動すれば、学校は変わるんだという自己肯定感が身に付いたのではないでしょうか。また自分たちが果たすべき責務と、意見を出す権利をきちんと分けているように思います。まさに民主主義の世界に生徒たちは生きていて、そういった姿勢を学校で学んでいるように思います。

ー三谷さんご自身はこれまで「校則」について、どのように考えてきましたか。

三谷:実は私は高校時代に、校則に反発してストライキをやったことがあるんです。当時は、 男子生徒は坊主頭にしないといけなかった。周囲の学校は長髪が認められてきた中で、私の高校は田舎にあり、依然として学校の校則の中で坊主頭が強要されていたんです。学校側に要求したら認めてもらえなかったので、6~7人の同級生と一緒にストライキを起こしました。といっても、半日ぐらいで説得されてしまったんですが(笑)でもそれをきっかけに長髪が認められました。自分が納得できないことは要求していくという気持ちは、若い時から持っていました。

ですので、この学校に着任した時は非常に驚きました。とにかく生徒をがんじがらめにしているように感じる側面がありましたし、「学校って生徒を管理するところですよ」という言葉も聞こえてきたんです。それは、生徒を信じていない証拠だと思いました。

ーー生徒をこれほど信じられるって素晴らしいですね。

三谷:私は、つい50年前まで内戦が続いてた東南アジアのラオスに小学校を建てるというボランティアを、30年前から行っています。その活動に力を注いできた中で、ふと足元を見たら、香川県の高校生の中に「全然元気がない。夢がない」という子がいる。「これは何とかしなくてはいけない」と思ったんですね。そこで、公募で香川県内の高校生を毎年1週間、ラオスに連れていくプログラムを始めました。ラオスは経済的には貧しい国なので、そこでの生活はある種サバイバル。ご飯を食べたかったら、自分たちでなんとかしなくてはいけません。でもそういった体験を通して、当初は頼りなさそうに見えていた子どもたちも、大きな力を発揮していく様子が伺えました。そこで気づいたのは、子どもたちが頼りないのではなく、子どもたちの能力を最大限発揮できるようなチャンスがないということです。

この取り組みを20年以上実施してきて、高校生に力があることを私は見てきたので、本校に着任してからも自信がありました。とにかく生徒を信じて、全部任せる。そしたら、案の定本校の生徒たちも自分の力を見せてくれるようになりましたね。

ラオスでの活動もそうですが、私は「人づくりは国造り」だと思っています。そして、教育は人を育てること。私が本校にいる理由も同じだと思っています。

ーーそこが原点となり、「生徒が主役の学校づくり」という三谷さんのお考えに繋がっているのですね。貴校に着任以降、生徒との距離、関係性に変化はありましたか。

三谷:毎年度、生徒会のメンバーが校長室に来て「今年はこんなスローガンで活動します」と報告し、話し合う時間があります。その中で、ピザやお弁当を食べながら、ざっくばらんに話ができるようにしています。生徒にとって、校長という存在は雲の上の人でなく、常に気軽に話ができる人と思っているように感じています。校長室のドアも常にオープンにしているので生徒もよく話をしに入ってきますね。とにかく「学校は生徒のためにある」ということが生徒たちにも伝わればいいなと思っています。生徒がいるから学校が成り立っているし、生徒は宝ですよ。

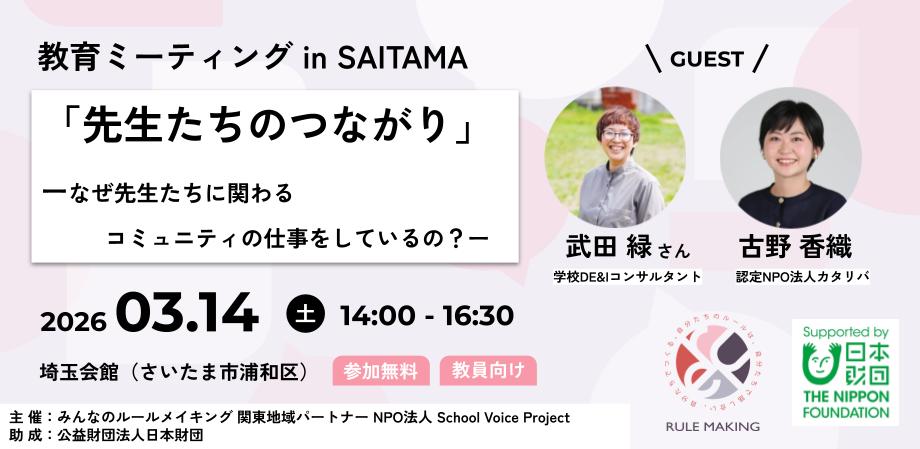

「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?

ルールメイキング・パートナーは、生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。

登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で生徒が校則をテーマに取り組んでいる学校や、生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。