- インタビュー

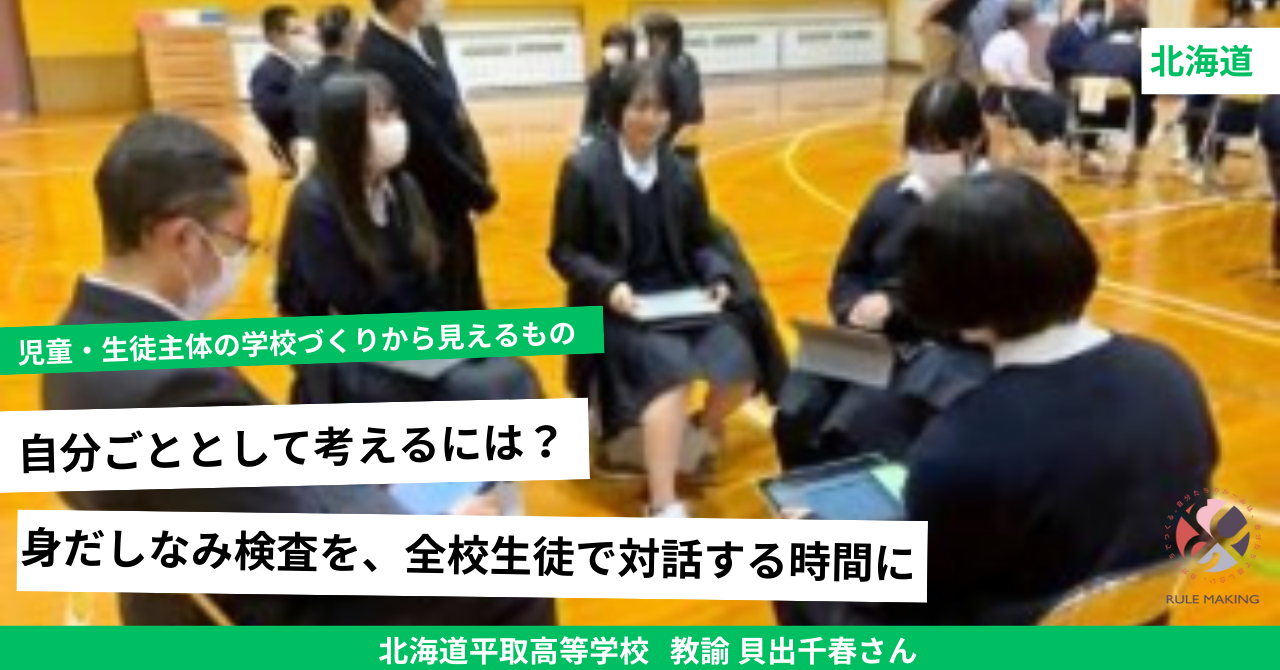

- 自分ごととして考えるには?身だしなみ検査を、全校生徒で対話する時間に

自分ごととして考えるには?身だしなみ検査を、全校生徒で対話する時間に

対話を通じて、児童生徒が中心となり学校の校則やルールづくりに取り組む「みんなのルールメイキング」。現在は480校以上の学校がカタリバとともに活動しています。全国では、さらに多くの学校でルールメイキングが実践され、校則見直しにとどまらない様々な場面で児童生徒が主体となった学校づくりに発展している学校もあります。

連載「児童・生徒主体の学校づくりから見えるもの」では、こうした実践の教育的意義をはじめ、教員や児童生徒の変化・成長を紹介していきます。また、児童生徒が参画する学校づくりの先にどんな景色があるのかを取り上げていきます。

生徒指導提要が改定されたことから、2021年度に校則の見直し活動をはじめた北海道平取高等学校。その中で、複数の教員で1人の生徒の身だしなみを検査する仕組みが、生徒同士で確認し合う仕組みに変わりました。ただ、対話の時間が足りなかったことから、生徒自身が校則について自分事として捉えられていなかったといいます。そこで、身だしなみ検査の時間を、「生徒心得プロジェクト」と呼ばれる全校生徒で校則について対話する時間に変え、どういった校則が自分たちに必要かを生徒たちが考えています。活動を支えている教員の貝出千春さん(以下、貝出)にお話を伺いました。

北海道平取高等学校 教諭

貝出 千春

2010年に北海道釧路明輝高等学校着任、4年間勤務する。2014年に北海道穂別高等学校着任、6年間の勤務のうち2018年から生徒指導部長を務める。2020年に北海道平取高等学校に着任。2021年から生徒指導部長を務める。全校生徒で校則に関して対話する「生徒心得プロジェクト」や、文化祭のときだけに適用される特別ルールを生徒と一緒に考えている。

ーー貴校では2021年度より校則の見直し活動に取り組んでいらっしゃいますね。きっかけは何だったのでしょうか。

貝出:生徒指導提要が改定されたことがはじまりです。当時の生徒指導部長と生徒たちとの間でやり取りがあり、保護者やPTAの意見も踏まえて一度変わっています。そこである程度のツーブロック、シミやそばかすを隠すメイクが認められました。

またかつては、身だしなみ検査が年3回設定されていました。前任校では私も生徒を1列に並ばせて、ひとりずつ爪や髪の色をチェックしていましたし、本校に着任したときはひとりずつ教室に生徒を呼び、複数の教員で身だしなみをチェックしていました。教員が生徒の身だしなみを確認する行為は、前任校でもその前の学校でも行われていましたが、生徒の頭髪の状態を記録として必要に応じて写真撮影することに関しては、はじめてのことだったので衝撃的でしたね。一度校則を見直した時に、検査の仕組みも生徒同士のチェックに変わりました。チェックリストを作って、まず自己チェックしたり、ペアになって他の人から見てもらったりする仕組みに変わりました。まずは、自分たちの校則を理解し、その上で守れているかどうかを自分たちで確認するということを1年間続けました。

ただ、生徒たちの様子を見ていると、あまり自分たちのものになっていないように思いました。それは見直しの時に、対話の時間が足りなかったんだと思います。時間的な制限もあり、当時の生徒指導部長もとても苦労されたと思いますね。

その反省から、対話を重視した校則の見直しに現在進行形で取り組んでいます。もともとあった年3回の身だしなみ検査の時間を、「生徒心得プロジェクト」と名付けて、全校生徒で校則について対話する時間にしました。

ーー生徒たちからはどんなところをもっと良くしたい、見直したいという意見が出てきたのでしょうか。

貝出:現在の校則は「派手な髪型にはしない」という校則なので、それはどんな髪型なのかという話や、カラーコンタクトの着用についての話が出ました。

全校生徒で2年間対話を続けて、ようやく新しい校則ができあがりつつあります。本校は、2024年度は全校生徒31人だったので、みんな何らかの役割を持っています。行事などもその31人で分担していかなくてはいけないので、教員だけでなくとにかく生徒たちが忙しいです。その忙しさの中で、「放課後の時間も校則のことを考えてほしい」とは言えないのが正直なところです。生徒たちの隙間時間を見つけながら、寄り添って走っている状況で、どうしても時間はかかってしまいます。

時間をかけてようやく固まりつつあるのは、例えばメイクに関してです。シミやそばかすを隠すメイクをこれからも認め続けるという意見と、ナチュラルメイクを認めても良いのではないかという意見が出ています。また、髪の毛を巻くことを認めるかどうかの意見も出ています。お互いの意見がぶつかりあっていますが、多数決で決めることはしない。最後まで対話することにしています。

今後、ナチュラルメイクや髪を巻くことが認められる試行期間を設けたり、企業や専門学校などに話を聞いてデータを取ってきたりすることも考えています。

ーーナチュラルメイクを認める難しさはどこにあるのでしょうか。

貝出:反対する生徒からは、ナチュラルの基準も人によって違うので、「線引きが分からない」という意見が出ていました。一方で、「メイクは社会に出た時にしないといけない人もいるので、勉強のために認めてほしい」という意見もありました。ただ、髪を巻くことは社会的に必要ないのでは、という声もありますね。

-1-1024x768.jpg)

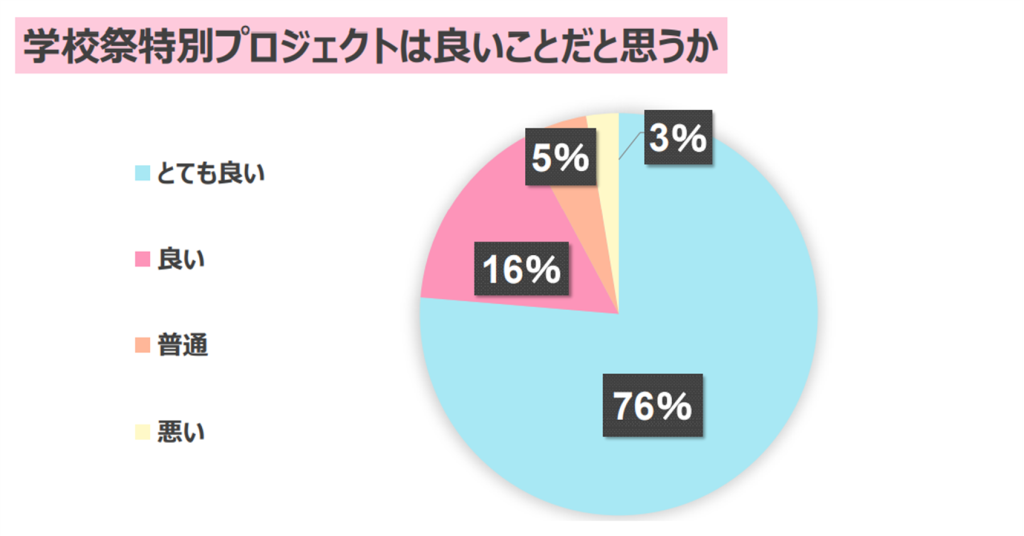

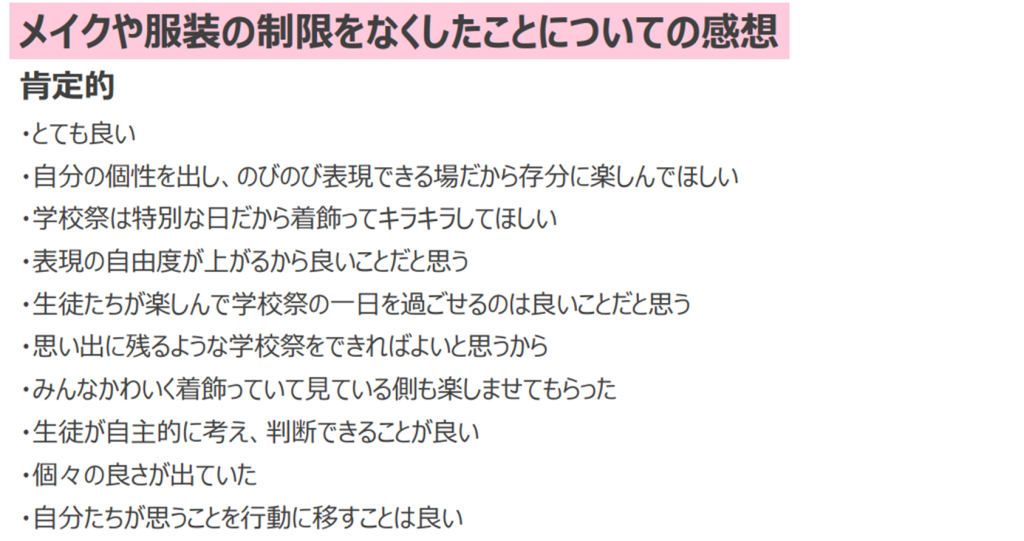

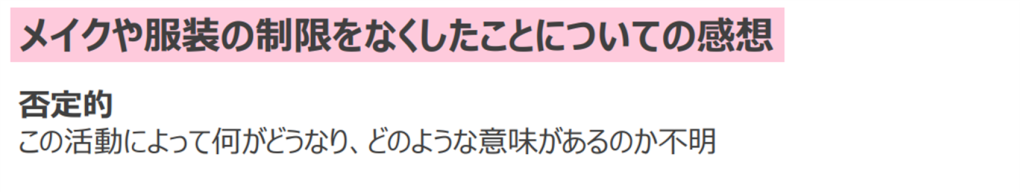

こういった学校全体の校則と並行して、生徒たちが見直しに取り組んだのが、学校祭の時だけ適用される「特別ルール」です。本校の学校祭は年に1日だけ開催されるのですが、そこでも通常時の校則が適用されます。生徒たちに「それでいいの?」と話を振ったところ、1日だけのルールをみんなで作ることになりました。2023年度は私が話し合いをファシリテートしましたが、2024年度は生徒たちが中心になって動きました。

例えば、メイクは家でしてくるのか学校でするのか、髪は巻いても良いのか、染髪はいいのかなどを話し合いました。生徒同士で意見交換し、「現状復帰が叶わないものはだめじゃないか」という結論に至り、生徒たちは、自らその範疇で楽しむことにしました。

当然生徒たちは、他の生徒や教員、地域の方にも説明しなければいけないので、プレゼンも行いました。なぜこういったことをやりたいのかを説明し、2023年度に作ったルールの振り返りを見て、何が課題だったのかを考えました。2024年度もまた新たな課題が出たので、それを洗い出し、学校のホームページに掲載しています。2025年度に生徒たちが新たなルールを作るのであれば、今までの振り返りをみて考えることになるのかなと思っています。

ーー特別ルールを考えるときは、どういった時間を使って他の生徒と対話するのでしょうか。

貝出:活動自体は生活厚生委員会の生徒が担当していて、特別ルールに関しては基本的に休み時間に委員会の生徒が集まって行っています。 2023年度に一回特別ルールを作っているので、その反省を踏まえたルールを作る。 作った後にクラスで説明をして、クラスから出された意見をまた持ち帰ってきて、ルールに落とし込んでいくという流れでやってきました。

特別ルールに関しては全校生徒で対話する時間を設けられなかったのですが、「委員会の生徒だけでやっているんでしょう?」という雰囲気にはならないようにしたいと思っています。委員会はあくまでも生徒の意見を集約して形にし、プレゼンをする。そのためには、全校生徒の協力が絶対必要ですよね。「誰の学校祭なの?」ということを問いかけるようにしています。それでも、委員会の生徒とそうじゃない生徒の意識の差を埋めていくことは難しく、課題だと思っています。

ーー教員の中には、校則をきちんと指導することも大切にしたい方もいらっしゃると思いますが、そういった教員とはどのように意識合わせをされたのでしょうか。

貝出:生徒指導提要が改訂されたことが一番大きかったと思います。ただ、教員同士での対話の時間は十分に取れていないと感じていて、意見をきちんと引き出せていない現状があります。生徒が新しい校則を練り上げていて、それを他の教員にもプレゼンする機会があり、そこで賛成だけでなく反対意見や異なる意見を持つ教員の意見も聞けたらいいなと思っています。

ーー生徒たちの様子を見ていて、変化や成長を感じることはありますか?

貝出:校則見直しに取り組みはじめた当初よりは、「これを変えたいな」「変えられるんだな」という思いは出ていると思います。学校祭での特別ルールが現に変わっているので、それが生徒心得プロジェクトにもつながっているように思います。たくさん発言できる生徒ばかりではないけれど、言わないよりはよいという考えになり、話せる子も出てきました。

ーー最初に、もともと貴校の校則では1人の生徒を複数の教員でチェックしていたというお話がありましたが、貝出さんご自身もそういった指導をご経験されてきましたか。

貝出:前任校では、生徒を1列に並ばせて、爪や髪の色をチェックすることが普通だったので、私の中でもそれが「当たり前のこと」として植え付けられていましたね。

でも私自身、指導していて生徒とギスギスした関係になることに違和感がありました。お互いに嫌な気持ちになりますし、いちいちチェックする時間をもっと他のことに回せるのに、と。また、人の容姿や髪型に関して管理することは本当はあっちゃいけないと思っています。人権の問題ですし、そもそもこの決まりは何のためにあるのかを考える必要がありますよね。これまで勤務してきた学校すべてに校則がありましたが、「何のためにあるのか」ということをあまり考えず、生徒に指導してきたように思います。

私の担当科目は保健体育で、人権や性の領域に深く入って話をすることがあります。生徒指導提要が改訂されたことをきっかけに、そういった観点からも校則を見直していく必要性に気づけたのかもしれません。

そして、先ほどの「ギスギス」という話にもつながりますが、こういった活動を通して、自分自身も気持ちが楽になったように思います。これまでは「校則があって、それを指導する立場だからちゃんとしないといけない」という意識がありました。でも気負うようなことはなくなっていきましたね。

学校って、「小さな世の中」を学ぶにはちょうどいい。でも、もっと生徒が自由で、生徒自身が考えて動いていくような授業や学校が良いと思っています。たとえ間違ったことをしてもまた戻ってこれるようにしたい。だから生徒とルールについて一緒に考えることは、時間はかかりますが、面白いです。これからも生徒たち自身が考えて、自分で決めるというプロセスを大切にしていきたいです。

「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?

ルールメイキング・パートナーは、生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。

登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で生徒が校則をテーマに取り組んでいる学校や、生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。