- インタビュー

- 「ルールはきちんと守るもの」という生徒の意識をほぐし、選択肢を広げるという発想に

「ルールはきちんと守るもの」という生徒の意識をほぐし、選択肢を広げるという発想に

対話を通じて、児童生徒が中心となり学校の校則やルールづくりに取り組む「みんなのルールメイキング」。現在は500校以上の学校がカタリバとともに活動しています。全国では、さらに多くの学校でルールメイキングが実践され、校則見直しにとどまらない様々な場面で児童生徒が主体となった学校づくりに発展している学校もあります。

連載「児童・生徒主体の学校づくりから見えるもの」では、こうした実践の教育的意義をはじめ、教員や生徒の変化・成長を紹介していきます。また、児童生徒が参画する学校づくりの先にどんな景色があるのかを取り上げていきます。

長崎県佐世保市教育委員会が校則の見直しに関するガイドラインを策定したことを一つのきっかけに、佐世保市立山澄中学校では生徒主体の校則の見直し活動に取り組んでいます。当初は「ルールはルールだから、きちんと守る必要がある」といった考えを持った生徒が多かったといいます。活動を支えてきた生徒会担当の北武志さん(以下、北)は、「選択肢を広げる」という前向きな発想の転換ができるように、生徒たちの考えをほぐすという視点を大切にしてきました。北さんに詳しくお話を伺いました。

長崎県佐世保市立山澄中学校 教諭

北 武志

長崎市立深堀中学校などを経て2023年度に佐世保市立山澄中学校に着任。 2024年度より生徒会の担当として、生徒たちの主体的な校則見直し活動を支える。「ルールはルールとしてきちんと守らなくてはいけない」という生徒の考えをほぐし、選択肢を広げるという視点を大切にしている。

ーー佐世保市教育委員会が2024年度より校則見直しに関するガイドラインをつくられています。貴校での活動は、市教委からの動きがきっかけだったのでしょうか。

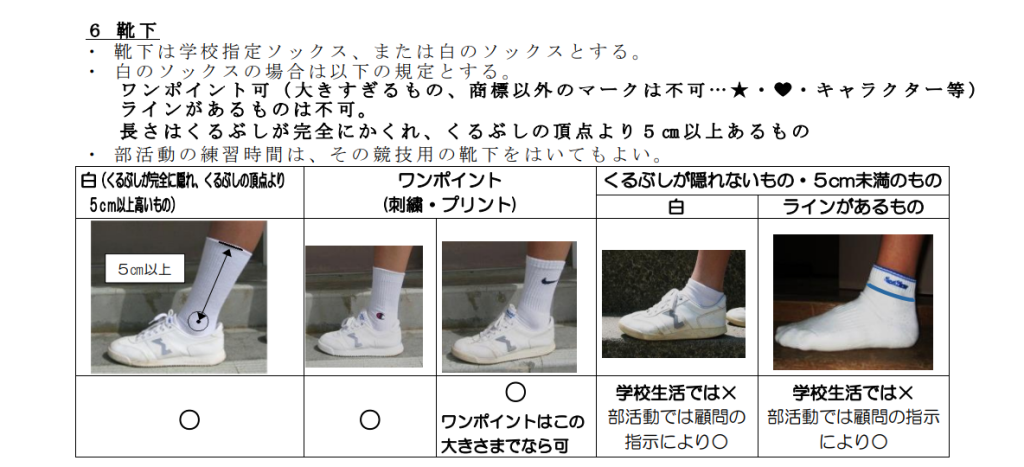

北:そうですね。本校は「生活心得」と呼んでいますが、もともとは、2024年4月に校長から教員側に「生徒指導の観点から生活心得の見直しに取り組もう」という話が出ていました。これとは別に、毎年5月に生徒総会が開かれるのですが、当時3年生のクラスから「前髪の長さの規定が男女で異なることはおかしい。平等にするべきではないか」といった意見や、「靴下の色を白にこだわる必要はあるのだろうか」といった意見があがってきていました。

過去にも生徒から校則に関する意見はあったのですが、2024年度は多様性などの観点から生徒たちがきちんと考えて、意見を述べていた印象があります。こういった生徒の思いと、教員側の思いが一致したところに、教育委員会からの方針も出てきたため、活動が本格的に始まることになりました。頭髪などの規定を見直し、2025年度から校則が変わります。

これと並行して、本校では制服も変わることになります。ちょうど1年前に新制服検討委員会を開き、そこに生徒会長や副会長も入り、自分たちの意見を述べてきましたので、「変わる」という機運があったのかもしれません。学校として、多様性をしっかりと考えた制服にするという考えがあったので、それに合わせてルールの変更も必要であるという動きは自然な流れでした。

ーー北さんは市教委の方針が示された時は、どのようにお感じになったのですか。

北:「ついにその時が来たか」という感覚でした。事前に校長からも話がありましたし、他校でも校則見直しに取り組んでいるところも多く、多様性の観点からも社会の変化に合わせた動きが必要だと思っていました。

異動により学校が変わると、指導していても「これは前の学校の校則だったかな?」と混乱することもありました。さらに、「ツーブロックはなぜだめなんですか?」と言われたら、きちんと説明できていませんでした。「勉強や部活を通して自分の内面を磨いていこう。でも、そのためには一定のルールも必要だよ」といった説明の仕方で、生徒を納得させると同時に、自分も納得させながら指導していたように思います。

2024年5月に市の教育委員会が開いた生徒指導主事の教員同士が集まる場に、本校の担当の教員に代わって私が参加したことがありました。その時に、近隣校で生活心得や校則を見せ合う機会があったんです。

私自身は、「ルールとしてこだわらないといけないものがある」「校則に従って指導し、守らせないといけない」という意識がありました。ですので、ルールとして変えていい部分と、子どもたちを守るために必要な部分といった線引きに難しさを感じていました。そのため、こういった研修に参加して、「そろそろ変える時期だよね」「ここまでガチガチに縛る必要はないのではないか」といった他校の教員の意見を通して、私自身の考えがほぐされた気がしますね。

ーー貴校の教員から、活動に対する不安の声はなかったでしょうか。

北:「全てを生徒に任せる」という点においては、教員側からも少し不安の声もあったと思います。ですので、生徒ももちろん意見を言ってくれますが、全て任せるというよりは生徒と教員が一緒になってつくったという実感があります。髪を結ぶ位置について、教員側から「指定しなくてもいいのではないか」という意見もあり、そういった意見も反映させています。

そして、最初は校長がトップダウンで決めた活動ではありますが、それを感じさせないような進め方を校長自身が大切にされていたという側面も大きかったと思います。校長は、「生徒の意見も教員の意見もしっかりと聞きたい」という姿勢でした。

振り返ってみると、教員同士でもこの見直し活動を通して、たくさん話し合いを重ねた年だったと思いますね。

ーー具体的にはどのように取り組んでいかれたのですか。

北:2024年5月の生徒総会では見直されなかった項目があったので、生徒会に「もう一度見直せないか一緒に考えてみよう」と声をかけて、活動がスタートしました。

ただ、当時の3年生は私たち教員の考えをよく理解してくれる生徒で、最初は「決まりは決まりだから」と考えている子も多かったですね。校則に対して違和感を抱かず、みんなきちんと守れていましたから。

そこで私のほうから「でも制服は変わるよ。見直していくチャンスだよ」と声をかけたら、「これって本当に必要なのかな?」「これは変えてもよいのかも」といった話し合いが始まりましたね。生徒会から各学級にも意見を求めて、オンラインのアンケート機能を使って「変えたい校則はありませんか?」と全校生徒にも投げかけました。

昼休みに生徒会役員で考えた意見を、私が生徒指導担当の教員に示し、生徒の意見も踏まえた「生活心得」の原案をつくっていきました。私はどちらかというと、生徒と教員のパイプ役という立ち位置だったように思います。

——生徒会のメンバーで話し合いの様子などを、北さんはどのように感じていたのですか。

北:生徒会の中心だった3年生は、自分たちが卒業したあとに導入される制服やルールについて、後輩たちのために真剣に考えていました。自分たちは着ないけれど、来年度の生徒たちにきちんと制服を着てもらい、そして生活心得を守ってもらうために、自分たちは何を残せばいいのかを考えていました。そして、周囲の意見なども丁寧に取り上げながら、自分たちの思いを形にしていたと思います。

他にも、例えば、生徒会の話し合いの中でツーブロックの話題になった時も、「ツーブロック自体が悪いわけではないと思う。ただ、校則として何でもありだよと伝わってしまったら、自分たちが思っていたことと違った結果になるのではないか」といった声が聞こえてきましたね。お互いのことを考え、良い面も悪い面もちゃんと理解した上で話し合っていました。したがって、「自分たちの都合のよいように変える」というよりは、学校や社会のことを考えて、本当に必要なルールは何かを話し合っていたという印象です。

難しい点としては、「ルールはルールとしてきちんと守ろう」という意識がある生徒たちだからこそ、ルールの線引きが難しかったようで、最初は「見直すことはルールを壊す」ということだと捉えていました。そこで、「壊すのではなく、選択肢を広げる」という認識になれるように促すことが必要でしたね。

今回見直したことで、新しい生活心得は、生徒たちが主体的に考えて選択していくという意味で、自由度の高いものになったと思っています。一方で、後輩たちから「いいなあ、校則を変えられて」と言われた3年生の生徒は「来年からのほうが大変になるかもしれないよ」とよく言っていました。それは、自分たちで決めないといけないし、中学生としてどうあるべきかを自分たちで考える必要性があるからという意味で、そういった発言をしていました。

例えば、新しい生活心得には「ファッション性の高い髪型にしない」という文言が書かれているのですが、「ファッション性が高い」をどう判断するのかは生徒たち自身の責任になりますよね。新年度以降どういった形になるのか、教員間や生徒間でお互いに不安はありながらも、でも個人的にはとても楽しみです。

——北さんは、生徒たちが自主的に考えられるように大切にしていることはありますか。

北:先ほどもお話しましたが、生徒たちは「ルールはルールだから守ろう」という意識がありました。でも、その中でも「変えられるチャンスだよ。自分たちの生活がこうなったらいいな、社会の中でこういった選択肢もありだよね、という視点はないかな?」といったように、生徒たちの発想をほぐしていく姿勢は大切にしていました。また、「本当にそれでいいのかな?」といった問いかけも意識していましたね。選択肢が必要ならば、それを広げられるようにしたいと考えています。こういった活動だけでなく、授業の中でも他者の意見を受け入れる力、その中でも自分の意見もきちんという力が必要だと考えています。

私の担当教科は社会科です。知識を伝えることも大切ですが、授業の中でも極力生徒たちに話し合ってもらうという姿勢は大切にしています。例えば、税金の使い方について考えるときに、日本社会の税金の問題や年金についての考え方を生徒たちに自由に発言してもらうなどしました。佐世保市の1年間の予算がどう使われているか、生徒たちと一緒に確認して意見を出し合うといったことも行いました。そうすると、自分が考えていた以上に面白い授業になることがあって、生徒たちの発想力には驚かされますね。

たくさんある答えの中から、生徒たちが自分たちで答えを探していくような関わり方を大切にしたいと思っています。

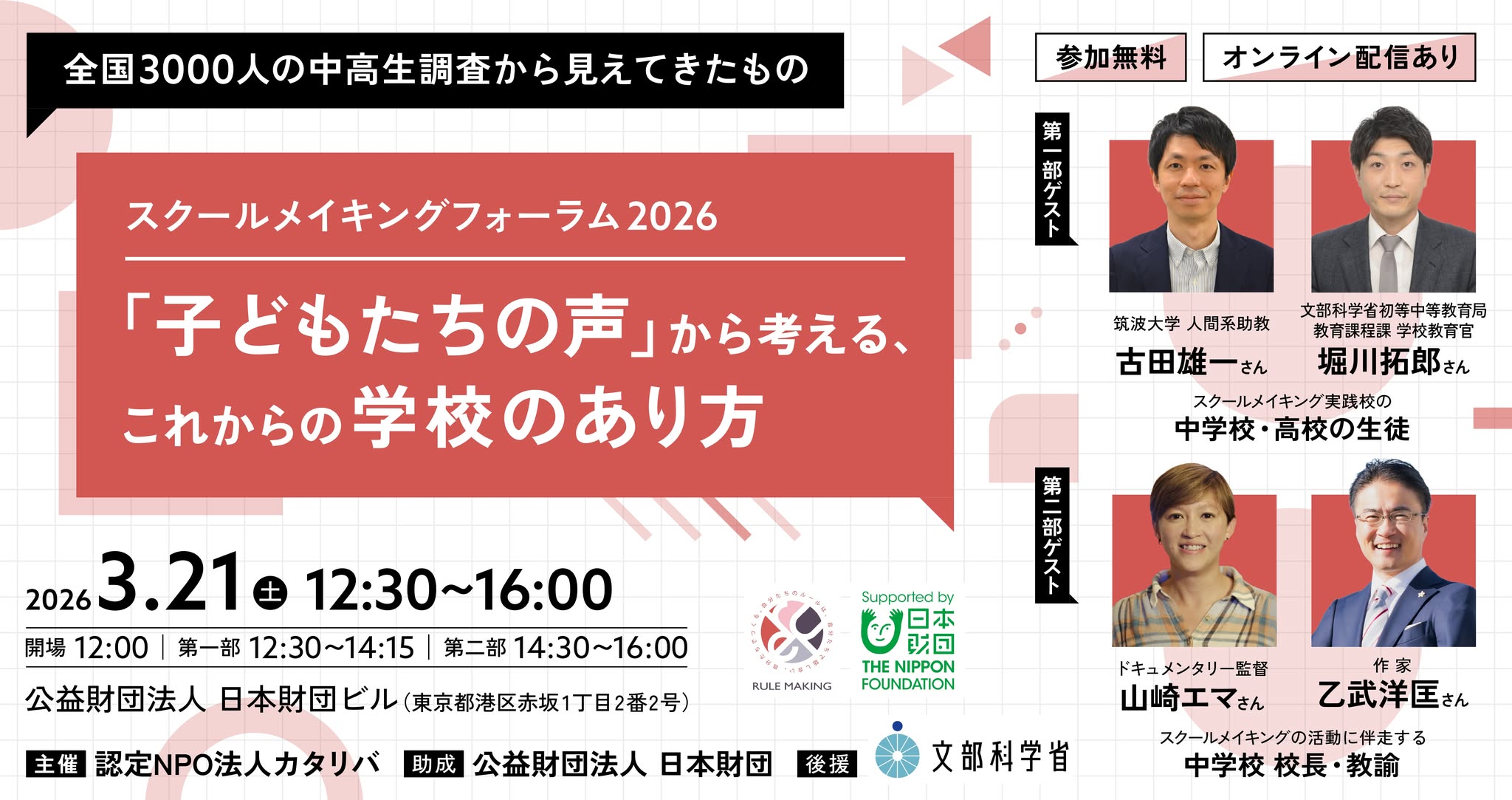

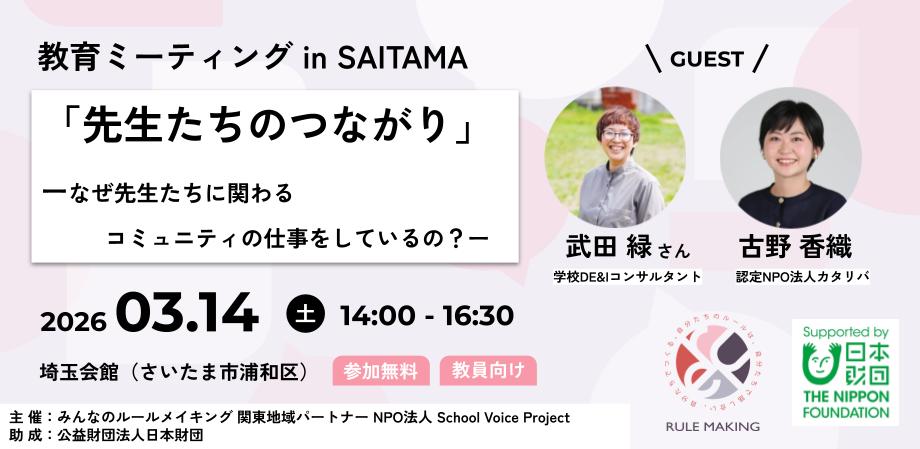

「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?

ルールメイキング・パートナーは、生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。

登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で生徒が校則をテーマに取り組んでいる学校や、生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。