- インタビュー

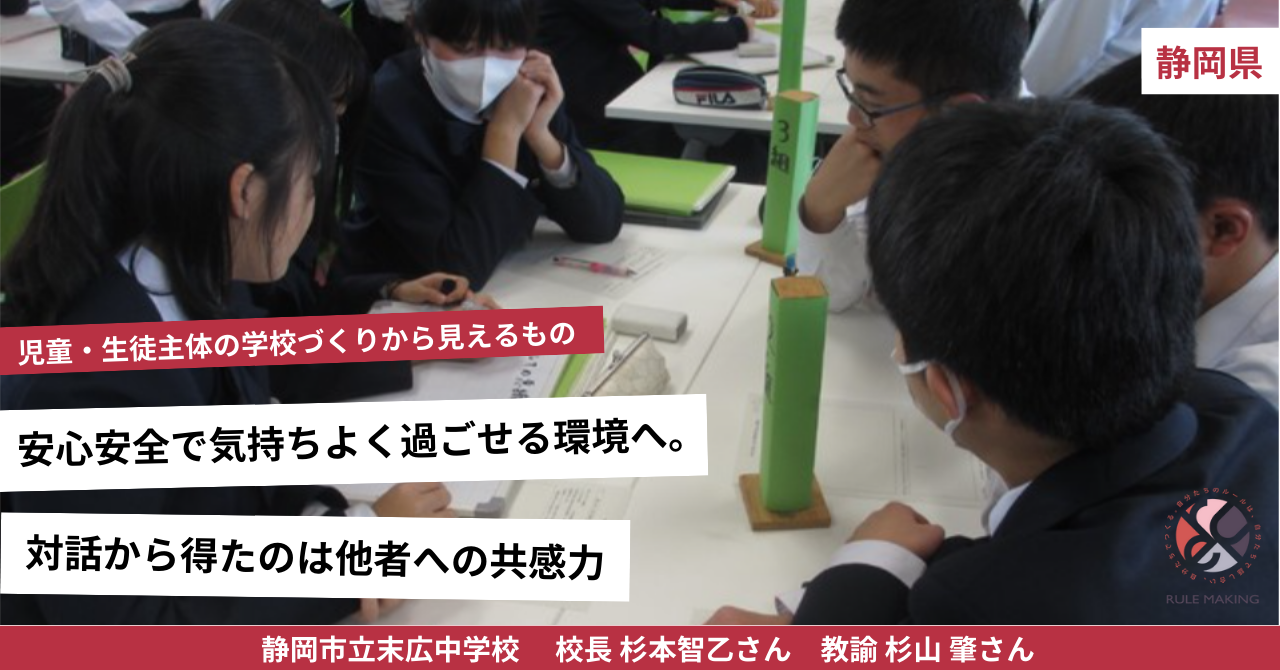

- 安心安全で気持ちよく過ごせる環境へ。対話から得たのは他者への共感力

安心安全で気持ちよく過ごせる環境へ。対話から得たのは他者への共感力

対話を通じて、児童生徒が中心となり学校の校則やルールづくりに取り組む「みんなのルールメイキング」。現在は500校以上の学校がカタリバとともに活動しています。全国では、さらに多くの学校でルールメイキングが実践され、校則見直しにとどまらない様々な場面で児童生徒が主体となった学校づくりに発展している学校もあります。

連載「児童・生徒主体の学校づくりから見えるもの」では、こうした実践の教育的意義をはじめ、教員や生徒の変化・成長を紹介していきます。また、児童生徒が参画する学校づくりの先にどんな景色があるのかを取り上げていきます。

静岡市の教育方針に基づき、2021年度から市内の全て公立小学校・中学校で生徒たちの校則の見直し活動が取り組まれています。静岡市立末広中学校もその一つです。市からの方針に当初は教員として困惑しながらも、徐々に活動をするなかで「生徒たちに任せても大丈夫」という信頼が生まれてきたといいます。また、校則の見直し活動を通して、生徒たちが他者の意見にしっかりと耳を傾け、そして共感する姿勢を身につけていきました。活動を支える学校長の杉山 智乙さん(以下、校長)と生徒指導主事の杉山 肇さん(以下、杉山)にお話を伺いました。

※所属校、肩書はインタビュー当時(2025年3月)のものです。

静岡市立末広中学校 校長

杉山智乙

静岡市立第三中学校などを経て、2021年度に静岡市立末広中学校に着任。生徒自身がしっかりと考え、任せ、支援と肯定的な評価をする姿勢を大切にしている。

静岡市立末広中学校 教諭

杉山肇

静岡市立長田西中学校などを経て、2021年度に静岡市立末広中学校に着任。長年、生徒指導を担当してきた。校則の見直し活動を通じて、生徒の自己効力感や他者への共感力が身についていることを実感している。

ーー貴校では、静岡市教育委員会の方針もあり、2021年度から校則の見直し活動に取り組まれていますね。

校長:はい。静岡市教育委員会から、校則の見直しの取り組みを一斉に始めるという指示がありました。校則の中での性別による区分表記、必要以上の細かな規定、説明のつかない不合理な規定などを見直していく方針になり、静岡市内の公立学校はそれに従って動き始めました。本校でも、この動きをきっかけに2021年度からまずは全校生徒に校則に関するアンケートをとり、2022年度から本格的に校則見直し委員会という組織を立ち上げ、活動がスタートしています。

ーー教育委員会の方針を受け取ったときは、どのようなお気持ちでしたか。

校長:校則の見直しに関しては、現場からすれば突然であったので、最初は「急だな」という印象もありました。ただ、2021年当時に勤務していた学校では男女の区別がはっきりした制服を取り入れていたので、社会の変化から見直しが必要であるということは理解していました。

2022年度に本校に着任したときは、もう既に校則見直し委員会ができていました。見直していく校則も雨具、靴下、通学カバンの3つに絞ってありました。個人的にはそういった流れに乗って、変えていきたいと考えていました。

というのも、私が教員になった頃は、まさに体罰等の力を用いた指導が横行している時代でした。力による指導には抵抗感がありましたが、教員生活を続けていく中で、時と場合によってはそのような指導方法を自分自身でも選択してしまう状況も、正直いってありました。ただ、生徒たちが主体的に考えていけるような関わり方を大切にしたいという考えが、若い時から頭の中にあったことは事実です。

杉山:教育委員会の方針を聞いたとき、私も「そんなこと言われても…」と思ったのが正直なところでした。ルールは当然必要で、私たちも髪型などかなり厳しく指導してきました。だから、その慣習を崩すことは学校崩壊のような状態に繋がるんじゃないかと、職員側はとても危惧していました。私もそういった感覚を持つ1人でした。

前々任校は静岡市の中でも、校則の厳しい学校として有名でした。明確にルールがあるので教員は生徒に対して指導がしやすく、その環境に居心地の良さを感じていました。ですので、変えることに関しては、校長とは違って、私は抵抗がありましたね。

ーーご自身のそういった懸念と実際の見直し活動の中で、どのようにご自身の気持ちを整理されたのですか。

校長:私は10数年前にも教員として本校に勤めていました。当時はツーブロックなどは認められておらず、もし刈り上げていたら「全部バリカンで剃って坊主にしなさい」という指導をしていました。他にも「一度家に帰ってから服を変えて、心を整えてきなさい」という指導もありました。

ただ私が着任する前に、制服がブレザーに変わっていたり、紺と白のポロシャツの着用が認められ、シャツの裾も出した状態が認められたりしていました。なので、見直していくという環境が徐々につくられていたのだと思います。

杉山:前任の校長や生活部長が、全校生徒だけでなく保護者向けの校則に関するアンケートも実施するなど、活動の流れを既につくってくれていました。それを私たちは引き継ぎました。個人の意見よりも学校として行っていくということが決まっていたので、私もまずはやってみようという気持ちになり、校則見直しに関しては受け入れられたように思います。

その中で、私自身も徐々に生徒に任せても大丈夫だという実感を持てるようになってきましたね。

ーー具体的に生徒のみなさんはどのように活動を進めていらっしゃるのですか。

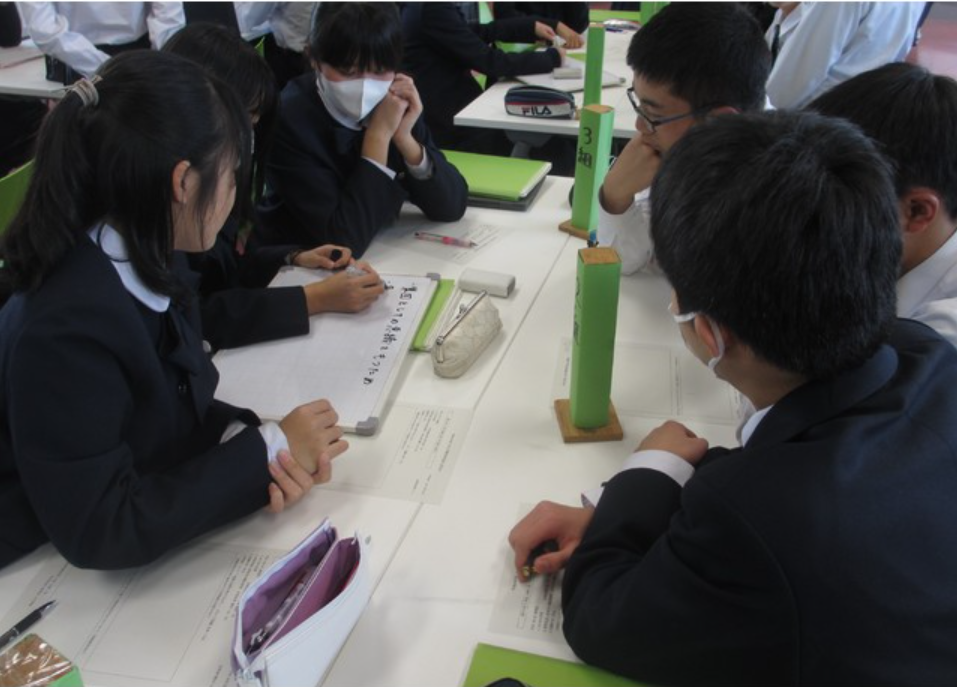

杉山:2024年度は校則見直しに関するスケジュールを私のほうで立て、最初に一部の教員が集まる会議で話題にしました。いくつかのプロセスを経て、最後に管理職にあげるといった段階をしっかりと踏んでいきました。まずは教員の方で校則見直しについて話し合う機会をつくり、その後全校生徒にアンケートを実施しています。「何でもいいから答えなさい」といった質問にするのではなく、生徒が回答しやすいように項目別に分けて、質問を考えました。そこで出てきた意見を生徒会が集約して、今年度の校則見直し委員会の議題を選んだものを受けて、その後教員らに説明してくれます。生徒の意見を受けて教員側で再び会議で話し合い、生徒たちに返すといった流れになっています。

ーーこういった活動を通して、生徒たちの成長をどのようにお感じになっていますか。

杉山:本校では、生徒たちが考えた「安心安全で、誰もが気持ちよく過ごせる環境をつくる」ということが学校のキーワードになっています。生徒たちは、常にそこを意識して対話し、他者の意見にしっかりと耳を傾け、共感する力を持っています。その上で、他者の意見に納得して終わりではなく、自分の意見もきちんと言えるんです。そういった姿を見ていると、「この子たちに任せてよかったな」と思えますし、他者を尊重できる能力は、本校の生徒の強みだと感じています。

面白いエピソードがいくつかあるんです。生徒たちが使うカバンは黒と決まっているのですが、教員の中で「荷物が入る大きさなら色を指定しなくてもいいのではないか」という意見が出たことがあります。それを生徒たちに伝え、話し合ってもらったところ、逆に生徒たちが「黒のままでいい。変える必要はない」と判断しました。黒のほうがお店やネットで探しやすいといった理由があったようです。教員側が変えてもよいと思っていても、生徒たちの目線では変えなくてもいいという判断になって、なかなか面白いんですよね。

また、本校では制服のワイシャツの下に着るインナーも指定をしていません。ある日、男子生徒が、ワイシャツの下に赤いTシャツを着ていたんです。ルール上は何も悪いことをしていないのに、学校で私と遭遇した時にわざわざその生徒が「たまたま普段のTシャツを洗っていて、赤を着ているだけです。明日からはちゃんとしたTシャツを着てきます」と話してかけてくれました。その生徒には、「これはちょっと合っていない」という感覚があるんでしょうね。やってみて、初めてそういった感覚が身につくこともあり、自ら気づくことが大切だと思っています。

ーー話し合いや対話の中で、教員側はどういったファシリテーションを意識されていますか。

杉山:校長の基本的な考えでもあるのですが、生徒たちに任せる、考え、判断させるということを大切にしています。そして、校則を変える・変えないではなく、まずは考えてもらう。その中で、教員側は極力口を挟まないというのが、教員同士の共通理解になっています。

ただ2024年度、教員が見守るなかで全て生徒に任せて対話をしたのですが、途中から論点がずれてしまったり、ずれた後でなかなか修正するのが難しかったりという課題がありました。完全に放っておくのではなく、生徒に任せつつ場面に応じて教員のテコ入れも必要であると感じました。

ーーご自身の教員としての指導観や価値観に変化はあったでしょうか。

杉山:生徒を指導するということ自体がずいぶんと減りました。細かいことを言わないので、生徒との人間関係がギスギスしなくなってきたと感じています。かえって、「今まで厳しくしてきたのは何だったんだろう」ということすら思えてきてしまいますね。

校長:私も同じです。以前であれば、靴下の色など細かいことを注意して、生徒と人間関係が離れてしまうということもありました。でも、今は生徒とのこのような点での軋轢が生まれることが少なくなってきています。そして、本来教員がやるべきことである、生徒との対話や相談、学習の指導などに時間を割くことができるようになりました。

主体性という点では、生徒会の生徒たちは特にボランティア活動にも積極的に関わるようになったことがあげられます。静岡市内で静岡マラソンというイベントがあるのですが、生徒たち70人ぐらいが自らそのボランティア活動に参加していましたね。

ーーお話を伺っていると、貴校では教員が生徒のことをきちんと信頼しているという印象を受けます。

杉山:そうですね。教員側が生徒ときちんと対話をするので、その中で人間関係が構築され、信頼関係が築けていると思っています。教員同士でもよく話すので、職員室の雰囲気もとてもよいですし、人間関係も良好です。若い教員が増えているのですが、中堅の教員も積極的に声をかけていて、後輩の教員の質問に答えたり、悩んでいることに対して一緒に行動したりしています。

校長:平たくいうと、日ごろから生徒たちと会話するというのがキーポイントになっていると思います。昼休みの時間に、教室で教員が生徒たちと一緒に会話し、過ごしている姿はよく目にすることがあります。教員同士も学年を超えて、本当によく話し合いをしています。

ーー最後に、生徒たち自らが考え、行動していくために、私たち大人はどんな視点を持つことが大切でしょうか。

杉山:私は、生徒たちに「校則は自分たちの力で変えられる」という自己効力感がこの3年間でかなり身についていると思います。ただ、先ほどもお伝えした通り、全て生徒に任せっきりというのは難しい部分もあるので、教師として、そして1人の大人としてサポートすることが大切だと思っています。さらに、「校則の見直し」イコール「変える」という感覚ではなく、生徒たちに考えてもらう機会をつくっていくことで、1年生から3年生まで多様な話し合いができる資質能力を養えると思っています。だから、こういった活動を私たちも継続していきたいです。

校長:一つ目は、長い目でみるということです。失敗もするし、人間みんな同じように成長はできないですからね。二つ目は、先ほどもお話した教育活動と特別活動を結びつけていくことも大切だと思います。特にボランティアやチャリティー活動は主権者としての意識を育て、自ら判断して行動する力になります。特別活動などを通して、生徒たち自らの力で思考・判断し、そして表現、実行する機会を意図的に設ける。そして、必ずやりっぱなしではなく、次に繋がるような評価や、失敗からも学べるような環境が大事だと思っています。

「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?

ルールメイキング・パートナーは、生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。

登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で生徒が校則をテーマに取り組んでいる学校や、生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。