- 学校事例

- 「ピアスやヘアカラーは、生徒が自分で判断」校則を変えるまでの私たちのプロセス【筑波大学附属坂戸高校】

「ピアスやヘアカラーは、生徒が自分で判断」校則を変えるまでの私たちのプロセス【筑波大学附属坂戸高校】

「ルールメイキング」とは、学校の校則・ルールの対話的な見直しを通じて、みんなが主体的に関われる学校をつくっていく取り組みです。カタリバでは、「実証事業校」へルールメイキングの推進をサポートするために、コーディネーターを派遣したり、「パートナー校」へ教材等を提供して、間接的な実践導入サポートを行ったりしています。

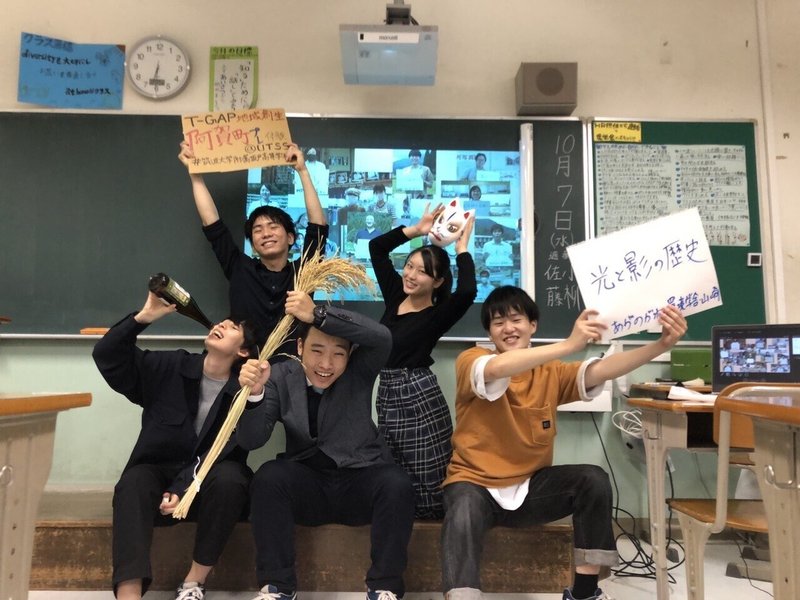

今回は、実際に【みんなのルールメイキングプロジェクト】を学校で実施して、校則を変えることに成功した筑波大学附属坂戸高校の中臺昇一先生と生徒会長・塩川遥香さんにお話を聞きました。

筑波大学附属坂戸高校とは?

埼玉県坂戸市にある筑波大学附属坂戸高校は、埼玉県内で唯一の国立高等学校。1学年150~160人前後で、国立では珍しく総合科学科も設置しており、個性や主体性を重視した校風の学校です。また、「国際バカロレア機構」によって定められた世界共通の教育プログラム「国際バカロレア・ディプロマプログラム認定校」で、グローバル化に向けて、先進的な教育や研究も進められています。

プロジェクトの始まりは先生から

今回のプロジェクトはいつ、どのように実施したのですか?

塩川さん:1期は制服から私服化を目指すプロジェクトで、2020年9月から11月に行いました。2期は髪染めやピアスを対象として、2021年の1月末か2月頭から2週間ほど行いました。1期は5チーム編成で50名ほどが参加し、2期は15名ほどでした。

意外と短期間なのですね! 校則を変えたいと思っても、なかなか最初の一歩を踏み出すのが一番ハードルが高いのでは?と思ったのですが、どういったきっかけでプロジェクトがはじまったのでしょうか。

塩川さん:今回のプロジェクト自体は、生徒会の定例会のときに先生から提案されました。コロナ禍でさまざまな行事がなくなって生徒たちの活躍の場がなくなっていたタイミングだったので「やるなら今!」と動くことになりました。

ただ、プロジェクトは先生から始まりましたが、生徒の中でも以前から問題意識はあって、何度も議題にあがっていたんです。その後、夏休み明けでメンバーを募ったところ、結構集まって。最終的に50名ほどでスタートをきることができました。

中臺先生:私は赴任して4年目なのですが、当初から制服について、先生によって言うことが違ったり、捉え方が違ったりしていました。生徒からしたら「二枚舌」ととられており、先生・生徒間で“いい関係”が築けていませんでした。

そのような中、生徒総会で「生徒指導がいいかげんではないか」といった声があがりました。

例えば、ピアスについて指導する先生としない先生がいる。そもそも、なぜつけていはいけないのか。制服もデザインが古いので直せないか、といった意見があげられたのです。

坂戸高校はグローバルを掲げている学校ですし、社会的にも多様性が求められている中なので、制服や校則の見直しをしようと幹部会へ提出したのですが、なかなかうまく通らず……生徒からもどうなっているのかと問合せが寄せられてたので、焦りましたね(笑)。

先生、生徒ともに問題意識があったのですね。

中臺先生:学校の生徒も外国ルーツの生徒やミックスルーツの生徒が多くなってくる中で、大阪の府立高校で無理矢理髪を黒く染めさせたニュースがおこり、学校で話題になりました。そういった背景もあり、生徒を意識しながら1年半ほど、校内で話し合いを進めてきたのです。

結果、生徒のほうで持続可能な方法を考えてもらい、尊重してやってみようとなりました。

ただ、学校としてルールが守れない場合はダメ。元に戻るよ、という緊張感もありつつ、取り組んでもらいました。

現状を見る限り、生徒たちはよくやっていると思います。

定期的なブラッシュアップで「持続可能」な仕組みへ

多くの生徒さんが参加されたということは、それだけ校則への意識が高かったのでしょうか。

塩川さん:自分事として捉えて参加している人もいたと思いますし、「面白そう」「参加してみようかな」とライトな気持ちで参加してる人も多かったと思います。生徒会が堅いイメージを持たれていたので、それを払拭するためにも気軽に参加しやすいようにしました。

50名のメンバーで、どのようにプロジェクトを進めていったのですか?

塩川さん:少人数グループを作り、各々のチームで役割を決めて進めていきました。例えば、私は広報チームのリーダーを担当していました。HPやポスター、インスタグラムなどの発信をしていたのですが、HPでは先生側、生徒側両方のスタンスで発信できるようにしていましたね。ほかにも、生徒と保護者を対象に校則について考える会を実施したり、アンケートも私たちの担当でした。

プロジェクトに対して反対意見はありましたか?

中臺先生:教員の中には「評判が悪くなるのではないか」など心配する声はありましたね。「だらしなくなるのでは」などお電話でご意見をいただくこともありました。でも、生徒たちが経緯をホームページに掲載したり、チラシを作って啓蒙した結果、今は大丈夫になりました。

塩川さん:生徒にお願いしたアンケートは自由記述式にして、対立構造を作らないように工夫しました。トライアル前は不安や懸念の意見もありましたが、トライアル実施後のアンケートでは前向きな意見の方が多かったですね。

不安や懸念を持つ人への策として、2週間のトライアルを10月半ばに実施しました。実際に試してから再度アンケートをとったところ、意見が変わって「意外と大丈夫」という声も多かったです。大きな問題が起きることなく、本導入することができました。

あと導入後も定期的に「リフレクション会議」という内省会を実施して、ブラッシュアップを続けています。

例えば、私服化になって最初の一か月のみ、名札を付けることになっていたのですが、その着用率にばらつきがあることが問題になりました。着用ペナルティを厳しくしたり、学級委員の呼びかけを続けることで定着化を目指しました。

会議という場で不安や不満など発言してもらい、その場で整え続けることで持続可能な状態を目指しています。

ほかに「持続可能」にするための取り組みはありますか。

塩川さん:これから入ってくる新入生や高校を検討している中学生にも私たちが制服を自由化させた趣旨が伝わるように、ビデオを作成しようとしています。やはり口頭だけだと難しいので。今、台本を作って、私も出演する予定です!

楽しそうな取り組みですね。

塩川さん:そうですね。このプロジェクトはみんな「楽しいから」がベースになっていると思います。学年や立場関係なく、誰でも発言できる場をキープするように意識しているんです。ミーティングもお菓子を持って集まったり、結構ラフなんですよ(笑)。でも、取り組みに対しては、本気で。自分がディスカッション好きということもあり、毎回ミーティングは白熱しています。

制服から私服で「学校が明るくなった」

先生も積極的に動いてくれたことが、プロジェクトが動き始めた一因だと思うのですが、先生と生徒の関係はどう感じていますか?

塩川さん:学校が少人数制授業ということもあり、先生と生徒の間に信頼関係がある学校だと思います。先生との距離が近いからこそ、気軽に相談したり周知を一緒に行ったりできました。

最近はネットでもブラック校則が話題になっていますが、意見を見ていると先生と生徒がバチバチと対立してるところが多いですよね。対立構造はエネルギーをかけやすい半面、問題の本質がぼやけてしまいます。校則が根本的な問題なら、対立ではなく信頼関係を築いていったほうがスムーズじゃないかと感じています。

プロジェクトを進めていく上で障害となったこと、後押しになったことがあれば教えてください。

塩川さん:カタリバさんやベネッセさんなど、外部の大人の方からの取材などは「進めなきゃいけない!」という後押しになりましたね。それにやったことを認めてもらえるのもうれしかったです。

障害は、意外にも先生でも親でもなく、生徒でしたね。グローバル化が進んでいるとはいえ、日本は子どものころから足並みをそろえる教育をしています。自由にしてもいいと言われても、どうしたらいいのかわからず1個ずつ確認しないと不安になってしまうのです。「これはどうなのだろう?」「あれはどうなの?」という声は多く聞かれました。

でも、今は先生方も生徒の個性に対して寛容ですし、学校全体としても明るくなったと思います。制服のように決まった色だけじゃない、というのもあると思いますが(笑)。視覚的にも、精神的にも彩度が上がったと認識しています!

同調圧力がなくなり、物おじせず自己主張することができるようになっただけでなく、授業などでも発言回数が増えたように感じています。

これからプロジェクトに取り組みたい先生、生徒へ

先生にお伺いしたいのですが、このプロジェクトを通して、生徒たちへどのように成長して欲しいと願っていますか?

中臺先生:まずは自立した人間になってほしい。10年20年30年後も日本が今のままだとだれも考えていません。そう考えると、彼らが主体性を持って生きていくことが一番重要だと思います

塩川さんは、このプロジェクトを通して、将来の社会人生活で役に立ちそうだなと感じることはありますか。

塩川さん:失敗しても自分にとってはプラスの経験になると感じています。うまくいかないことがあっても、いつか話のネタになると思って取り組んでいます。なので、これから取り組む人も、成功・失敗より、「経験をつける」ということを前提に考えてみると取り組みやすいのかもしれません。

これからルームメイキングプロジェクトに取り組みたいと考えている先生、生徒に向けて、メッセージをお願いします。

中臺先生:20年後30年後、生徒たちが社会の中核になったころをイメージしてみてください。その社会にどのような人物が必要か考えれば、今から自主性を育てることをはじめないと間に合わないのではないでしょうか。生徒の将来に責任を持ちましょう。

塩川さん:価値観のアップデートや時代にピントを合せることが大切だと思います。いきなり取り組むのは不安や面倒さがあるかもしれません。でも毎日なにか小さなチャレンジを続けていくことで、変わることもあると思います。実現するのには仲間や環境も大事なので、まわりを巻き込みながらチャレンジしてみてください。

先生たちには、ぜひめんどくさがらず、放任して生徒を成長させてほしいなと思っています。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。