- Rulemaking Teacher’s CAMP

- 自分たちの理想や信念と、現場でぶつかる壁をどう埋めていくかー。Rulemaking Teacher’s CAMP の開催レポート②

自分たちの理想や信念と、現場でぶつかる壁をどう埋めていくかー。Rulemaking Teacher’s CAMP の開催レポート②

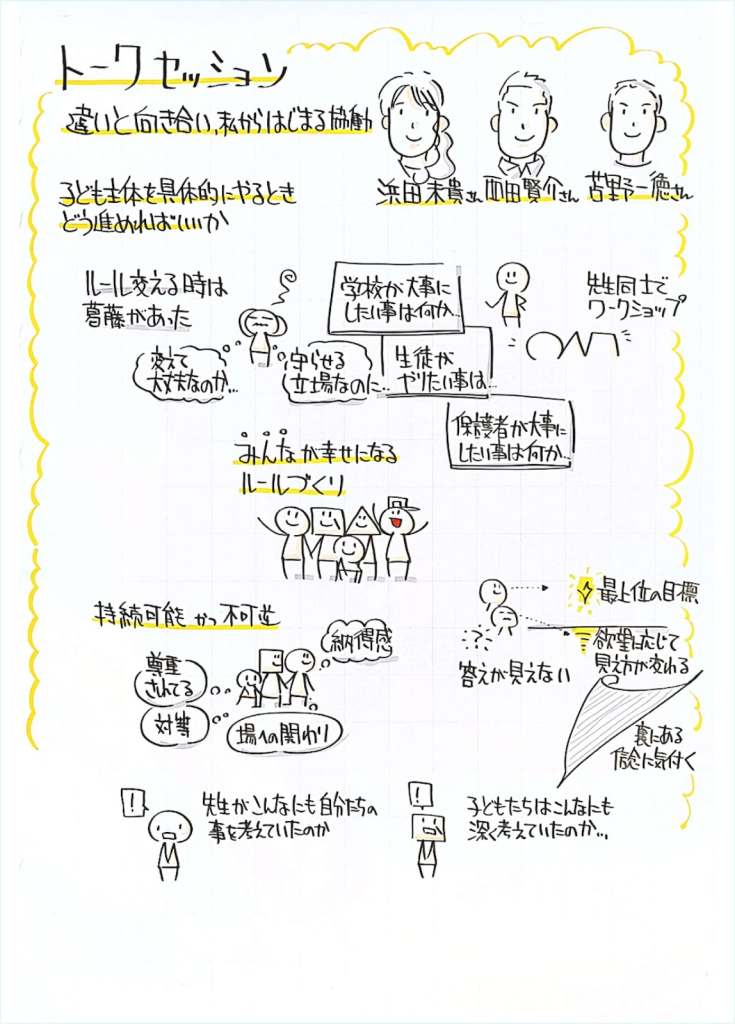

校則の見直しやルールメイキング活動、児童生徒主体の学校づくりを目指す教員、教育関係者が出会い、お互いの知見や経験から学びを深めるため、8月16日、17日に2日間の合宿形式で開催された「Rulemaking Teacher’s CAMP」。テーマは「『違い』と向き合い、私からはじまる協働」です。

それぞれの学校現場で何かを始めようとしたとき、自分と他者との間に見えてくる「違い」。小さな違いであれ、そこに目をつぶるのではなく、お互いを分かり合うためにこそ、しっかりと目を向けていこう。そんな思いがこのテーマには込められています。

1日目の前半では熊本大学教育学部准教授の苫野一徳さんとともに、教員を中心とした参加者総勢80名超で「子ども主体とは何か」をテーマに本質観取に挑戦しました。対話のなかで見えてきた、参加者それぞれが大切にしたい理想や信念。そこから、それぞれの実際の学校現場の中でぶつかる壁をどう乗り越えていくか。理想や信念と、現実のギャップを埋めていけるよう、実践を積み重ねてきた広島県の安田女子中学高等学校(以下、安田女子)の教員西田賢介さんと苫野さんのトークセッションから、参加者は学びを深めていきました。

開催レポート①はこちら

「それぞれの教員が大事にしている観点」を積極的に見に行く

2019年にカタリバ みんなのルールメイキングが始まった当初から活動している安田女子。現場の教員がどのようにして「違い」と向き合ってきたのかが、このトークセッションの主題です。

安田女子は創立110年を超える伝統的な女子校。以前は「肩に髪がかかる場合は三つ編みにする」などの校則があり、そこを見直すことから始まりました。他にも、放課後の立ち寄りが保護者の同意があれば許可されるなど、少しずつ校則が見直されてきました。

「ただ、ルールメイキングを始めた当初は生徒支援部として、生徒にルールを守らせる立場でしたので、ルールを変えるということにはとても抵抗がありました。そのルールがあることで生徒が守られ、安心して登校できる、生活が送れると思っていましたから」と、自分の中で揺れ動く気持ちがあったことを振り返る西田さん。

ルールメイキングに取り組むことになり、教員、保護者、そして生徒からも「変えてしまって大丈夫なのだろうか」といった不安の声があったと言います。そこで、安田女子ではまずは教員全員でワークショップを実施。「安田女子として大切にしたいことは何か。それを残しつつ、時代に合わせて校則を変えてもいい部分や生徒たちのためになっていないのでは?」といったことを洗い出し、様々な角度から学校のルールを考えていくことで、少しずつ理解を広げていきました。

「不安に思う教員たちが大事にしている観点は何か、それを積極的に見に行く姿勢を大切にした」と西田さんは言います。そして、今でも学校で大切にするのは「みんなが幸せになる学校」というキーワード。教員も生徒も保護者も含め、みんなが納得・共感し、大事にしてもらえるルールにしようといった姿勢をもつことで、応援してくれる教員が増えていきました。

「べき論」ではなく、その奥にある信念や願いをお互いに問うこと

安田女子のエピソードから、苫野さんは「持続可能かつ不可逆に、教育をよりよいものにしていく必要がある」と強調。「強い力で進めていくと、バッククラッシュが必ず起きます。大人でも子どもでも、自分の意見がちゃんと尊重されているという納得感が大切。1つひとつ合意形成のなかで進めていくことが、民主主義のプロセスですし、学校は民主主義のいちばんの土台。みんなで対話して合意形成する過程がいたるところになくてはいけないですよね」と訴えました。

その上で、「『こうあるべきだ』とべき論で話を進めるのではなく、その奥にどんな信念や願いがあるのかをお互いに問うことが大切。そうすることで、お互いの考えの中に共通のものがあることに気づけます」と述べました。

また、「校内での研修を、対話でつくっていくという方法がとても効きます。そして、最初に必ず『青臭い話』をすることが大切です。なぜ教員を目指したのか、どんな子どもたちの姿にうれしくなるのかー。そういった青臭い話をすると、苦手だと思っていた先生がちょっと好きになれることも。また、日常的なコミュニケーションも大切ですが、(学校現場では)忙しくて時間がないですよね。だから(対話という)仕組みを意図的に組み込んでいくことが重要です」と具体的な実践にも触れました。

聞いている参加者は、真剣なまなざしでメモをとる様子が伺えました。

モヤモヤだけではなく、「自分たちで答えを見つけた」と思える対話の機会をつくりだす

1日目の最後に行われたのは「フィッシュボール」形式の対話です。参加者が入れ替わりながら、対話を深めていきます。

実際の現場での壁を乗り越えていくために、トークセッションで出たキーワードをもとに、参加者からは現場で見えている「リアルな壁」がたくさん共有されました。

高校の教員は「ルールメイキングで見直した校則が守れない生徒には、どう接したらいいか」と問いかけました。

「守れていない生徒がいる現状を踏まえ、またみんなで話し合う場をつくることが大切。改まった場だけではなく、ざっくばらんな場などいろいろな機会をつくりましょう」と苫野さんは言葉を重ねます。

他にも、教育委員会の職員からは「対話の中で生まれる『モヤモヤ』に、慣れていない人もいる。白黒をはっきりつけたいという人に、どうアプローチしたら良いか」といった問いも。

苫野さんは「みんなで言葉を紡ぎあげ、『次はこんなことを考えたい』という積極的な問いをつくっていく必要があります。モヤモヤが残るだけではしんどいので、『自分たちで答えを見つけたぞ』と思えるような対話の機会が重要です」と語りました。

1日目全体での振り返りの時間では、

「自分が子どもに求める主体性と、子ども自身が主体性と考えている内容が違うことに気づいた」

「これからの教員に求められることは『対話』であり、教科指導と同じぐらい大事なのではないか」

「『子ども主体』という言葉を用いて、子どもを中心に置くと、それ以外は周辺化されてしまうので、使い方には気を付ける必要もある」などといった感想が共有されました。

あっという間に開始から5時間が経過。参加者は疲労感の中にも、充実した表情を見せていました。

「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?

ルールメイキング・パートナーは、児童生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。

登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で校則をテーマに取り組んでいる学校や、児童生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。