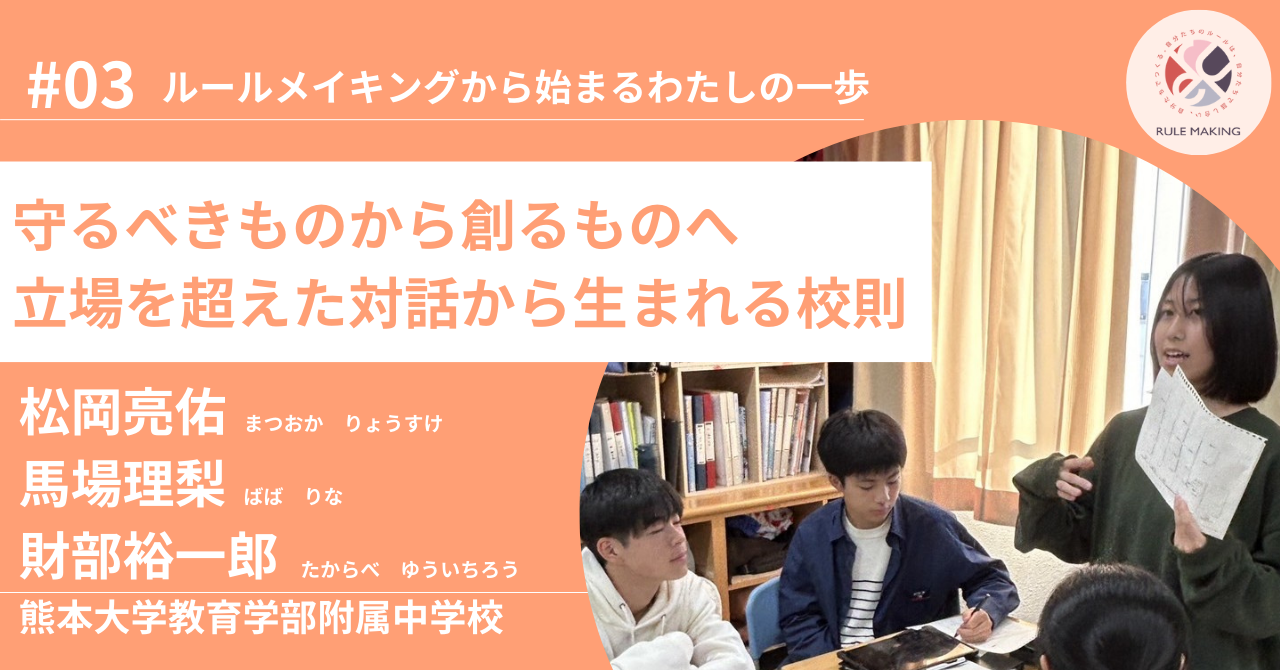

- インタビュー

- 守るべきものから創るものへ 立場を超えた対話から生まれる校則

守るべきものから創るものへ 立場を超えた対話から生まれる校則

ルールメイキングは、生徒が中心となり教員など学校の関係者と対話しながら校則・ルールを見直していく取り組みです。「校則・ルールが変わる」という結果だけではなく、立場や意見の異なる違う人との対話を通じて納得解をつくるプロセスを大切にしています。

連載企画【ルールメイキングから始まるわたしの一歩】では、ルールメイキングやそのイベントに関わった生徒や卒業生、教員から思いを聞くことで、ルールメイキング活動の先にあるものを考えていきます。

今回お話を聞いたのは…

熊本大学教育学部附属中学校2年生

松岡亮佑さん

ルールメイキング・サミット2024に招待生として参加した後、校内でのルールメイキング活動を進めている。

熊本大学教育学部附属中学校2年生

馬場理梨さん

委員会活動として、校則などに関わる活動を行う生活向上課に所属。

ルールメイキング・サミット2024に招待生として参加した後、校内でのルールメイキング活動を有志で進める団体ではリーダーを務める。

熊本大学教育学部附属中学校

教諭 財部裕一郎さん

ルールメイキング活動の担当教員。

生徒と共にルールメイキングの活動に励んでいる。

ルールを変えるのではなく、みんなで考えていくことが一番の目的

ーールールメイキングの活動では、対立ではなく対話を重視しています。対話を通して合意形成をする上で大切にしていることはありますか。

松岡)僕は批判は反対側の意見だと思っているので、その意見も取り入れたいと思っています。完全に対立した状態ではなく、何か一つを合意したいという気持ちがあるからです。この考えを持った一番のきっかけは、附属中学校に入学し対話型モデルを重視し、合意形成をしてきたことです。授業でも実施していて、学びを得られたので大事にしたい気持ちが目覚めました。

財部)本校では「自分の考えをまずわかりやすく伝え、合意を形成するときはこういうステップを踏んでいくとうまくいく」対話モデルを決めています。授業の中でも主張をぶつけ合うだけではなく、条件と項目を比較し、観点付けをしたり、反ばくの対象を明示したりすることで、冷静にお互いの話をする方法を実践しています。

ーーサミットに参加して得た気付きを教えてください。

馬場)参加前は現状の校則に満足していたり、疑問を持っていなかったりする人に働きかける方法が分からず大変でした。サミットでは「活動の中で自分の意見が採用されて、当事者意識を芽生えさせることができたらモチベーションになるのでまずは活動に参加してもらい、そこから引き込んでいけば良い」と学びました。

サミットでのゲームでは「対話で行動や意見の理由、背景を共有することで、相手の目的に合わせて行動できる」ことを実感しました。行動の目的を設定することで、方向性が決まるので、それを意識することで方向性がずれず、協力しやすくなるとわかり学校でも最上位目標が大事だと感じました。

松岡)サミット参加前は、ルールを変えることに消極的なイメージを持っていました。小さい頃から「ルールは守らないといけないもの」という意識があり、変えるという発想がなかったのかもしれません。だから「本当にやっていいのかな」と思う気持ちがあったんですが、活動に取り組む先輩方や周りの人たちの姿勢を見て、憧れを抱きました。変えていくことや動いていくことへの勇気をもらえたと思います。

財部)一番衝撃を受けたのは、教員が集まる場で他校の校長が「校則はいらない」と発言されたことです。校則の意義を考える重要なきっかけになりました。校則は学校の生徒と先生が合意形成した結果が文言として残っていると理解しています。私自身は生徒にとって「対等に話してくれる存在」であることを大事にしています。

ルールメイキング・サミットとは、認定NPOカタリバ「みんなのルールメイキング」が主催するイベントです。全国で校則見直しやルールメイキングに取り組む中高生100人が一堂に会し、地域や学年を超えたルールメイキングの仲間や社会で活躍するルールメイカーと出会い、対話し、学びを深め、発信する機会となっています。

ーーサミット後に校内での活動を本格的に始められたそうですね。

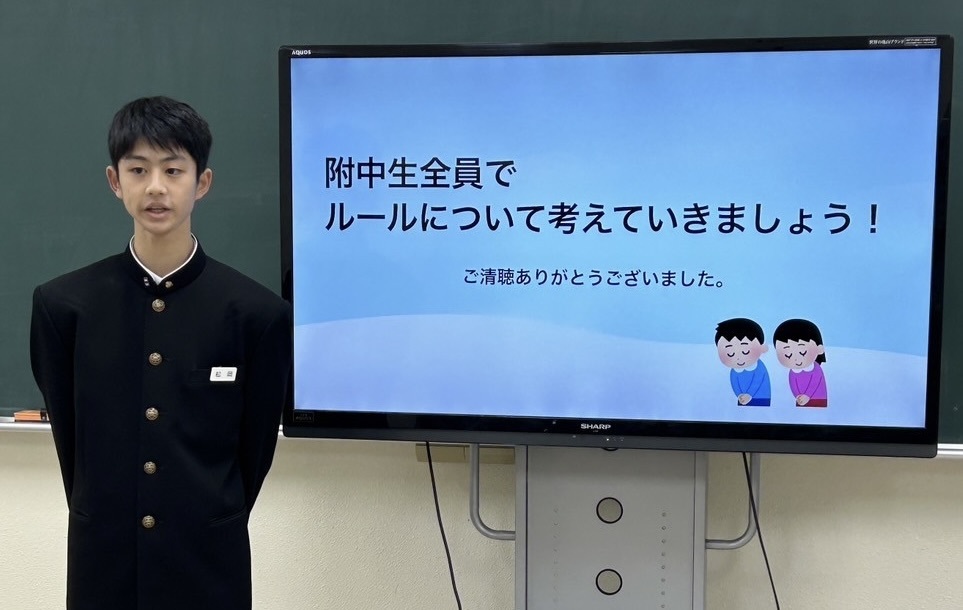

松岡)活動の最上位目標にあたる生徒会目標を設定しました。学校全体の意見を尊重したいという思いで、約2カ月話し合いました。学校全体で出た意見を集約し、「you and I 優しさ溢れた愛される附中へ」という生徒会目標を作成。「you and I」が「あなたと私」なので、「他者意識を大切にしてほしい」という意味を込めました。

馬場)サミット後に校則検討委員会が2回行われました。「私服と制服どちらが良いか」と「体温調節のための調節着としてカーディガンを導入するか」の2点を話し合い「私服ウィーク」という企画に1週間取り組みました。1週間のうち中の3日間は絶対に私服を着て登校するという企画です。私服ウィーク前のアンケートでは、「制服がふさわしい」という意見が多かったですが、私服は「体温調節ができる」などの良さが見つかりました。

校則検討委員会では生徒会と生活向上課の生徒・保護者の方々とも話し合いをしてきました。保護者からは、「私服はどんどん買わないといけない」「私服は考えるのが大変」という生徒にはない意見も出ました。生徒と保護者の目線両方から、制服と私服のどちらが良いか合意形成する過程が大変でした。でも、生徒のためになるルールは、色んな立場の人の意見を踏まえた上で、「本当にそれが一番ふさわしいのか」を第一に考えられたものだと思います。全員で合意することができたので、いい結果になったと思っています。

ーー財部先生はどのような関わり方を意識されていましたか。

財部)ルールメイキングや学校を変えることに、生徒たちは「自分の意見を本当に言っていいのかな」と思っているはずです。だから単にファシリテートするのではなく「この人は何を言っても怒らずにちゃんと話を聞いて、対等に対話してくれる」立ち位置でいかないと、本当の意味で生徒とやっていけないということは、ルールメイクから学び、意識していました。

ルールメイキングはコミュニケーションの題材の一つ

ーールールメイキングに関する校内の状況はいかがですか。

財部)直近2〜3年校則検討委員会の活動はずっと行われていますが、現職の校長は特に力を入れていて、動きが加速したと思っています。ルールメイクや校則はセンシティブな話題なので、教員の中でも捉え方が色々あります。管理職は背中を押してくださいますが、教員1人1人の理解を得ることにかなり時間がかかりました。サミットで登壇者の方が周囲の理解を得るには「1対1で理解してもらう」と言われていた通りだと思うので、プレゼン資料を用いながら全員が納得できるよう1対1で話すことを心がけています。

松岡)全校向けの放送で報告をしたことで、やってみたいと言ってくれる人が増えたので、今後は学校全体を巻き込み、活動できることになりました。仮に財部先生がおられず、僕と馬場さんだけで動いていたら、他の先生と僕たちのコミュニケーションが取りづらかったと思います。財部先生の協力があったから、進めてこれたのだと思います。

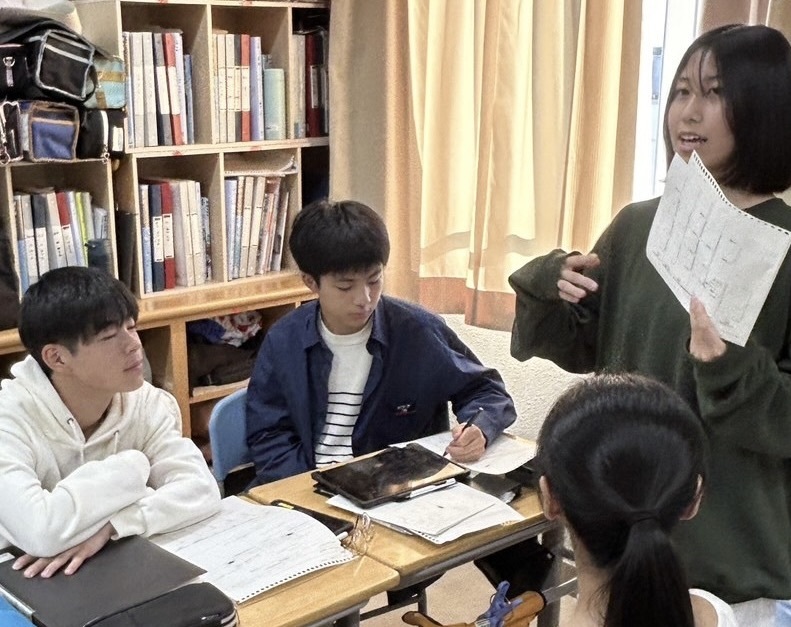

馬場)サミット後に、校内で活動メンバーを募集すると35名が希望してくれました。友達の中にも「元々興味があった」と言ってくれる人もいて、仲間になってくれたことに心強さを感じました。「手を挙げて発表してください」と言われたときに、意見を持っているけど言いづらい人もいると思うので、まずは班活動の中で意見が出るようにしていきたいです。校長先生の考えている附属中の未来像などの話を聞ける機会もあり、自分たちが言いたいこと・やりたいことが言える環境なんだなと改めて感じました。

ーールールメイキングの活動をどのように捉えていますか。

馬場)私は対話を大切にするものだと思っています。ルールを作る時に「これがしたい、あれがしたい」と言うだけでは、一方通行のコミュニケーションになってしまうじゃないですか。でも、対話をして「こういうことがしたいんだけど」と言って、別の意見も取り入れ合意形成をしていくことで、本当のコミュニケーションが取れると思います。生徒の中では「これが一番いい」と思っていた意見でも、保護者の方からは「コストや時間の面はどうなるんだろう」と新たな視点が出てくるので、コミュニケーションから色んな人の意見が取り入れられる面白さを感じています。色んな人とコミュニケーションを取れる題材の一つがルールメイキングだと思っています。

松岡)僕も対話に重きをおく活動だと感じます。サミットのときに登壇者の方が「何か一つを変えていくには、時間をかけて対話をする必要がある」とおっしゃっていて、じっくり対話をして一つのものを変える活動が大切だと思います。なるべく多数決はとりたくないので、全員が納得できて、困ってる人を取り残さないように活動したいです。

財部)ルールメイキングとは、ルールを自分たちが守る必要性を生徒全員で考える活動ではないでしょうか。自身も元々は「ルールは守らせるもの」という生徒指導を長年やってきましたが、「積極的生徒指導」としてのルールメイクの役割を学校の中でやることで、生徒が「自分たちでこれは守らないといけない」と納得できる状態を作ることだと思っています。私たちは「生徒に委ねる=放任」ではないと思っています。だから、疑問に思ったら質問をしますが、それが押し付けにならないようにしたいですし、生徒に達成感を味わってもらうことで主体性が生まれると思います。

活動の中で最初は「生徒を大人扱いしないといけない」と思っていましたが、現在では「中学生の等身大は受け止めたい」と思うようになりました。仕事相手みたいな感じで2人と接しているところもあるので、そういう意味では大人として扱うところもあり、自分も日々勉強させてもらっています。

「ルールメイキング地域イベント」に参加してみませんか?

生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している学校の教員や生徒が集まり、各地域ごとで対面・オンラインのイベントを行っています。2月は年に1度の「地域生徒大会」が各地域で開催されます!

参加校によるルールメイキング実践発表や、教員・生徒同士の交流を通じて、自分の学校の活動に繋がるヒントを得られる機会です。

見学・観覧も募集しています。みなさまご参加お待ちしております。

■北海道・東北

【2025年2月末~3月で実施見込み】北海道・東北地域生徒大会@オンライン

■関東

【2025年2月9日(日)】ルールメイキング教員交流会vol.2@カタリバ中野オフィス

■東海

【2025年2月24日(日)】東海地域生徒大会@なごのキャンパス

■関西

【2025年2月2日(日)】関西地域生徒大会@大阪夕陽丘学園高等学校

■中国

【2025年2月8日(土)】中国地域生徒大会@コワーキングスペースAxEL(広島)・くらしき空飛ぶクルマ展示場(岡山)

■九州・沖縄

【2025年2月23日(日)】九州・沖縄教員交流会

【2025年2月24日(月祝)】九州地域生徒大会@オンライン

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。