- インタビュー

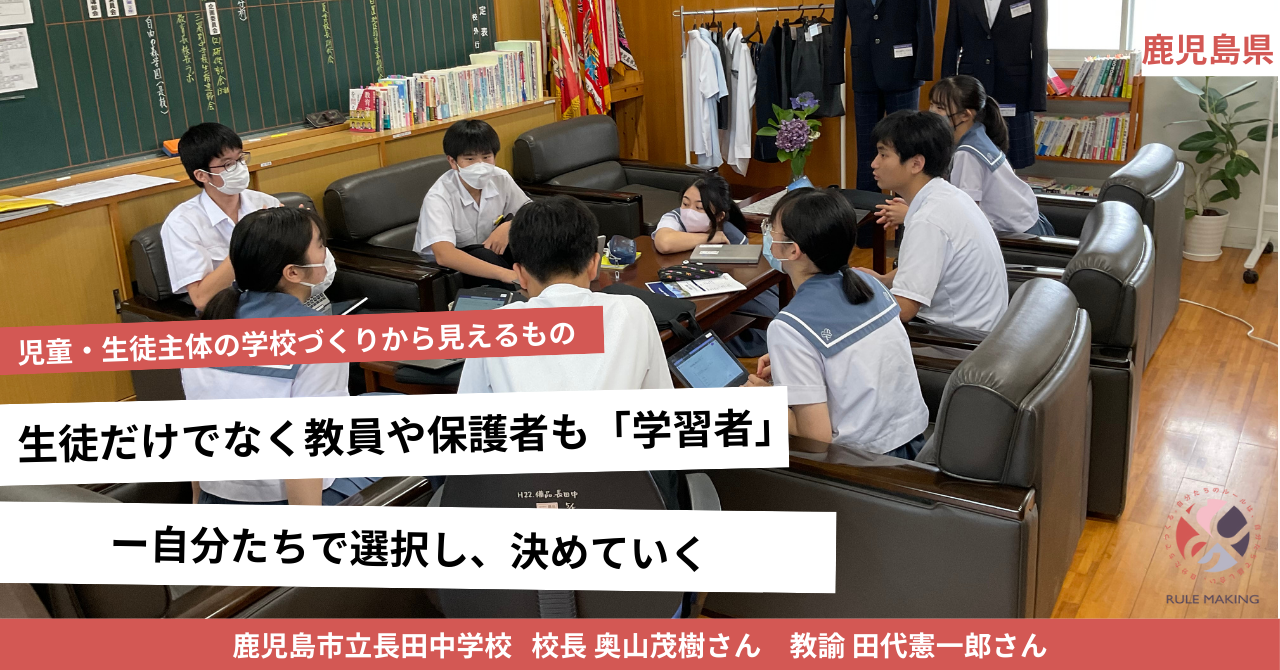

- 生徒だけでなく教員や保護者も「学習者」ー自分たちで選択し、決めていく

生徒だけでなく教員や保護者も「学習者」ー自分たちで選択し、決めていく

対話を通じて、児童生徒が中心となり学校の校則やルールづくりに取り組む「みんなのルールメイキング」。現在は480校以上の学校がカタリバとともに活動しています。全国では、さらに多くの学校でルールメイキングが実践され、校則見直しにとどまらない様々な場面で児童生徒が主体となった学校づくりに発展している学校もあります。

連載「児童・生徒主体の学校づくりから見えるもの」では、こうした実践の教育的意義をはじめ、教員や児童生徒の変化・成長を紹介していきます。また、児童生徒が参画する学校づくりの先にどんな景色があるのかを取り上げていきます。

生徒からの発案により、ルールメイキング活動に取り組み始めた鹿児島市立長田中学校。2024年度から「自律した学習者の育成」を学校教育目標に掲げています。「学習者」とは生徒だけを指すのではなく、教員や保護者も含まれており、自分たちで選択し、決めていく方針を大切にしています。ルールメイキング活動を通して、教員たち同士での対話の時間が増えていったといいます。活動を支える学校長の奥山茂樹さん(以下、奥山)と教員の田代憲一郎さん(以下、田代)にお話しを伺いました。

鹿児島市立長田中学校 校長

奥山 茂樹

鹿児島大学学校教育実践高度化専攻(教職大学院)准教授、鹿児島県教育委員会義務教育課指導監などを経て、2023年度に鹿児島市立長田中学校に着任。15年ぶりの学校現場で、「まずはやってみよう」という気持ちを大切にし、生徒たちだけでなく、教員たちも自分で考えて決定できる仕組みづくりを心掛けている。

鹿児島市立長田中学校 教諭

田代 憲一郎

2022年度に鹿児島市立長田中学校に着任。2023度、生徒指導主任(兼生徒会生活美化委員会担当)として生徒のルールメイキング活動を支える。担当する数学では「単元内自由進度学習」を導入し、ルールメイキングの活動を通して、生徒が自律した学習者として自分で考えるやり方を大切にしている。

――貴校では、どのようにして校則の見直しが始まったのでしょうか。

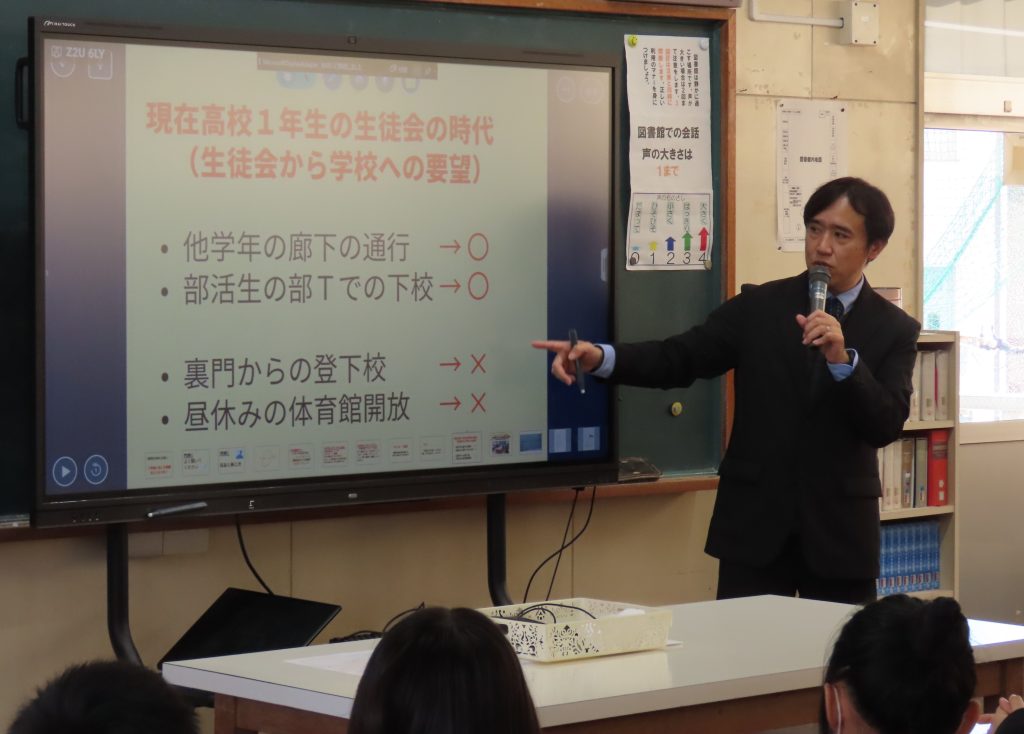

奥山)本校に着任した2023年5月ごろに、当時の生徒会長が校長室に来て「生徒会の校則の見直し活動をやりたい」という話をしてくれました。ちょうどその生徒が生徒会長になったときの公約で、校則見直しの話が出ていたけれど、動きがない状態で。提案されたのは、「部活動のTシャツで下校させてほしい」「他学年の廊下を通らせてほしい」「昼休みの体育館を開放してほしい」「通学時の裏門の使用を認めてほしい」の4つのルールでした。

それを受けて、当時生徒指導主任だった田代さんに声をかけて、職員全体にも「生徒からの要望があり、ルールメイキングの活動をやってみないか」という提案をしました。

2019年に日本財団が行った18歳の社会や国に対する意識調査の中で、日本の18歳は「自分は責任がある社会の一員だと思う」「自分で国や社会を変えられると思う」などの問いに対して、プラスの回答率が低く、他国と比べて最下位となる回答が多いことを知り、私個人としては、学校教育が当事者意識を持てるような教育をしてこなかった、社会の一員としての働きを果たせてこなかったとのかもしれないと感じました。その時から、生徒たちが「自分で選択し、自分で決定していく」ということを繰り返していくことが大切だと思っていました。

――田代さんはルールメイキング活動を始めるとの提案をお聞きになった時は、どのように感じられましたか。

田代)「ルールを守らせる」だけではなく、そのルールがそもそも何のためにあるのかを考える機会にもなると思いました。ちょうど生徒指導提要が改訂されていて、時期的にも取り組みやすかったんです。それに、一度やってみてだめだったらまた元に戻せば良いというのは校長もずっと言ってくれたので後押しになりました。

私たちの時代は男子生徒は坊主が当たり前でした。実は本校は、鹿児島の学校の中で初めて男子の頭髪選択が自由化された学校なんです。そういった背景もあり、「校則の見直し」については良い機会だと考えていました。

奥山)当時の自由化に伴い、生徒指導上の課題が噴出した時代を経験した方が、今の地域には多数おられて、中には町内会長をされている方もいます。当時の変革していく難しさや、その後の状況への対応など、大変さを知っているからこそ、制服や靴下の規定を変える際の対話の中には、こういった地域の方々にも入っていただきました。

――具体的に生徒たちとどう取り組んでいかれたのですか。

田代)生徒会長から要望を受けたのちに、生徒会の生活美化委員の生徒たちに「他にも困っていることがあったら吸い上げて、検討してみたら?」と投げかけました。そこから本格的にルールメイキングが始まりました。

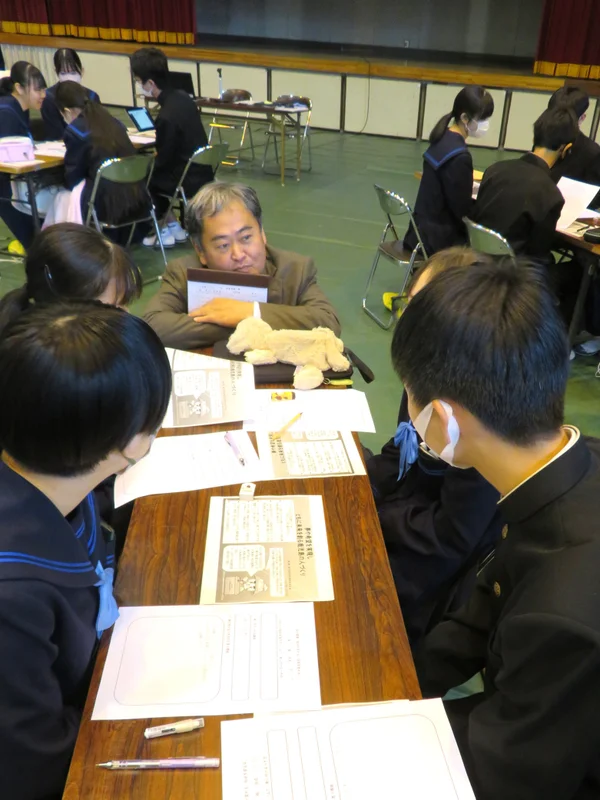

生活美化委員長、各学級の委員長、副委員長が「生徒たち全員から意見を聞き取れたら良いよね」と話して、ロイロノート・スクールという授業支援アプリを用いて、他の生徒の「困りごと」に関するアンケートをとりました。そこで出てきたのが、髪型や靴下の色といったテーマです。

出てきた案を基に、生徒会執行部と生活美化委員で話し合ったり、各学級でも意見を揉んでもらったりしました。上がってきた意見に対して、生徒会の中で「全部いいよね」という反応になるかと少し心配をしていたのですが、「これはこうだから良いよね」「これはやはりダメじゃない」という判断を生徒が自らしていて感心しました。

こういった過程を経て、見直す校則の「生徒会案」を作成しました。私から教員たちに説明し、教員側から出てきた様々な意見も踏まえて、最終的には校長が教員の意見を加味した案を作成し、生徒に返しました。最後には、保護者やPTAの役員にアンケートを実施。「生徒たちの意見が反映されていてよい」などの意見が大半を占め、大きな反対は出てこなかったですね。

――過去に荒れてしまった時期を経験している中で、今回は理解が得られたのはどうしてなのでしょうか。

奥山)年4回の学校運営協議会や入学式など、PTAや地域の方が来賓として参加される場面などで、少しずつ「未来の日本はこうなるよね」という話をしていました。私から「子どもたちが何を言っても変わらないと感じさせる日本社会になってきているのではないか」という課題感も伝え、「私たちはどんな力を身につける必要があるのか」「自分の生活は自分で決めていこう」といった取り組みの目的を話しました。その上で、学校の靴下の色などを自分たちで決めることの大切さといった話を散りばめてきたことがよかったのかもしれません。

――他の教員とはどういう価値観のすり合わせをしたのですか。

奥山)学校観・指導観などで、「どう自分が管理しやすいのか」を一番に考えている教員もいました。ですので、2023年12月、来年度の教育計画を考えるにあたって「生徒たちの強みや弱みは何か」「それを解決していくためにどんな資質能力を育てないといけないのか」ということを教員同士で話し合い、皆でホワイトボードに書き出して合意形成を図りました。そして、2024年度から学校教育目標を「自律した学習者の育成」と決めました。「自分が大切にしたいものや経験、価値観を基本としながら、自分で選択していく」という意味が込められています。「学習者」とは生徒だけではなく、教員や保護者も含まれています。

ルールメイキングへの不安の声は、今でも一部の教員の中にあります。でも、「まずはやってみよう」と伝えています。変えたルールに問題があった時はまた変えたらよいと。

例えば、髪型のルールを見直したことで、これまでは耳の下で髪の毛を結んでいたのが、お団子など様々な髪型で登校する生徒が出てくるようになりました。そうすると、髪型が乱れたのを直そうとトイレでずっとくしを使って髪をといている生徒がいて、教員側から「どこまで指導したら良いのか分からないです。基準を示してください」と言われました。

それを受けて職員全体で話し合うのですが、意見を言いやすい立場の者、経験のある者の意見だけが通るような職員集団ではいけないと思っています。なので、新人から4年目の教員に「あなたたちはどう思う?」などと尋ねると、遠慮がちにも意見が出る場面もありました。教員の年齢構成の表を見せながら、「この先生たちにはこういった引っかかりがある」というようなことを明確にして、全教員で語るという形をとっています。何か影響が出たら、生徒も教員も自分で考えることが大切ではないでしょうか。

――ルールメイキングを通して、生徒や学校には何か変化があったでしょうか。

田代)最初に校長が説明した4つのルールのうち、2つはルールメイキングではなく、教員で話し合って変えることを許可しました。でもそれをきっかけに、生徒たちに「変えられる」という実感が出たのでしょうね。当時の生徒会の生徒たちは、昼休みなどの時間を削ってまで、ルールメイキングに取り組んでいました。しかも卒業まであまり日も残っていない中でも、一生懸命考えていた。意欲的な取り組みだと感じましたね。他の生徒からも、「学校が過ごしやすくなった」という声が聞こえてきます。

奥山)高校に行ったら、校則が厳しくなるところもあります。たくさんの生徒が集まっている中で、教員から一方的に怒られるようなことも。そういうときに、「このルールは本当に必要か」としっかり考えて意見を伝えることができるような経験を、中学生活の中で積み重ねておくことが大切だと考えています。

――ルールメイキング活動を通して、生徒との距離感、接し方が変わったと感じる部分はありますか。

田代)コロナ渦で、コミュニケーションが難しい子どもたちが増えてきたと感じています。人との距離の取り方が近すぎたり、遠すぎたり。そういう子が中学生になってきて、生徒と教員の関係性に悩むこともありました。今までの本校だったら、ルールを守れていないから、教員側も「ああしなさい、こうしなさい」と指導する。生徒も「怒られるから守る」という構図だったと思いますが、ルールメイキングを通して、そういったことがかなり減ったと感じます。ルールが見直されて、教員側も何でも怒るということはなくなった。生徒側も教員に対し「怒られるから怖い」というハードルがなくなってきたので、話しやすい関係性になってきました。

奥山)ルールメイキングに限らず、教員側に「生徒たちの心理的安全性の確保」という話をいつもしています。ネガティブに捉えられるのを恐れて何も言えない状況ではなく、「ここでは何を言っても大丈夫」ということを伝えています。生徒たちは、私に友達のように話しかけてくることもあります(笑)

――お話を伺っていると、教員同士での対話の機会が多いように感じますね

奥山)教員集団の同僚性を構築していくことでやりがいや働きがいも高まり、最終的には職能集団としてお互いを高め合う存在にしたいと考えています。

先日教員にアンケートをとったら、職場で「ビジョンの共有や目的の共有ができる」「職能集団としてお互いを高め合うことができる」との回答がそれぞれ3割でした。理由を尋ねると、「OJTが進んでいて、業務遂行をしながら資質能力を高めているというのを実感することが多い」と。生徒のことも含めて、常にいろんなことを語れるようになりつつあるのかもしれません。

田代さんの担当教科は数学ですが、単元で自由進度学習をやっています。手法は田代さんご自身が考えて実践されています。自走する教員集団になっている気がしますね。

田代)生徒たちに委ねてみたら、しっかりと自分たちで考えてくれるのです。自由進度学習を授業で取り入れて自分で決めて進めていけば、本校の目指す「自律した学習者」にたどり着くのではないかと考えました。教員はどうしても丁寧に、失敗させないようにしすぎてしまう。でも失敗を恐れずにどんどん経験を積んでいってほしいですね。

奥山)私たちが考えないといけないことは、「もっと生徒にいろんなことを委ねる」ということですよね。私は15年ぶりに教員として学校現場に戻ってきたのですが、毎日が楽しいです。子どもって本当にすごい。可能性があるし、「こんなことが考えられるのか」という発見が日々あります。それに気づいて後押しをしてあげられる教員の仕事って素敵ですよね。

「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?

ルールメイキング・パートナーは、生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。

登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で生徒が校則をテーマに取り組んでいる学校や、生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。