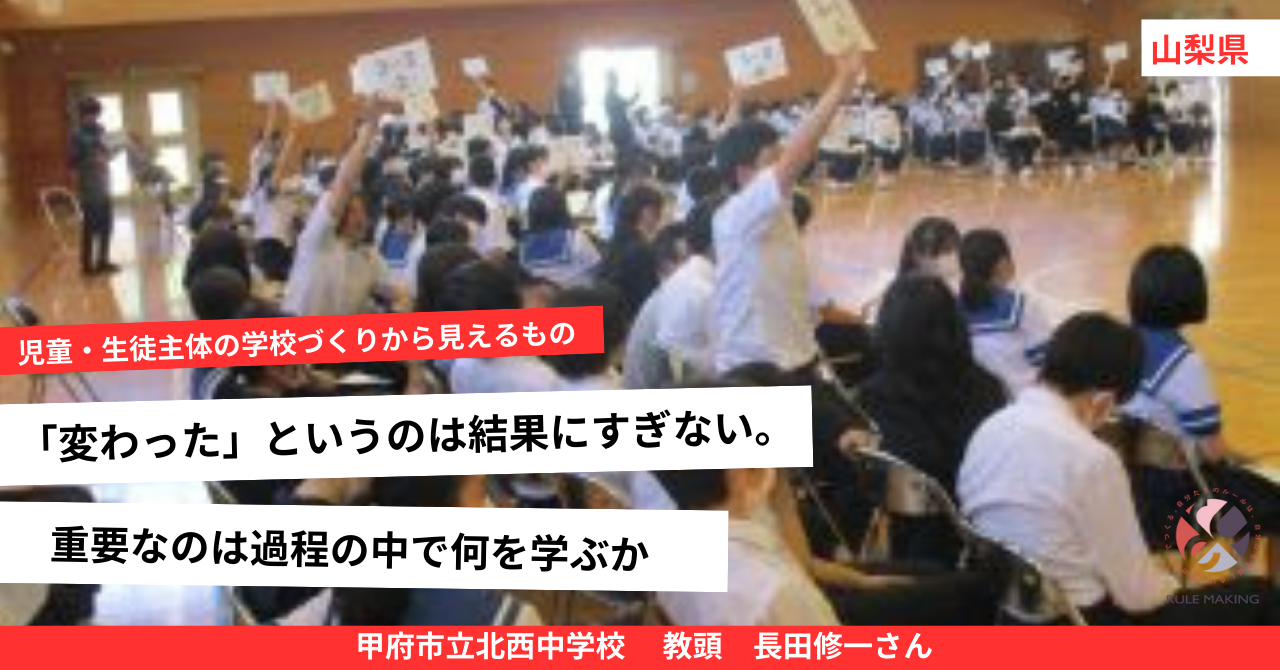

- インタビュー

- 「変わった」というのは結果にすぎない。重要なのは過程の中で何を学ぶのか

「変わった」というのは結果にすぎない。重要なのは過程の中で何を学ぶのか

対話を通じて、児童生徒が中心となり学校の校則やルールづくりに取り組む「みんなのルールメイキング」。現在は480校以上の学校がカタリバとともに活動しています。全国では、さらに多くの学校でルールメイキングが実践され、校則見直しにとどまらない様々な場面で児童生徒が主体となった学校づくりに発展している学校もあります。

連載「児童・生徒主体の学校づくりから見えるもの」では、こうした実践の教育的意義をはじめ、教員や児童生徒の変化・成長を紹介していきます。また、児童生徒が参画する学校づくりの先にどんな景色があるのかを取り上げていきます。

甲府市立北西中学校では、当時の生徒会長が「体育座り」の見直しを公約に掲げたことをきっかけに、椅子の導入が実現しました。そこから、生徒会では学校の決まりやルールなどを少しずつ見直していくことに取り組んでいます。「変える」ことが目的ではなく、学校をより良くするためにどうしたらよいかを考える「過程」が大切だと話すのは、生徒会の活動を見守る教頭の長田修一さん(以下、長田)。長田さんに、詳しくお話を伺いました。

甲府市立北西中学校 教頭

長田 修一

甲府市立羽黒小学校等を経て、2024年度に甲府市立北西中学校に着任。何事も、結果ではなく「過程」を大切にし、生徒会が取り組む学校の決まりやルールの見直し活動を見守っている。

ーー貴校では、全校集会など全校生徒が集まる場所での「体育座り」について、ルールの見直しに取り組まれたのですね。

長田:2023年度末から「体育座り」の見直しに取り組んでいます。私は2024年度から本校に着任していますので、間接的な話になりますが、当時の生徒会長が、生徒会長に立候補する時の公約で掲げたものです。この生徒会長はアメリカでの生活の経験があり、日本の体育座りに違和感を持っていたそうです。彼なりに調べたところ、体に過度な負担がかかる場合があるといった学説がありました。また、本校での様子を見ていると、体育座りでは生徒がきちんと集会に臨めていないと感じる部分もあったようです。椅子が導入できれば、きちんと座って姿勢を整えることで、話も聞きやすくなり、教員からの話も生徒の中に通っていくのではないかといった考えがあり、公約の中に盛り込んだと聞いています。

ただ、体育館でパイプ椅子を出して全校生徒が集会に臨むということには、一つハードルがありました。通常、体育館でパイプ椅子を使う場合は、フロアを傷つけないように一旦 シートを敷きます。その手間をどうするかという課題が出てきました。そうした時に、椅子の足にゴムラバーを付けることで、シートを敷かなくても床を傷つけないで椅子を使うことができるという話になり、最終的にはPTAに理解をいただいて、「生徒の支援」という形で捻出いただきました。

最初は生徒からの発案から始まり、ではどういう風にすればそれが実現できるかというところを、全校生徒、教師、保護者のPTAの理解も得ながら実現をさせたという流れになります。現在は、全校生徒が集まるような入学式や卒業式、各学期の始業式などでは椅子を使うことになりました。

ーー他の生徒の皆さんは、このルールの見直しにどのように関わっていかれたのでしょうか。

長田:これを公約として掲げてくれた生徒が、生徒会長に当選後、椅子を導入するために全校生徒にアンケートをとりました。すると、「今まで通りでもいいじゃないか」という意見がけっこうあることに気づいたのです。ですので、「じゃあ1回シートを敷いて、椅子に座ってやってみよう」ということで、他の生徒たちに体験をしてもらいました。実際どう感じたのかという点で、二度目のアンケートをとったところ、「椅子に座るほうがいい」という意見があがってきました。結果的に後者のほうに大半の意見が流れてきて、理解を得ることができたのです。これをエビデンスとして持っていたので、保護者の方にも理解していただけました。

ーー椅子を導入したことで、学校生活に変化はありましたか。

長田:トップダウンで始めたことではないので、教員側の指導の仕方は今までとは違いますね。生徒たちいが椅子を導入することを決めたので、教員も「これをやりなさい」と言うのではなく、 「君たちに守る責任がないかな?」という視点で話ができます。

決めたことには当然責任が生じてきます。その責任をみんなで果たし、それを生徒たちと実現していくチャンスだと個人的には捉えてました。

また、過去に修学旅行に行く時の服装や持ち物の決まりを、生徒たちが話し合って決めた経験があります。時間のかかることですが、生徒自身に考えてもらうことが自治について考えることだと思いますし、 もっと言うと、決める過程の話し合いからだいぶ生徒の様子が変わってきます。「せっかくこういう機会で話し合ってるのだから、ちゃんと話し合いしようよ」といった雰囲気になってくるのですよね。

ーー話し合いの過程が大切ということなのですね。

長田:「変わった」ことばかりに焦点が当たりがちですが、例えば ルールについて考えた結果、生徒たちの判断で「変えない」ということもあるわけじゃないですか。別に変えることが目的ではなくて、学校生活を良くすることが目的だから。一部の生徒たちは「変える」ことありきになりそうですが、「変わった」というのはあくまでも結果であって、その過程の中で何を学ぶのかが大事だと思っています。そこは教員側も間違ってはいけない部分だと思います。

こっちが思うような結果は出ないかもしれない。あるいは生徒たちが最初に想定してたものとは違うところへ、自分たちで落としどころを決めるかもしれない。でも、学校生活を良くするために真剣に考えて、結果を出すということが大事だと思っています。

ーー生徒の間でなかなか意見が出ないような時は、どのような工夫をされていますか。

長田:校則見直し活動だけではなく授業でもそうですが、全体では意見が出づらいからこそ、「班で話し合ってみよう」とワンクッション入れることで、意見が出やすくなると思っています。

1回2回のことではうまくいかないと思うんですよね。でも、一部の生徒たちの考え方に流されたり、一部の意見だけが全体の意見として取り上げられたりするのではなく、自分の考えを言える場をつくり、少しずつ積み重ねていくことが大切だと思っています。

私自身はこれまでの教員生活の中で、こういった姿勢を大切にしてきました。中学3年間の中で、早い段階でこういった経験を重ねていると、例えば3年生になってから学園祭や合唱祭など、大きいことを決めなければならない立場になった時に、きちんと自分の意見を伝えることができるようになると思っています。

ーー長田さんがそういったお考えを持ち始めた背景には、どんなことがあるのでしょうか。

長田:私の失敗の経験からです。 クラスの生徒になかなか言うことを聞いてもらえなかった時のことを振り返ると、やはりトップダウンだったような気がします。当時のことを考えると、私自身が若かったし、「教員がこうだって言えば、みんなついてくる」というような想像をしていたのだと思います。

ただ、それではなかなか思うようにいかないのですよね。そこから考えが変わりましたね。

例えば、学園祭に向けた準備の中で、「3年〇組は〇時から体育館で朝練習ができます」という枠があったとします。多くのクラスが「割り当てられたから当然やるもんだ。だから朝早くみんな起きてこようね」と、来ること前提に話が進みますよね。かつては私もそうでした。

ただ私自身が考えを改めてからは、「朝練習をするか、しないか」を、まず生徒たちに話し合ってもらいました。与えられたから絶対やるのではなくて、クラスで判断したっていいわけですよね。

最初は、生徒は「そんなことを話し合うの?」とびっくりしていました。でも話し合って、ほぼ「する」という選択に決まるのですよね。だけど、「する」と決めたからには今度は「遅刻せず、行かなくてはいけない」という意識になります。

ーー面白い視点ですね。「決まり事」を自分事として捉えられるようになっていくのですね。今後、生徒会のみなさんで新たに見直しを考えているテーマはありますか。

長田)新たに、ブレザー、スラックスタイプの制服が導入されるのですが、2025年度生徒会本部と新しい制服の着方についてのルールづくりに向けた話し合いを始めています。生徒たちが自分たちの学校生活について主体的に考え、「みんなで決めたことをみんなで守る」を実践できるよい機会になればと思います。

先ほども言いましたが、私は「過程が大事」という話をクラス、学年全体、学校全体でも伝えてきました。話し合いやルールづくりでも、その過程が大切だと思っています。結果が残念なことになったとしても、その過程で得たことはどこかで繋がるし、その頑張りを見ててくれる人は絶対にいる、と。卒業してから10年20年経った生徒たちも、「先生いつも過程って言ってたよね。だからずっと過程を大事にしてるよ」と言ってくれる生徒もいますね。

「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?

ルールメイキング・パートナーは、生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。

登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で生徒が校則をテーマに取り組んでいる学校や、生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。