- インタビュー

- 問題のない「普通の学校」だからこそ、生徒がルールの意義を考える

問題のない「普通の学校」だからこそ、生徒がルールの意義を考える

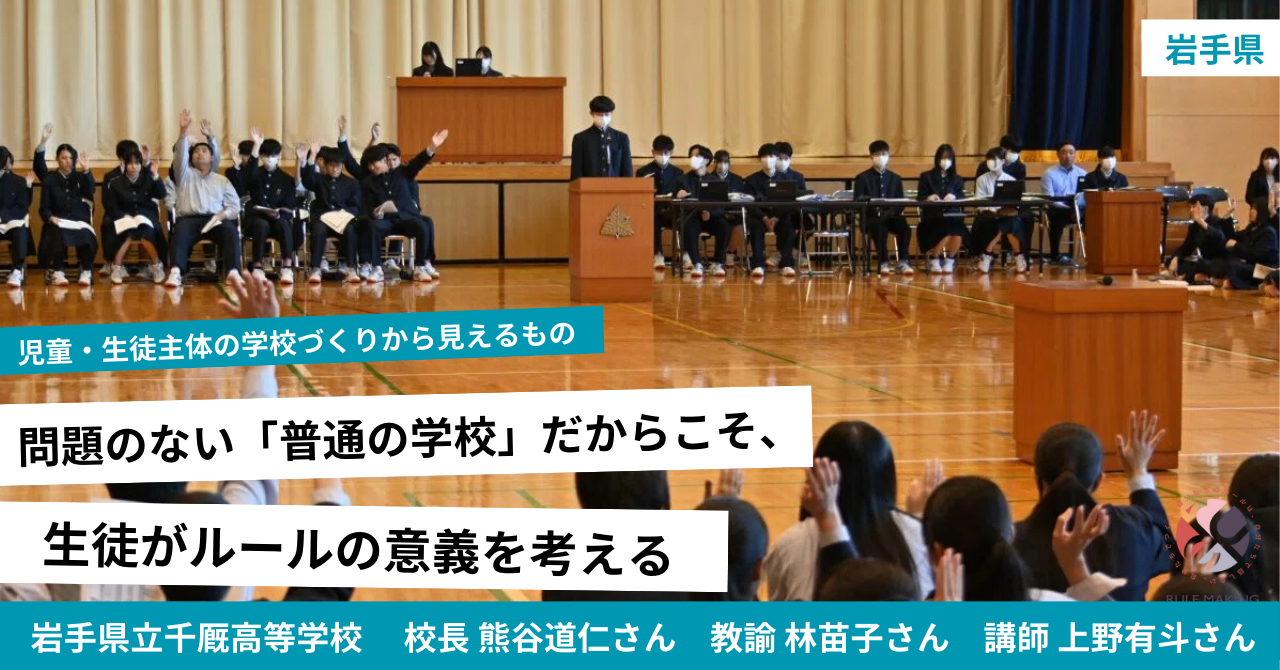

対話を通じて、児童生徒が中心となり学校の校則やルールづくりに取り組む「みんなのルールメイキング」。現在は480校以上の学校がカタリバとともに活動しています。全国では、さらに多くの学校でルールメイキングが実践され、校則見直しにとどまらない様々な場面で児童生徒が主体となった学校づくりに発展している学校もあります。

連載「児童・生徒主体の学校づくりから見えるもの」では、こうした実践の教育的意義をはじめ、教員や児童生徒の変化・成長を紹介していきます。また、児童生徒が参画する学校づくりの先にどんな景色があるのかを取り上げていきます。

創立120年を超える岩手県立千厩(せんまや)高等学校。生徒たちは校則やルールをしっかりと守ることができ、校則に対する不満は出ていないと言います。ただ、「何も問題がないような普通の学校だからこそ、生徒たちに校則やルールの意義をしっかりと考えてほしい」。そんな思いで校則の見直し活動を提案した学校長の熊谷道仁さん(以下、熊谷)や、教員で生徒会指導主事の林苗子さん(以下、林)、生徒会担当の上野有斗さん(以下、上野)、そして活動の中心となっている生徒会執行部の生徒のみなさんにお話を伺いました。

岩手県立千厩高等学校 校長

熊谷 道仁

岩手県立花巻北高校、警察学校や前沢明峰支援高等学校、杜陵高校等を経て、2024年4月より岩手県立千厩高等学校の学校長として着任。「生徒の人権意識の涵養」を目的に、生徒に校則の見直し活動を提案

岩手県立千厩高等学校 教諭

林 苗子

岩手県立大槌高校、千厩高校、一関工業高校、水沢高校を経て、2019年度に岩手県立千厩高等学校に着任。生徒指導主事として生徒の校則や学校のルールの見直し活動を支えている。

岩手県立千厩高等学校 講師

上野 有斗

2023年度に岩手県立千厩高等学校に着任。2024年度より生徒会担当として、校則や学校のルールの見直し活動を中心となって支えている。

ーー貴校で校則の見直し活動が始まった経緯は何だったのでしょうか。

熊谷:私自身は元々、「自分たちのルールは自分たちで決める」ことが重要であると考えてきました。それが民主主義の根幹ですよね。よく生徒に、「なぜこのルールがあるのか分からないのに、ただ守るだけではいけない。ルールがある意味をきちんと説明できるようになること」と伝えています。そして、ルールを決めていくまでの合意形成までのプロセスが最も大事ですよね。みんな意見が違うなかでも、自分たちで決めたことをしっかりと守るという経験をさせたい。もっと言えば、自分たちで決めるということは、自分たちの権利であることを自覚してほしいと思っています。

本校は、生徒もみんなきちんと校則を守り、生徒から校則に対する不満も出ていません。現在全校生徒は450人以上いますが、長期欠席をしている生徒もゼロです。こういった学校はなかなか珍しいですと思っています。

それでも肝心なのは、何も問題がないように見える学校でこそ、ルールについて考えてもらうこと。そう思い、2024年度春に本校に着任して、夏頃に校則改正について全校生徒に提案しました。

生徒も教員も、法律と学校のマナーとしての校則を一緒くたにしてしまっていることが問題だと思っています。バイクは法律では16歳で免許がとれるし、高校生のアルバイトも法律で禁止されているわけではない。では、なぜ校則では制限されているのか。そのことをしっかりと考えてもらうのです。

本校では「校則見直しをやります」と伝えただけでは、盛り上がりません。なぜなら、「問題」がないからです。でも、それでは思考停止の人間をつくってしまうんじゃないかと思ったんです。

だから、2024年度の冬休み前の全校集会では、尾崎豊さんの「僕が僕であるために」を流しました。憲法第12条には「国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって保持しなければならない」と書かれている。ところが、なかなか憲法に触れる機会はないですよね。だから、尾崎さんの歌と憲法を重ね合わせて、生徒たちに考えてもらう仕掛けをつくりました。

ジョンレノンの「Imagine」を流して、「相手のことをきちんと想像してほしい」ということを伝えたこともありました。つまり、自分たちの自由と権利を考えると同時に、周りの人のことも考えてほしいということです。

林:校長もおっしゃったように、本校では校則自体に何か変える必要性は感じていません。なので、「変える」という発想ではなく、どうすれば自分たちの生活がもっと快適に過ごせるかということを生徒たちは考えています。どういう進め方が一番よいのかと悩んで壁にぶつかったり、自分たちで考えたりしています。生徒会執行部の生徒たちがどういうリーダーシップを発揮して、400人以上の意見をまとめることが大切なのかを模索しているところです。

ーー校長の熊谷さんから提案があった時、生徒のみなさんはどうお考えになりましたか。

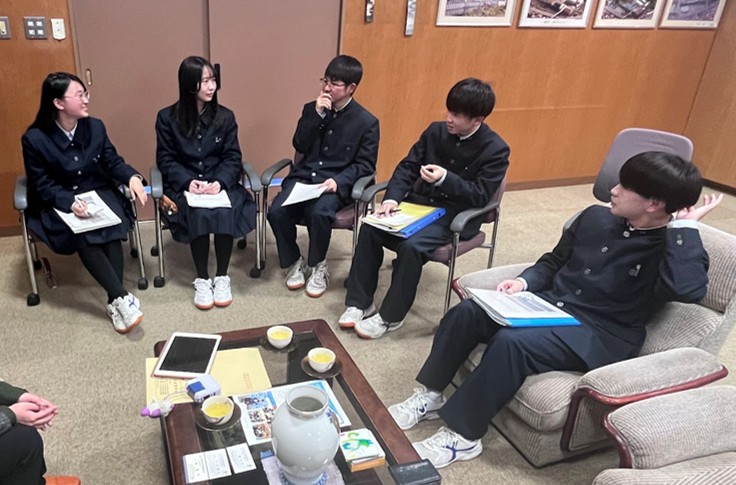

生徒会長・岩渕 宇紘さん:最初は不安が強かったですね。何をすれば良いのか分かりませんでした。

議長・須藤彩音さん:校長先生が全校集会でお話された時に、これは生徒会の役割になるけど、「本当にやれるのかな」という気持ちになりました。千厩高校にはあまり「ブラック」と呼ばれるような校則はなくて、変える必要性を感じていなかったからです。でも、全校生徒に校則についての意見を尋ねてみたところ、率直な思いを聞くことができました。自分たちでも考えていかなくてはいけないテーマだなと、そこで気が付きました。

書記長・渋谷佳蓮さん:もともと校則を守れていない人もいるとは思っていました。でも、なぜ校則を守るのかという視点にたつと、「決められたものだから」という答えしか持っていなくて。校長先生に「みんなが納得できるルールになっているか考えてみて」と言われた時に、初めてそういう視点があるのだと気づかされました。

ーー実際にはどのようにして全校生徒に意見を聞いたのですか。

岩渕さん:整容、校内でのスマホの利用、アルバイト、バイクでの登下校の4つのテーマについて、全校生徒にアンケートを取りました。それぞれに対して「厳しくてよい」「今のままでよい」「緩めてほしい」といった解答を選んでもらいました。

会計長・熊谷颯汰さん:授業で少し時間を割いてもらってアンケートに回答してもらったので、基本的に「無回答」という回答はないはずですよね。でも全体の3割ぐらいはそういった回答があって。生徒の校則に対する関心が薄いのではないかと思っているところです。それを今後どうしたらよいのか検討しているところです。

ーーアンケートをとってみて、一つ課題が見えたということなのですね。

副会長・小野寺湊士さん:今後は、代表委員と呼ばれる各クラスの代表を呼んで話し合う場をつくり、みんなで意見を出し合うことを予定していて、その準備を進めているところです。

須藤さん:ただ、生徒会のほうは「こうしていきたい」という思いを持って話が進むのですが、代表委員の場合は考える時間が少ないためか、意見が出づらいこともあります。それが難しいです。

ーー自分たちで考えることの楽しさは、どういう時に感じていますか。

小野寺さん:「自分たちで校則を変えているのだ」という実感を持てていることです。ただ逆にそれがさっきの話にもあったように、生徒会と代表委員の間で温度差になっているので、課題だとも思っています。

また、生徒会では出なかった意見が全校生徒から出ることがあって、それが楽しいですね。出てきた意見をしっかりと吟味していきたいと考えています。

熊谷颯汰さん:「校則が変わったら、生徒がどんなふうに思うのか」などを想像することです。また、自分の学校を変えることができるという感覚を持てることが、とても楽しい。「どうなるのか」を想像することが、一番の原動力になっていると思います。

ーー今後さらに活動が深まっていくと思いますが、どんな活動にしたいですか。

熊谷颯太さん:自由と秩序といった相反する意見があり、アンケートの中では「こうしてほしい」など、正直自分本位に見える意見もあります。生徒には自由と秩序のバランスについてしっかりと考えてもらいたいなと思っています。両方があってこそ、快適な学校生活が送れると思っています。

渋谷さん:全校集会などみんなが集まる場所では意見が出にくいのが現状です。どうしたらみんなが意見を出しやすいのか、しっかりと考えていきたいです。

岩渕さん:生徒同士の連携が弱い部分があり、意見を出し合う「キャッチボール」が薄いのかもしれないと感じています。なので僕も同じく、「自分だけが」ではなく、みんなで意見を言いやすい場を作っていきたいです。

ーー生徒会のみなさんは、最初は校則に対して「どう見直していけばいいのか」と戸惑うこともあったと思いますが、アンケートなどを通して、全校生徒の意見を聞くことで得られた気づきがたくさんありますね。

熊谷:2024年度の文化祭で、初めてお笑いコンテストを開催しました。その時中心になってくれたのが、 今回インタビューに答えてくれた熊谷さんを中心とした、生徒会執行部です。私は「笑い」を学校のコアにしたいと思っています。ゲラゲラとみんなで笑い合う。そうすることで一体感が生まれるのです。今回やってみて意外だったのは、笑いの場をつくろうとすると、他の生徒も「笑う準備」をしてくれるのです。そうやって、みんなで一緒に楽しい場をつくることができる。

自分たちでルールについて考えるように、学校行事がどうすれば盛り上がるのかを自分たちで考えることも大切だと思っています。例年通りの活動もやるけれど、何か新しいこともやってみる。そういった挑戦をたくさん経験してほしいですね。

ーーそういた活動の中では、教員側の姿勢も大切ですよね。

上野:私は生徒会には2023年度から関わっています。初年度は、生徒が自分たちで活動できると思い、生徒たちに完全に任せてしまっていました。ただ、前年度踏襲のようになってしまっているので、2024年度は生徒会の生徒一人ずつに、どんなことがやりたいのか意見を聞いてみたら、それぞれにやりたいことがありました。何でも任せるのではなくて、一定程度こちらが間に入ることも大切だと気づかされました。そこから活動にも積極的に関わっていくようになり、私としても楽しくなってきましたね。生徒だけではなく、私自身が成長させてもらっているなと思っています。

熊谷:教員が成長すると、生徒は必ず成長しますよね。

林:私自身は、校則を変えていくということに全く抵抗感を持っていません。以前勤務していた学校では、女子生徒のスカート丈のチェックで、床に膝をつかせるというようなことをしていました。私もそう指導するように言われているから、従うということしかなかった。でも、時代に合うように校則は見直していかなくてはいけない。私たち教員側も考えをアップデートしていく必要がありますよね。

先ほど生徒も話していましたが、秩序と規律を常に平行になるように進めていかなくてはいけないと思います。 どちらかが上がってしまうとすごく窮屈だったり、または自由すぎると履き違えちゃうこともあると思います。そういったバランスを取るのが非常に難しいですよね。

熊谷:例えば「学校でのスマホ使用」についてどう伝えるのか、その表現方法が大切だと思います。「SNSなどでトラブルが起きたらよくないからやめておこう」という「禁止」ではなくて、「スマホではなく、学校で実際に友達と話したり、ご飯を食べたりするほうが楽しいよ」といったメッセージを届けることが大切ではないでしょうか。これは社会のルールでも同じですよね。

校則を見直していくことは、とても時間のかかることです。でも、今回生徒たちの話を聞いて、これだけ成長してくれたのかと感心しています。教員側からの仕掛けづくりって大切ですよね。そして、仕掛けたら後はじっと待つ。そういった時間を確保できるように、教員側が余裕を持って生徒と接することが大切だと思っています。

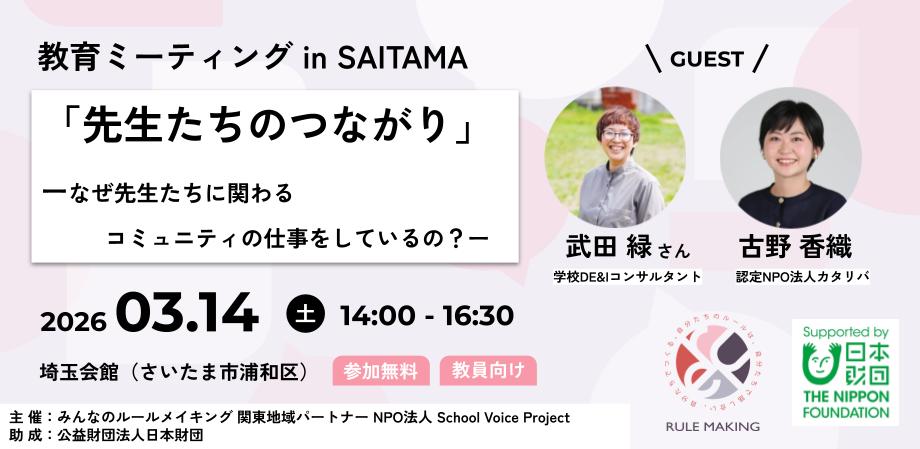

「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?

ルールメイキング・パートナーは、生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。

登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で生徒が校則をテーマに取り組んでいる学校や、生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。