- インタビュー

- 高校は社会の「門」。自分だけじゃなく他人のことも考えた校則を目指して

高校は社会の「門」。自分だけじゃなく他人のことも考えた校則を目指して

対話を通じて、児童生徒が中心となり学校の校則やルールづくりに取り組む「みんなのルールメイキング」。現在は480校以上の学校がカタリバとともに活動しています。全国では、さらに多くの学校でルールメイキングが実践され、校則見直しにとどまらない様々な場面で児童生徒が主体となった学校づくりに発展している学校もあります。

連載「児童・生徒主体の学校づくりから見えるもの」では、こうした実践の教育的意義をはじめ、教員や生徒の変化・成長を紹介していきます。また、児童生徒が参画する学校づくりの先にどんな景色があるのかを取り上げていきます。

鳥取県立米子工業高等学校では、2021年度に生徒会のメンバーが全校生徒にアンケートを実施し、スマホの利用やツーブロックの禁止が緩和されました。工業高等学校では実習装置や様々な工具などを扱う実習が多いことから、生徒の安全のために厳しく指導されることがあります。米子工業高等学校ではこういった側面を大切にしながらも、緩やかな見直しに取り組んでいます。活動に取り組む生徒会長の青戸太我さん(以下、青戸)に、詳しくお話を伺いました。

鳥取県立米子工業高等学校 生徒会長 3年

青戸 太我

2024年度の生徒会長。生徒会執行部のメンバーと話し合いながら、校則見直し活動に取り組んでいる。生徒同士の横の繋がりだけではなく、縦の繋がりも大切にした学校を目指している。

ーー貴校ではどのような見直し活動に取り組んでいらっしゃいますか。

青戸:以前の生徒会執行部が実施した全校生徒へのアンケートでは、頭髪検査が厳しい、めんどくさいというような意見が多くありました。また、私服登校を希望するような声も寄せられました。

例えば、今の校則では髪が長すぎるとだめなんです。工業高校なので、実習装置やさまざまな工具を使用します。そのため、髪が長く目にかかっていると事故につながることも考えられ、「学習活動や安全衛生活動の妨げとならない長さにする」と定められています。髪の長さに関する校則は厳しいと感じており、これは工業高校ならではの厳しさだと思っています。

そのため、生徒からは「校則が厳しすぎるのでもう少し緩めてほしい」というような意見が出ています。このような意見を集約して、2023年度に生徒会執行部だった先輩たちが、先生たちに制服着用についての見直しの要望書を提出し、今も検討してもらっています。

それ以外にも、校則ではスマホなどのICT端末の使用は「原則使用不可」でした。先輩たちが、以前ICT端末の使用ルールについてアンケートをとったところ、改定してほしいという意見が全体の43%を占めていて、「今のままでいい」と回答したした人の約2・5倍ありました。その中でも、「校内でICT端末の利用が認められていないため、授業で分からなかったところを調べられない」などの意見がありました。こういった回答を基に、2021年度に先生たちに要望を出して、一部の条件を認めた形で、現在では校内での使用が許可されるようになっています。

スマホの使用については、長時間の使用によるスマホ依存やSNSへの投稿など、引き続き考えていかなければならないことはたくさんあります。みんながルールを守り、楽しく学校生活を送っていってほしいです。でも、生徒としてはもっと自由にスマホを使用したいというのが本音です。

ーー一度先輩方が見直した校則も、今の皆さんにとっては合わないことがあり、もっと使えるようにしたいという気持ちがあるんですね。

青戸:はい。担任の先生にも提案するなどしていますが、現状では難しいところがあります。生徒会執行部の中では、スマホを使ってもトラブルなどが起きない方法を話し合っています。ただ自由に使うというだけではなく、もっとみんなが気持ち良く使える方法は何だろうと。そこを目指しています。執行部の中では、僕たちの意見に対して後輩たちがもっと意見を突っ込んでくれ、さらに良い意見が生まれるというようになっています。

その他、僕たちの中では、始業式や終業式などの式典でのオンライン化について考えているところです。今は、生徒たち一人一人がタブレットを持っているので、さまざまなことでのオンライン化が飛躍的に向上しています。感染症対策、熱中症対策、寒さなどの観点からも、式典のために毎回体育館に行かずとも教室で行うほうが生徒のためにもなるのではと思っています。こういった要望を、今後校長先生に提出する予定です。

ーー先ほど、工業高校ならではの校則の厳しさというお話がありましたが、青戸さんが考える「工業高校の生徒」として大切にしていきたいルールには、どんなものがありますか。

青戸:「整理、整頓、清掃、清潔、しつけ」という企業や専門高校などで意識されている「5S」の取り組みがあり、これは大切にしていきたいと思っています。高校卒業後に就職する生徒も多いので、例えば、働く上で机の上がきちんと整理整頓された状態がよいと思っています。そういったことを意識しながら学校生活を送ることが大切ではないでしょうか。

僕の中で例えるとするならば、高校での校則は「門」だと思っています。 その門を通ると、社会のルールがいっぱいあるんですね。そういった基礎を知る過程に、今はいると思っています。

ーーこれから生徒会としてどんな学校にしていきたいですか。

青戸:生徒同士の横のつながりだけではなく、縦のつながりも大切にして、学校中が一致団結できるようにしていきたいと思っています。中学のときにそのような決まりがあって、すべての学年が仲が良かったので、この学校でもそれが実践できたら良いなと思っています。

ーーそういったことも生徒たちで考えているんですね。

青戸:2024年度は「身近なルールづくり」という観点で、権利や自由について勉強できる機会をつくりたいと思い、弁護士の先生を招き、生徒会執行部を対象とした出前授業も実施しました。

弁護士の先生からは、近所づきあいを例にしたお話があって。例えば、Aさんが学校で勉強したいけれど、吹奏楽部が練習をしていて集中できない。今度は家でやろうと思ったけれど、隣の部屋からうるさいと苦情を言われ、こちらでも集中できない。そのときに、吹奏楽部とどういうふうに関わっていくべきかというお話でした。自分だけじゃなくて、相手のことも考えて関係をつくっていくことが大切なんだと気づかされ、そういった関わり方を学校でもしていきたいなと思っています。

ーー生徒会に入って校則やルールを考えるなかで、「自分自身が成長した」「考え方が変わった」と思う部分はありますか。

青戸:これまでは校則やルールがあることで、自分自身が「不自由だ」「もっと自由でいいんじゃないか」と考えがちでしたが、自分のことばかりではなく、相手のことをまずは考えていかなくてはならない。そんなふうな捉え方に変わったと思います。

ーー他の生徒には、「校則」についてどのように考えてもらいたいでしょうか。

青戸:以前、全校生徒にアンケートを取った際、全校生徒の約98%が「校則は必要だと思う」と回答しました。その理由として、「社会に出るともっと厳しいルールがある。学生のうちにある程度のマナーは身に付けておきたい。法律があるように学校のルールは守りたい。生徒や先生が安全かつ安心して学校生活を送るため」など、自分自身を守るために最低限のルールは必要との考えや、将来を意識した回答が多くみられました。

このことを踏まえて他の生徒にも考えてほしいことは、安全安心で楽しい学校にしていくために校則を利用してほしいということです。生徒にとっての自由のみを訴えるのではなく、今の社会の状況と比べて「何か違和感がある」といった思いや、「これはブラック校則ではない」といった気づきにも着目して考えていってほしいと思っています。

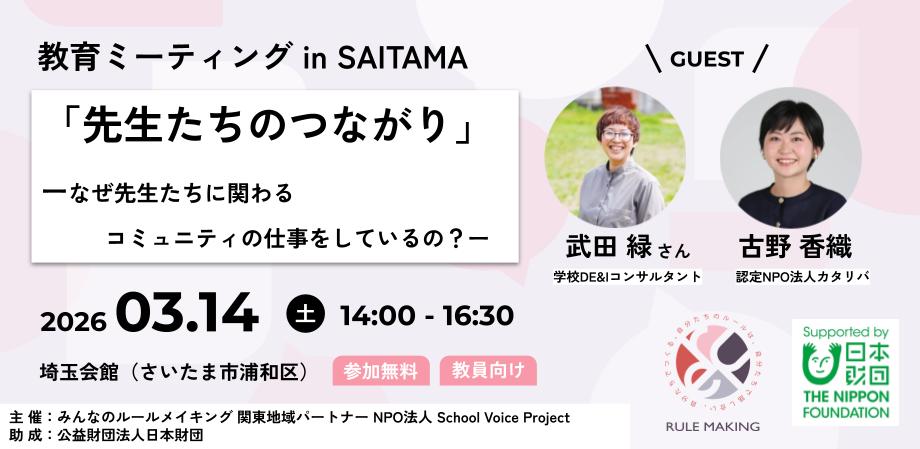

「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?

ルールメイキング・パートナーは、生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。

登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で生徒が校則をテーマに取り組んでいる学校や、生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。