- インタビュー

- 変えられなかった校則。前年度の反省を生かし、重視したのは生徒と教員の対話

変えられなかった校則。前年度の反省を生かし、重視したのは生徒と教員の対話

対話を通じて、児童生徒が中心となり学校の校則やルールづくりに取り組む「みんなのルールメイキング」。現在は500校以上の学校がカタリバとともに活動しています。全国では、さらに多くの学校でルールメイキングが実践され、校則見直しにとどまらない様々な場面で児童生徒が主体となった学校づくりに発展している学校もあります。

連載「児童・生徒主体の学校づくりから見えるもの」では、こうした実践の教育的意義をはじめ、教員や生徒の変化・成長を紹介していきます。また、児童生徒が参画する学校づくりの先にどんな景色があるのかを取り上げていきます。

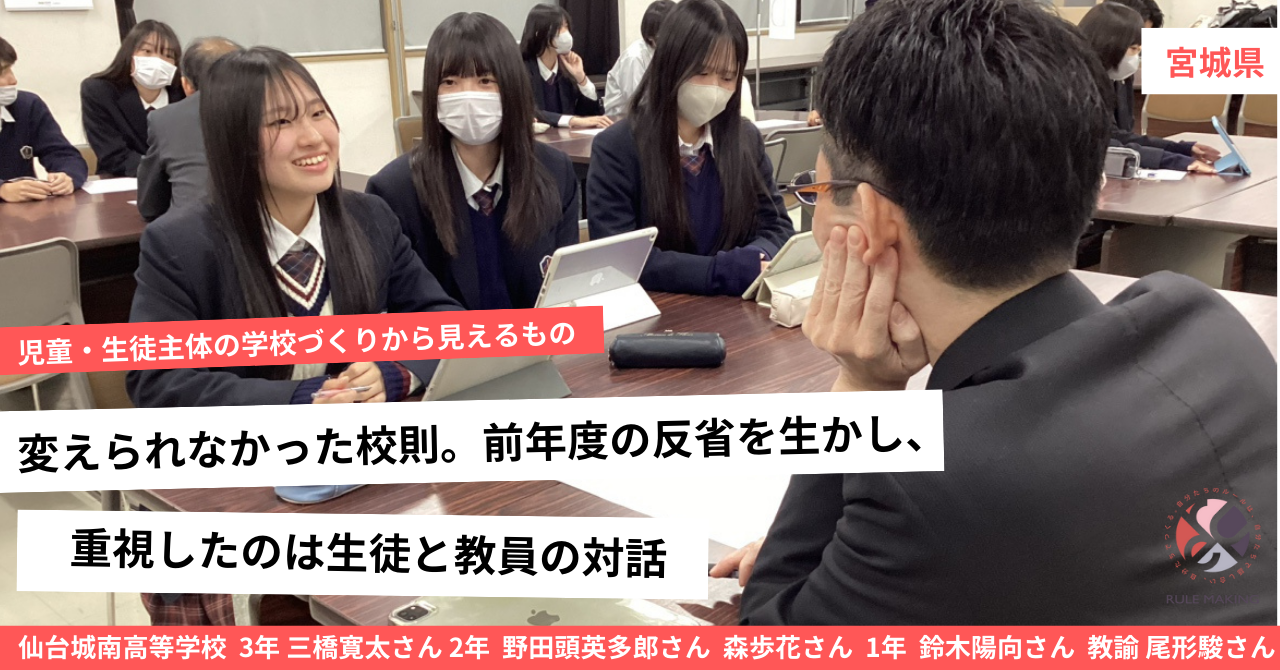

仙台城南高等学校では生徒会が中心になって2022年度に校則の見直しに取り組みましたが、教員側の理解を得ることができず、実現しなかったといいます。その反省を生かし、2023年度には教員と生徒が話し合うプロセスに重点を置き、1年間のスケジュールを逆算して活動したことで、2024年度の生徒手帳に改正された校則の記載文を反映させることができました。そして、新しい生徒会にもその活動が引き継がれています。活動を中心にになった2023年度の生徒会長の三橋寛太さん(以下、三橋)、2024年度の生徒会長の野田頭英多郎さん(以下、野田頭)、副会長の森歩花さん(以下、森)、副会長の鈴木陽向さん(以下、鈴木)、そして生徒会顧問である教員の尾形駿さん(以下、尾形)にお話を伺いました。

※所属校、肩書はインタビュー当時のものです。

仙台城南高等学校 3年

三橋 寛太

2023年度の第10期生徒会長。生徒と教員の対話を大切にし、ルールメイキング活動に取り組む。生徒や教員にアンケートを実施し、5項目の校則見直しに取り組んだ。

仙台城南高等学校 2年

野田頭 英多郎

2024年度の第11期生徒会長。前の生徒会での取り組みを引き継ぎ、2025年度の夏からポロシャツの着用を目指している。全校生徒を巻き込んだルールメイキングに取り組む。

仙台城南高等学校 2年

森 歩花

2024年度の第11期生徒会副会長。前の生徒会での取り組みを引き継ぎ、2025年度の夏からポロシャツの着用を目指している。全校生徒を巻き込んだルールメイキングに取り組む。

仙台城南高等学校 1年

鈴木 陽向

2024年度の第11期生徒会副会長。前の生徒会での取り組みを引き継ぎ、2025年度の夏からポロシャツの着用を目指している。全校生徒を巻き込んだルールメイキングに取り組む。

仙台城南高等学校 教諭

尾形 駿

2018年度に仙台城南高等学校に着任。生徒会の顧問を務める。生徒と他の教員の「橋渡し役」として、生徒たち主体のルールメイキング活動を支える。

ーー貴校では、どのようなきっかけでルールメイキング活動に取り組み始めたのでしょうか。

三橋:私は第10期生徒会長を務めていたのですが、第8期生徒会のときに校則を改正しようという動きがありました。金曜日のロングホームルームの時間にクラスディスカッションの機会を設けて、校則改正に取り組んでいました。当時はジャージ登校を認めてもらおうとしていたのですが、先生方の賛同を得ることができず、結局その年に改正することはできませんでした。

私が生徒会長になった2023年度に、前年度に改正できなかった反省点から、生徒と先生方がしっかりと校則について話し合う場が必要だと感じていました。そういったプロセスを大切にしようと決め、生徒会中心に校則改正に取り組んでいきました。

ーー具体的には先生方とどのような話し合いを進めたのでしょうか。

三橋:先生方に放課後などにお時間をつくっていただき、計4回話し合いをする機会を設けました。その中で、今の校則がある理由、そしてなぜ今改正する必要性があるのかを生徒会から発表し、先生方から何度も意見をいただきました。他校の校則とも比較した上で、どういった記載文を校則に盛り込むかも考えていきました。最後に生徒総会で発表し、2024年度から一部が改正されています。

ーー他校の校則と比較してみて、自分たちの学校の校則をどのように感じましたか。

三橋:昭和につくられた校則でもあり、現在の生徒の価値観に合った記載の仕方になっていない、校則の内容が生徒に十分に周知できていないといった課題を感じました。そこで、時代に合った、生徒に伝わるより丁寧な記載にしようということになりました。例えば男女共通の頭髪等の規定部分では「眉毛を加工しない」という記載がありましたが、今の価値観と照らし合わせると違和感がありました。今は美容室に行ったら整えられることもありますし、身だしなみとして必要だと思うので、こういった記載はなくすことにしました。

ーー今の皆さんには合わない校則があることが分かったのですね。野田頭さんや森さん、鈴木さんが生徒会に入られた時には、本格的に動き始めていたのでしょうか。

野田頭:はい。最初は、校則を変えるという視点は私の中にはありませんでした。「決められたものだから」という固定概念を持っていたので。生徒会でルールメイキングをやることになった時に、「古めかしいものは今の時代に合わせて新しくしていく」という視点があったのかと驚きました。「原点に返る」というか、校則について改めて考えられる良い機会だと思いましたね。実際に今ある校則を確認すると、「これはいらないんじゃないかな」「逆にこの校則はちょっと緩すぎるよね」といった課題が見えてきました。先々代の生徒会から続いてきた活動だったので、特に思い入れがあり、力を入れてきました。

森:私も同じく、そこまで校則に疑問を抱いたことはなく、疑問を抱いていたとしてもそれを変えようと行動に移すことまでは考えたことがありませんでした。前の生徒会長だった三橋さんを中心にルールメイキングに取り組んでいたけれど、正直「本当に変えられるの?」と疑問に思っていました。

野田頭:校則とは誰が決めているのか、どうのようにして決まっているのかというエピソードは、今の生徒は分からないものもありますよね。それを見直していくこと自体、どうやってやるの?どこから声を上げていけばいいの?と不安なことが多かったです。

鈴木:私の通っていた中学校では、校則改正をするべく生徒会が動いていたという記憶があります。ただ、高校に入ってから今度は自分がそれを考える立場になるとは思っていませんでした。そのため話し合いをたくさん重ねて、自分自身が校則改正に参加していることが新鮮でした。

ーー実際の活動の中で、工夫された点はありますか。

三橋:Googleフォームを用いて全校生徒や先生にアンケートをとりました。また、先生方に説明するときはパワーポイントなども用いて、できるだけ具体的に言語化していきました。必ず年度内にこの活動を完結させ、2024年度の生徒手帳には改正した記載文を載せることを目標にしていました。そのため、より詳しくプロセスを考え、細かく決めたフローチャートをもとに活動していきました。フローチャートに沿ってうまく進んでいないことがあった場合は、じゃあ次にどう進めていくか、といったことを考えました。活動を通して、主に課題解決のプロセスについて学ぶことができました。

ーー特に教員に対して自分の意見を述べることは、最初は簡単なことではない時もあると思います。皆さんは、ハードルを感じることはなかったでしょうか。

三橋:私は学校は民主主義の場であると思っているので、生徒の意見が一つ一つ大事ですよね。そして、それを集めて反映していくのが生徒会という組織だと思っています。先生方と協働しながら、私たちがより良い学校生活を送れるようにしたいという思いで話し合いを進めてきました。こういった活動を認めてくれる校長先生や他の先生方がいらっしゃって、一緒に協力して活動できているので感謝しています。

野田頭:仲の良い先生であれば話をするハードルは低いですが、やはり関わりの少ない先生だと難しかったです。それでも、先生と先生の壁を無くしていけるのが生徒会という立場だと考えていたので、ここで私たちが「怖いから」などといった理由で先生と距離をとっていては、進まないと思っていました。

今回先生にもアンケートにご協力いただきましたが、逆にそれをやらず、「生徒の意見はこうです。だから変えたいです」と言っていたら、絶対に成功しなかったと思っています。双方の意見をしっかりと取り入れることが大切だと気づきました。

森:私も先生と話すことへの抵抗や不安は少しありました。でも、先生方のほうが積極的に話を聞いてくださったり、逆に意見を伝えてくださったりしたので、抵抗感が徐々に減りました。

鈴木:私も1年生なのではじめて話す先生も多く、最初は積極的に先生たちに対して意見を言うことができませんでした。でも、先生たちからたくさん意見をいたただくことで、少しずつ話し合いができるようになり、自分にとってよい経験になりました。

——他の学校ではアンケートを実施すると、未回答の人が多くなってしまうこともあると聞きますが、貴校ではどうだったでしょうか。

森:項目ごとに「賛成」か「反対」か、「はい」か「いいえ」で答えるような形にしました。最後には自由記述の欄も作っていますが、選択肢を与えるようなアンケートをつくったので、みんなも答えやすかったのかもしれません。

野田頭:最初に校則一覧を載せて、「こんな校則があり、こういったことは禁止されています。これに対して賛成ですか、反対ですか」といった質問をしました。その理由を聞いた上で、「どう変えていきたいのか?」というように段階を踏んだ聞き方にしたんです。生徒側の校則に対する理解度も深めつつ、自分たちの意見も言える形にしたんです。

——こういった生徒の活動を先生はどうお感じになっていましたか。

尾形:活動が始まった当初を振り返ると、実は生徒会の顧問として、ルールメイキングは気が進まなかったのですよね(笑)やはり意見を通そうとしても、通らないという経験が何回もあり、正直衝突に近い状況の時もありました。それでも生徒の熱量が高く、私も動かされていたのですが、進めていく中でこちらが学ばせてもらうことがたくさんありました。先ほどプロセスの話が出ていましたが、1年間の中でどこで話し合いをし、どのようにして生徒総会に持っていくかというのを全て逆算し、プロセスを自分たちなりに考えていたんですね。

また、教員側に理解いただけた理由の一つとしては、校則改正を目的にしなかったというところがあります。ルールメイキングの場を作ることによって、教員と生徒が一体となって学校の現状を考えるために行いますということを強調して伝えました。そうすることで、生徒たちが主体的に物事を考える力をつけることが目的となりますよね。

私自身は、生徒たちが考えていることを形にできるよう、他の教員の方との「橋渡し役」という立ち位置になっていたように思います。「生徒たちが考えたことです」と強調して伝えていくと、多くの教員の方が理解してくださいました。

ーールールメイキングを通して、生徒の皆さんの変化をお感じになることはありましたか。

尾形:生徒会の中で、計画性を持って主体的に動ける力が身に付き、それが当たり前になったと言えるかもしれません。また生徒会の活動を受けて、学校全体がそういった空気感になっているように思います。自分で物事を考え主体的に解決していく力を、全校生徒に生徒会が見本として示せているのかもしれません。

ーー生徒さんたちはルールメイキングを通して感じたご自身の変化や、これからやってみたいことはありますか。

三橋:ルールメイキング活動でやってきたことを、自分の経験として誇りに思っています。大学進学後も自分からアクションを起こして、地域や社会に貢献していける人になりたいです。これからの生徒会には、さらにより良い学校生活を生徒が送っていけるように、しっかりと生徒の意見を反映していく組織になってほしいですね。

鈴木:まだ取り入れられていない生徒の意見もあるので、そういった意見をきちんと反映できる生徒会にしていきたいです。私自身はもともと自分の意見を否定されるのが怖くて、自分の考えを言うことに苦手意識を持っていました。でも活動を通して、少しずつ自分が思ってることを言えるようになってきたように思います。

森:自分たちの力で、大きな変化をもたらすことができるということが実感できました。学校生活の中で他にも課題はたくさんあると思うので、自分たちでどう変えていけるのか考え、行動に移していけたらいいなと思っています。

野田頭:現生徒会では、来年度の夏には制服としてポロシャツを着用できるようにしたいと考え、企業の方とも連携して進めています。ルールメイキング活動を生徒会として取り組んでいくことも大切ですが、私たちがやりたいと思う気持ちだけでは学校を動かすことはできないと思っています。私たちの思いを伝えることで、他の生徒もやる気になり、全校生徒一丸となって一つの目標に向かっていけるようにしたいです。

「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?

ルールメイキング・パートナーは、生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。

登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で生徒が校則をテーマに取り組んでいる学校や、生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。