- インタビュー

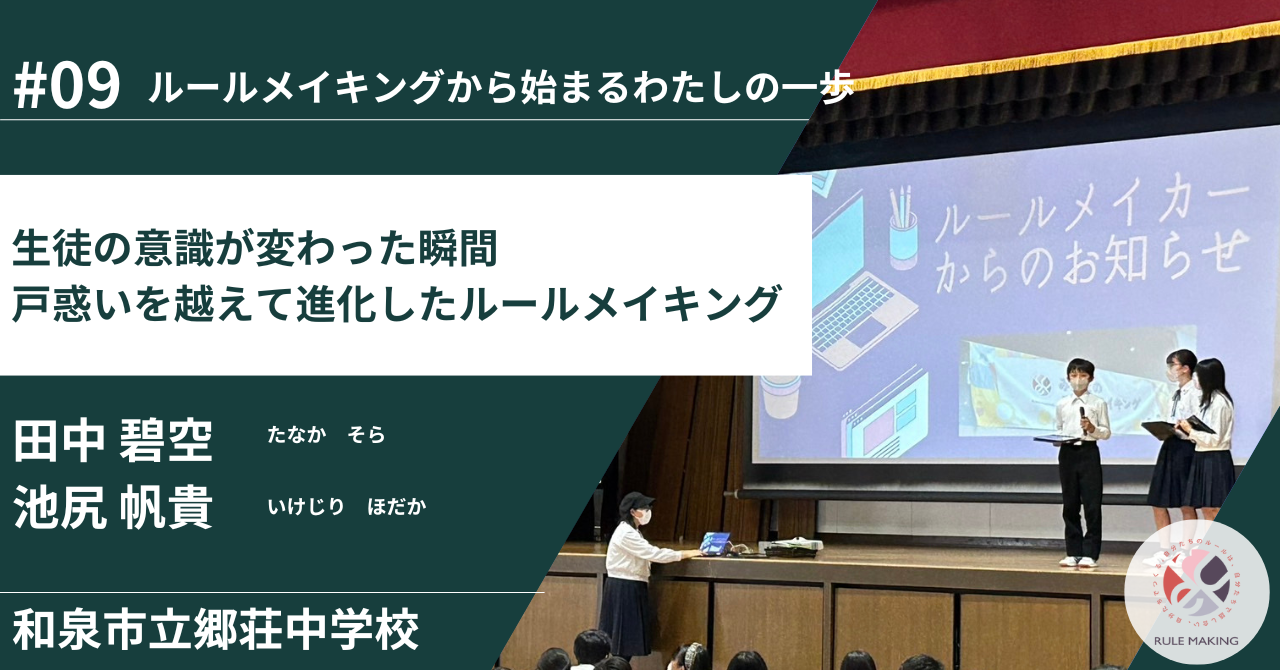

- 生徒の意識が変わった瞬間 戸惑いを越えて進化したルールメイキング

生徒の意識が変わった瞬間 戸惑いを越えて進化したルールメイキング

ルールメイキングは、生徒が中心となり教員など学校の関係者と対話しながら校則・ルールを見直していく取り組みです。「校則・ルールが変わる」という結果だけではなく、立場や意見の異なる違う人との対話を通じて納得解をつくるプロセスを大切にしています。

連載企画【ルールメイキングから始まるわたしの一歩】では、ルールメイキングやそのイベントに関わった生徒や卒業生、教員から思いを聞くことで、ルールメイキング活動の先にあるものを考えていきます。

今回お話を聞いたのは…

和泉市立郷荘中学校/3年生

田中碧空さん

ルールメイキング・サミット2023に参加。

現在は生徒会と有志の生徒から成るルールメイキング委員会でルールメイキング活動を進めている。

和泉市立郷荘中学校/教諭

池尻帆貴さん

ルールメイキング活動の担当教員。ルールメイキング・サミット2023・2024に参加。

自主的ではなかった活動の始まり ルールを見直すことで、生徒のできることが広がる可能性

ーールールメイキングの活動を始めたきっかけを教えてください。

池尻)同僚の先生がルールメイキングプロジェクトについて本を読んで知って、管理職と相談した結果、学校全体でルールメイキングに取り組むことになりました。私自身は生徒会の担当をしていたので、所属する生徒たちと一緒に活動を始めることになりました。

その中にいたのが田中さんで「生徒会に入っているから」という理由で、半ば強制的ではありますが、校則の見直しを一緒にしてもらうことになりました。

田中)最初、先生からルールメイキングの活動を始めると言われた時は正直「なにそれ?」「そんな活動も生徒会がするの?」と思いました。ルールメイキングのことがよく分かっていない中で「特に変えたい校則はないのに、何をしたらいいの?」と思っていましたね。

ーー具体的にはどんな活動をしてきましたか。

田中)生徒にアンケートをとったり、職員会議で提案したりすることがメインの活動で、具体的には髪型に関するルールメイキングをしてきました。髪型に関する意見は以前から寄せられていましたし、ルールメイキングの活動をするメンバーで話をしたときにも、髪型の校則に関心がある人が多かったので、ルールメイキングの対象として選ぶことにしました。

元々の校則では「必要のない染色や脱色、パーマを行わない」とされていましたが「縮毛矯正もパーマなのではないか」「不必要が人によって違うんじゃないか」という話になり、今年度は校則の試行期間として「TPOに応じて各自が判断する」という文言が入っています。

ルールメイキングの活動当初は自主的ではないスタートだったので、数ヶ月は「なんで活動をやってるんだろう」と思っていましたが、途中からは「このルールをOKにできたら、いろんな人がやりたいことをできるかも」と思うようになり、少し前向きに考えながら、活動するようになりました。

池尻)ルールメイキングに関わる本校の教員がまず大事にしていたのは、「生徒主体で活動を進める」ことでした。しかし、今まで校則やルールについて教師が管理する場面が多かったので、生徒たちに任せることに最初は抵抗がありました。それでも生徒たちの姿を見てみようということで、生徒主体で活動を始めることに。最初は生徒会を中心に、勝手に集められて、教室で話し合って、時間を取られて…というネガティブな雰囲気で進んでいましたが、途中からは生徒たちが前向きに自ら進んでいく姿がすごく見られるようになりました。

生徒と教員が同じ目線で話す重要性 「守る」「守らせる」という枠組みを取り払う

ルールメイキング・サミットは、認定NPOカタリバ「みんなのルールメイキング」が主催するイベントです。全国で校則見直しやルールメイキングに取り組む中高生100人が一堂に会し、地域や学年を超えたルールメイキングの仲間や社会で活躍するルールメイカーと出会い、対話し、学びを深め、発信する機会となっています。

ーーサミットに参加したきっかけも教えてください。

池尻)校内でルールメイキングの活動をしていく中で、方向性が合っているのかや、教員自身と生徒の関わり方で悩む部分がありました。他校の実践を聞いたり、他の先生方と思いを共有したりしたいと思い、参加することにしました。

田中)先生からサミットを紹介された時は「そんなイベントがあるんだ」と思いました。と同時に、直前に他校のルールメイカーと関わったこともあり、ルールメイキングを私達よりも先にやってきた学校と「こんなルールがあったらいい」「こんなことで困りそうなんだけど、どうしたらいいかな」という話し合いをしていたので「また同じような経験ができるのであればいいかもしれない」と思いました。

とはいえ、そのときのモチベーションは今が100だとすると20ぐらいだったと思います(笑)。まだ誰かのためとかではなく「先生に言われてやる必要があるから、やろうか」くらいの気持ちでしたね(笑)。

ーー実際にサミットに参加して感じたことも教えてください。

田中)サミットに来ている生徒は、前向きに活動をやっていたり、自主的にやっていたりする人が多かったです。その人たちからは、自分たちの学校でもできそうな事例をたくさん聞けたので、よかったなと思いました。

ーー先生はサミットに参加している田中さんを見てどのように感じましたか。

池尻)全国から年上の高校生も含めた参加者が集まるので、萎縮してしまうかなと思っていましたが、自分の実践や困り事、思いを自分の言葉で共有できていたので、成長をすごく感じました。

ーー先生ご自身がサミットで感じたこともお聞かせください。

池尻)校則について考えていく中で他の先生たちと「なぜ、その校則があるのか」という校則の意義について対話していく必要があり、どのように伝えたらいいのか分かりませんでした。加えて、責任を自分1人で抱え込んでしまうとしんどいので、どんな思いを持った先生がどのように活動しているのかをサミットで知れたことは嬉しかったですね。

具体的には、生徒と教師が同じ目線で話す重要性を学びました。教師がルールを守らせる側で、生徒は守る側という枠組みは不要で、全員が共通の目標に向かって協力し合うことが大切だと感じました。校則に関してお互い感じているモヤモヤした気持ちを話し合う場を作り、教員同士や生徒と同じ目線で対話することで、より良いコミュニケーションが生まれることを実感しました。

生徒同士の温度差を埋めていくために 試行錯誤しながら進めてきた取り組み

ーーサミット後にはどのようにルールメイキングを進めてきましたか。

田中)サミット前は、先生たちに集められたときだけ話し合いが行われ、まとまらないと次回に持ち越しという感じでした。しかし、サミット後はみんなでしっかり決めたいという意欲が高まり、積極的に話し合う前向きな雰囲気が生まれました。私たちの学校では生徒会と有志の生徒で活動をしていますが、生徒会側はルールメイキングの活動以外でも集まるタイミングがあります。その場にいなくても、のちのち見たら内容がわかるようにパソコン端末を使って記録を残すようにしていました。

池尻)他校の実践を聞いて、実際に行ったこととして校則に関する意見を集めるために廊下に意見を募る紙を貼り、そこにシールを貼ってみんながどのように感じているのか投票する形式やGoogleフォームを使う方法を取り入れました。一方で、人同士の対話に関しては、相手の考えや動きたい意図を理解しながら一緒に深めていく必要があるので、その部分には難しさを感じました。

ーールールメイカーと他の生徒の間にルールメイキングへの関心の差はありますか。

池尻)元々温度差はすごくあって、直近の1年間はその差を埋めるために教員ではなくルールメイカー自身が考え、他の生徒に思いを伝える場を作るようにしてきました。まだ温度差は完全に解消できていませんが、ルールメイカーが各クラスでルールに関する授業を行ったり、全校集会で新しいルールメイカーを募集したりと、意欲的に活動を進めてくれたように感じます。

田中)私自身は「架空の学校の校則を作る」という授業をさせてもらい、ルールメイカー以外の生徒たちに対して、ルールがある背景や、ルールを作る上で大切にしたい観点を説明しました。授業を通して少しずつありますが、他の生徒もルールメイキングに興味を持ち始めてくれたように感じました。

あえて考えの違う教員に話を聞き、そして自分の意見を素直に伝える

ーー活動をする中で生徒と先生の関係性に変化はありましたか。

田中)先生に言われてルールメイキングを始めた最初の頃は「先生が言っていることの方が正しい」と思っていました。しかし、ルールメイキングの活動で他校の生徒と話をする中で、私たちの学校の先生は、ちゃんと生徒に目線を合わせようとしてくれていることに気づかされ、自分たちもなるべく素直に意見を言ったほうがよいと思うようになりました。それから、考えが全く違う先生に会いに行って話す機会も増えたので、どうしたら自分たちが思っていることがしっかりと伝わるか考える力もつきました。

池尻)生徒自身が反対の意見を持つ先生に話を聞きに行くことはかなり勇気のいることだったと思いますが、しっかりとコミュニケーションをとって、新たな案を一緒に作り上げることができていたので、貴重な経験だったのではないかと感じます。私自身は活動をきっかけに、生徒たちとの接し方が変わったように感じます。

例えば、普段の学校生活の場で生徒が困っている時に、すぐに答えを教えるのではなく、どのようにすれば解決できるかをともに考え、生徒自らが判断できるように、また行動するように関わっていくことを心がけています。

また、ルールメイキングの活動も最初は教師が管理しがちでしたが、基本的には生徒たちに任せて、道がそれたときだけそっとサポートすることが大切だと思うようになりましたね。

ーールールメイキングの活動を通して生徒が成長されたと感じる部分を教えてください。

池尻)全校集会で話すことや他校の生徒会との交流を通じて、発信力が大きく成長したと思います。また、発信するためには傾聴力も必要になるので、相手の意見を否定せず、同じ目線で対話する姿勢がより一層成長したように感じます。

ーーこれからルールメイキングに取り組む生徒や先生に一言どうぞ。

田中)ルールメイキングをしていると難しいと感じる場面もあるかもしれませんが、ルールが変わって、周りの人が喜んでいる姿を見たら、やってよかったなと思えるようになると思います。先は長いかもしれませんし、もしかしたら自分が活動しているタイミングでルールが変わらないこともあるかもしれません。それでもやったからこそ得られる学びがあるので、前向きに取り組んでいくことが大切ではないでしょうか。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。