- インタビュー

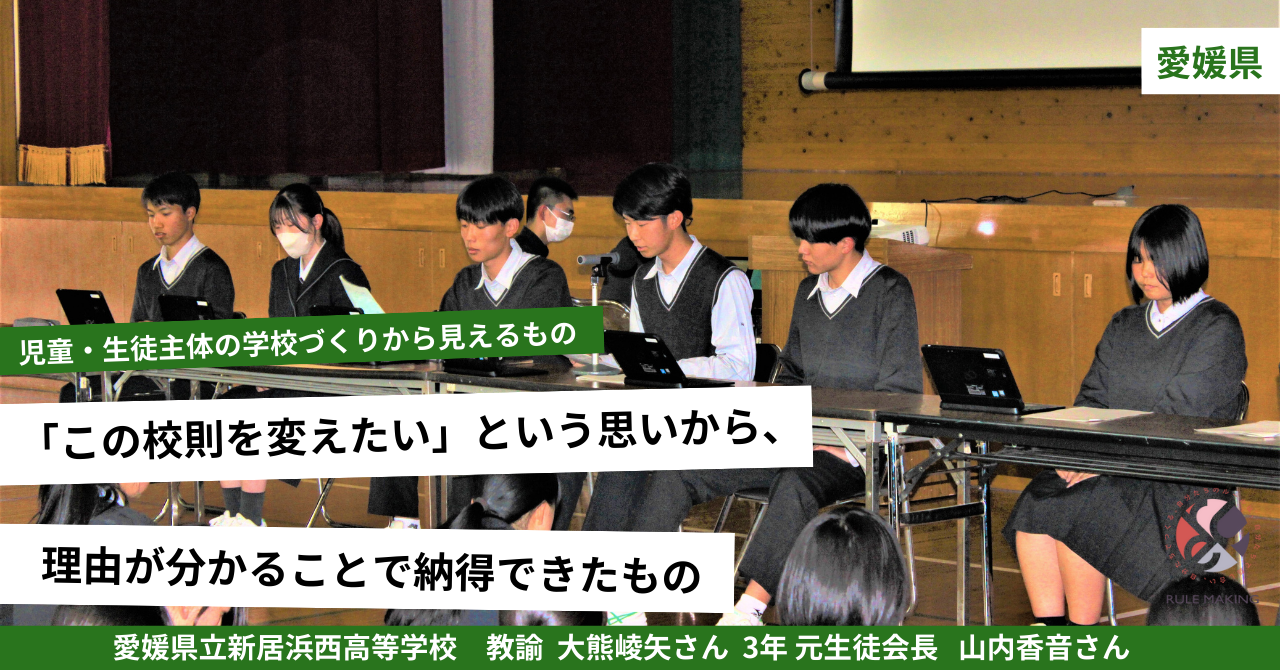

- 「この校則を変えたい」という思いから、理由が分かることで納得できたもの

「この校則を変えたい」という思いから、理由が分かることで納得できたもの

対話を通じて、児童生徒が中心となり学校の校則やルールづくりなどに取り組む「みんなのルールメイキング」。現在では、全国500校以上の学校がカタリバとともに活動しています。近年は校則見直しにとどまらない様々な場面で、児童生徒が主体となった学校づくりに発展している学校もあります。

連載「児童・生徒主体の学校づくりから見えるもの」では、こうした実践の教育的意義をはじめ、教員や生徒の変化・成長を紹介していきます。また、児童生徒が参画する学校づくりの先にどんな景色があるのかを取り上げていきます。

2021年度から生徒会が中心となって校則見直しなどのルールメイキング活動に取り組んでいる愛媛県立新居浜西高等学校。毎年4月に開かれる生徒総会の場を活用して、生徒たちの要望を出し合い、継続的に活動しています。2024年度に生徒会長だった3年の山内香音さんは、「制服を着用しての帰宅」を見直し、「部活動の服装での帰宅」に取り組みますが、教員や保護者の意見を聞いたことで、今ある校則の理由が分かったと言います。「理由が分からないと、ルールを変えたいという生徒の一方的な要求になってしまう。だからこそ、理由をオープンにすることが大切だと思います」と話す山内さん。生徒会担当の教諭大熊崚矢さんにも同席いただき、詳しくお話を伺いました。

ーー山内さんは前年度の生徒会長でしたね。貴校では生徒会が中心となってルールメイキング活動に取り組んでいるのでしょうか。

山内香音さん(以下、山内):私たちの学校では基本的に年1回、生徒総会が開かれ、全校生徒が集まる場が設けられています。そこで校則改定の案を提示し、全校生徒から意見を出してもらう形を取っているため、その改定案を生徒会が中心となって話し合ってきました。

ーー入学したときにはすでにルールメイキング活動が貴校で始まっていた状態だったのですね。

山内:はい。1年生の時入学してすぐに行われた生徒総会の場で、生徒会が中心になって校則改定に取り組んでいる姿をみて、興味を持ち、私自身も生徒会長になったという経緯があります。私自身は、小学校の頃から、「ルールは守るもの」というイメージを持って生活してきたので、ルール自体に違和感を持ったことがほとんどなかったんです。その生徒総会で先輩たちが議案を出しているのを見て、「こういうふうに声をあげる方法があるんだ」ということを知って、自分も取り組みたくなりました。

ーーこういった活動が1年で終わる学校もあるなかで、継続的な見直しができている背景には何があるのでしょうか。

大熊崚矢さん(以下、大熊):今の話のように、本校は毎年4月に生徒総会が開かれ、生徒からの要望を話し合う場が毎年用意されているので、継続しやすい環境にあったというのは1つ理由として挙げられることだと思います。今の時代の流れから、変えていく必要性がある部分もあると思いますが、生徒総会の場での生徒の発言によって、教員も新しく気が付かされることが多々あります。

生徒が意見として挙げてくれたことで、例えば、もともと1日開催だった文化祭を2日開催にしたいという意見が通りました。他にも、「置き勉」が禁止されていましたが、荷物が10キロを超えることもあり、体への負担や自転車通学での事故を考慮して許可されました。

ーーなるほど。山内さんが生徒会長の時には、実際にはどんな活動をされていたのでしょうか。

山内:私が生徒会長をしていた時は、3つ議案を出しました。本校は規定により、部活動の服で下校してはいけないということになっていて、制服で帰宅する必要があります。それに対して見直したいという要望がたくさん出ていたので、生徒のみんなに話し合ってもらいました。

この点は、私自身も生徒会長に立候補する際の公約として掲げました。電車通学をするなかで、近隣校の生徒が部活動の服装で帰っているのを見て、同じ学校の友人に、なぜ自分の学校は制服通学をする必要があるのかを聞いてみたところ、「分からないけど、規定だから従わなくてはいけない」との答えが返ってきました。それを受けて、改めて全校生徒で考える機会をつくりたいと、公約に掲げることにしました。また、ローファー着用、遠足の行先についても見直しを提案しました。

ーー実際にルールメイキング活動を通して得た気づきや、工夫した点はありましたか。

山内:私たち生徒の側から見ると、部活動の服装での帰宅はメリットが大きいですが、保護者や先生方から見たときに、私たちの安全を守るために制服での下校という規定があることが分かりました。私たちは「面倒くさいから校則を変えたい」という単純な理由だけになっていたので、様々な側面を考慮して判断するという点が大変でしたね。先生も私たちも「みんなが過ごしやすい学校をつくる」というところで共通はしているのですが、それが具体的な話になると、いろんな考えがあるからこそ、話を進めていくことが難しかったです。

実際に、私たちが生徒課の担当の先生方に話を聞きに行ったときに、「制服で帰ることで、何か事件が発生したときに、制服を見て新居浜西高生だということが分かればすぐに対応ができる」と話していて、納得しました。そのため、制服での帰宅に関しては、従来通りのルールを維持することになりました。(インタビュー実施時)

※後日、市内の高校で統一して、体操服などでの下校を認めるよう、現在は規定が変更されました。

最初は「この校則はおかしい」「この校則を変えたい」といった気持ちが強かったのですが、先生たちの話を聞いてみると、自分たちにはなかった視点が見えてきて、納得できるところに落ち着きました。やはり丁寧な理由の説明がないと、「ルールを変えたい」という生徒からの一方的な思いになってしまいますよね。だから、情報をオープンにしていく必要性を、活動を通して強く感じたところです。

ーー他の生徒さんからはどんな反応がありましたか。

山内:運動部の生徒は、やはり帰るときに急いでいるので、そのまま部活動の服装で帰りたいという子もいます。ただ、「理由が分かって納得できるようになった」という話をしてくれる子がいたので、校則は変わらなかったけれど、議題として挙げてよかったなと思いました。

ーー理由が分かるようになると、みんなが納得して守れるようになってきたのかもしれませんね。そういった活動の中で、学校の雰囲気や自分自身の中で変化などを感じる部分はありますか。

山内:これは私自身の変化ですが、学校環境に対して目を向けるようになりました。今まではあまり学校のことを気にせずに過ごしてきましたが、友達の意見をきちんと拾おうという意識を持てるようになりましたし、学校内の設備に目を向け、「ここが危ないかも」と気づけるような注意力も高まってきたように感じます。生徒会長になった責任感が大きいかもしれないのですが、次の子たちのためにも、学校をみんなが納得できる場にしなくてはいけないという思いから視野が広がったように思います。

ーー大熊さんご自身は、ルールメイキング活動を通した学校全体の変化をどのように感じていますか。

大熊:私が本校に着任したのは5年前ですが、当時から生徒総会の場で生徒からの要望があがってくるという文化はありました。ただ、全校生徒の前で意見を言う生徒はとても少なかったですね。ここ数年で、いろんな人が「この校則について私はこう思いますが、皆さんはどう思いますか?」「その意見に僕は反対です」というような話が、体育館の中で全校生徒を交えて活発にできる生徒が増えてきています。「学校に対してこういうことを言ってもいいんだ」という雰囲気づくりができていて、いろんな要望が出ているのは良いですよね。

一方で、自分たちが「ラクしたい」というような要望が最近目立つようになってきたことは、向き合う必要がある点ですね。何でもかんでも「言えば変わる」というわけではないと意識させるところが、今後の課題になってくるように思っています。

ーー大人からの視点で見て決めていくほうが早く決まる、という側面もあると思います。なぜ生徒の意見をしっかりと反映するという営みを、継続できているのでしょうか。

大熊:やはり、よりよい学校にしたいという中で、大人が決めたルールだけでは偏りもあると思いますし、教員と生徒の双方が納得できる環境が理想だと思っています。生徒と教員の間に入る立場の人がいると、要望を言いやすくなるという側面はあると思います。そういったパイプ役の存在がいること、そしてそこに関わる人が増えていくことが大切ですよね。パイプ役がいるかいないかによって、話が教員の間だけで終わってしまうのか、生徒の要望もきちんと伝えられるのか、というところの差は大きいと思いますね。

ーー先ほどおっしゃっていた「生徒だから気づける視点」とは、どういったときにお感じになりますか。

大熊:例えばクラスの中でのグループ活動などでも、「座席配置をこういうふうにすると、今話に入りにくい生徒が、もう少し話しやすくなるのではないか」といった意見を生徒から言われたことがあって。自分の授業の中だけでは把握することができなかったので、よくクラスのことを知っている生徒だからこそわかる視点で意見を伝えてくれて、助かりました。また、学校生活を送る中で、生徒側と教員側では違和感を感じるポイントは違ってくると思います。だからこそ、伝えてもらうことで、私自身がよい気づきになったなという経験がありますね。

ーーそれを大熊さんに伝えられる生徒さんも素晴らしいですね。一方で教員同士で意識を合わせていく中で、意識している部分はありますか。

大熊:教員同士で意識合わせが、一番工夫が必要かもしれません。最近は、例えば若手の教員たちが主体となって「変えていこう」という雰囲気があるので、まずは関心のある教員でチームになって、生徒たちの声に対応していくことができたらいいなと思っています。

そのうえで、様々な考え方の教員がいるので、その意見にも耳を傾けることは大切にしています。

ーー貴校は職員の数も多いと思うのですが、校則の改定に限らず、新しい取り組みを提案する際には、他の教員に分かってもらうためにどういった工夫をされているのでしょうか。

大熊:基本的には運営委員会や職員会議を経て、「こういう議案が出ていて、こういう形になりました」と全体に周知していきます。ただそういったオフィシャルな場だけでなく、職員室の雑談が大切だと思います。雑談しながら「これどう思いますか?」と聞くと、他の教員の方から「それはあかんと思う」「俺もそれは良いと思っていた」といった反応がありますね。このような場だからこそ聞ける本音もあるので、雑談ができるような雰囲気づくりが必要なのかもしれません。職員室での雑談を聞いている教員も巻き込んでいくことで、コミュニティができるだろうし、自分の考えを理解してくれる人も増えるように思います。

ーールールメイキング活動を通してこれからさらにどんな学校にしていきたい、あるいはこの活動を通した経験を踏まえて、ご自身が目指したいものはありますか。

山内:私が会長になって一番に思ったことは、やはり理由が分からないと納得できないということです。情報をオープンにすることが大切だと思い、私たちの代で学校新聞をつくるようになりました。他の生徒からみて、「気づいたら決まっていた」ということがないように、ちゃんと過程が見えるようにと、生徒会の取り組みや「こういった校則を変えようという話が出ていますよ」という情報を知らせるようにしました。そういった取り組みを、今の生徒会でも引き継ぎたいという話をしてくれる子がいたので、情報をどんどんオープンにする場をつくってほしいと思っています。また、私自身も将来仕事に就いた時に、ちゃんと相手に理由を説明するということを大切にしたいと思っています。

大熊:この活動に取り組める生徒の成長は大きいですが、一定層の関心のない子たちをどうするかが課題だと思います。「興味がない」「どうせやっても変わらない」と思っている生徒も一定数いるので、そこにどうアプローチできるかが大切ですよね。

私自身は、あと何年本校にいられるか分からないですし、違う学校に異動になった場合はまた一からルールメイキング活動をスタートさせることになるかもしれません。ですが、どのような環境でもこの活動に取り組めるように、意義をしっかりと自分から私が伝えていけるようになりたいですね。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。