- インタビュー

- 「校則がない3週間」を経験して考えたこととは。長崎県立宇久高校の探究プロジェクト「No Rule Weeks」

「校則がない3週間」を経験して考えたこととは。長崎県立宇久高校の探究プロジェクト「No Rule Weeks」

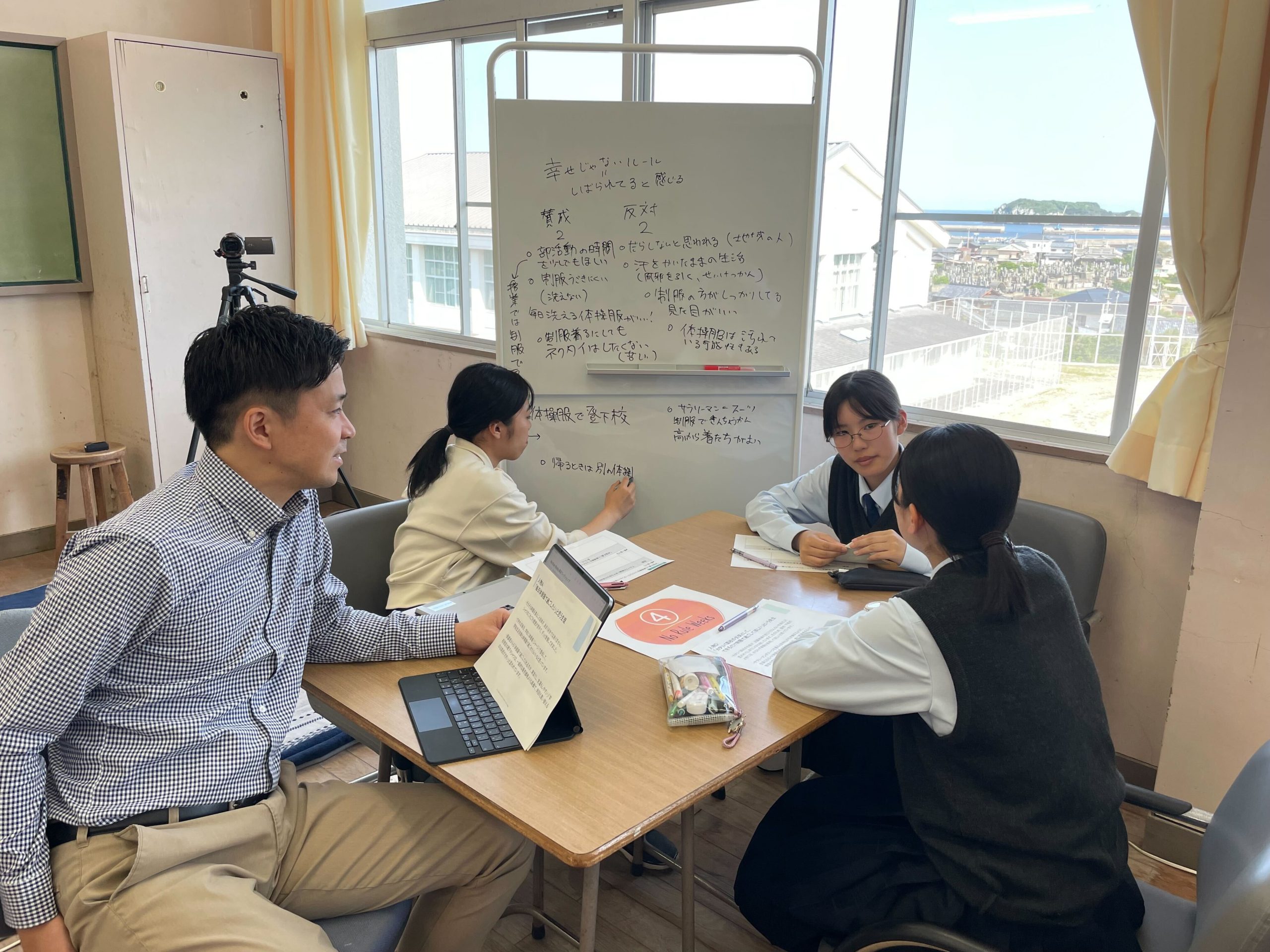

長崎県・五島列島の最北端に位置する「宇久島」にある長崎県立宇久高等学校。全校生徒13名の小規模校で、6月に3週間実施されたのが、一時的に校則をない状態にし、生徒たちがルールの本質を考える校則探究プロジェクト「No Rule Weeks 〜校則を『探究』する︕〜」です。スマホの使用や制服の着用などを含めて、どのように学校生活を送るかを生徒たちの判断に委ねると同時に、生徒たちが主体的に「ルール」について探究することを目的として企画されました。

もともと、地域への愛着を育むと同時に、「好きを究める」ことをコンセプトにした探究活動に力を入れている宇久高校。そんな中で、この企画を考えたのは探究主任を務める教員の小林詳梧さん。探究学習の中で生徒たちが地域のルールや社会のしきたりに直面した際、「どうせルールは変えられない」と思い込んでいたり、そもそもルールに疑問を持つ経験すらなかったりする生徒が多いことに気付いたことがきっかけでした。

目の前にある「仕組み」に対して、❞仕方ない❞と受け入れるのではなく、❞よりよくするにはどうしたらよいのかを自分たちで考えてほしい❞という思いがあったといいます。

No Rule Weeksの前後に、カタリバ みんなのルールメイキングや、ともに活動する九州地域パートナーの株式会社つくるのわデザインが、ワークショップや振り返りをファシリテートし、「ルール」とは何か、校則のない期間を過ごして今後どういった学校生活を送りたいかを、生徒と教員のみなさんと一緒に考えました。

3週間の中で生徒や教員はどんな風に過ごし、どんなことを考えたのかー。

宇久高校1年の永松ひよりさんと安永彩悠さん、そして教員の小林詳梧さんにお話を聞きました。

長崎県立宇久高等学校 1年

永松 ひより

2025年度に長崎県立宇久高等学校に入学。現在、高校1年生。身体を動かすこと(ダンス)や歌を歌うことが好きであり、幼児教育やスポーツ科学に関心を持っている。総合的な探究の時間には「モンテッソーリ教育による幼児のストレス軽減」について探究活動をすすめている。島内外のイベント・交流にも積極的に参加している。

長崎県立宇久高等学校 1年

安永 彩悠

2025年度に長崎県立宇久高等学校に入学した。現在、高校1年生。自宅で飼育しているモモンガや「推し活(バーチャルYouTuberやアニメなど)」が好きである。総合的な探究の時間には「モモンガの生態系(最適化された栄養摂取プラン)」について探究活動をすすめている。島内外のイベント・交流にも積極的に参加している。

長崎県立宇久高等学校 教諭(探究主任)

小林 詳梧

2024年度に長崎県立宇久高等学校に着任。担当する地歴公民科や総合的な探究の時間をはじめ、県内外を問わずあらゆる場面で「探究的な学びとは何か」を模索してきた経験から、2025年度に探究主任としてルールメイキング活動を推進する。生徒が社会構造や既存の仕組みに抱く「なぜ?」を大切にしている。

――今回、この企画された小林さんご自身は、校則のない3週間をどのように感じていたのでしょうか。

小林詳梧さん(以下、小林):この期間、教員同士でも「本当にどうなるか分からない」と言いながらの実施でしたので、とにかく「やってみよう」の気持ちが強かったですね。生徒たちにも「どうなるかは俺らも分からん」と正直に伝えていました。

生徒の関心の多くが、スマホと服装にあるように感じました。校則が無くても問題はないと思いましたし、小規模校であるからか、生徒たち自身が普段校則に縛られているという意識がないのだと再認識しました。だからこそこういった期間を通じて、当たり前にあるルールにそのまま従うのではなく、「校則」というものを身近に感じ、改めて向き合う時間が大切だと実感したところです。先生たちにはあえて、期間中に「No Rule Weeksですよ」とは言わなかったので、先生方もとても迷いながら過ごされたと思います。

――事前に教員同士で「こういった場合はどう指導しますか?」という話は出ていたのでしょうか。

小林:最初はやはり、「たられば」の話が出ていました。例えば、お昼休みもフリーなので、ご飯をどこで食べてもいいし、宅配弁当を注文してもいいわけです。学校から5分歩けばお店にも行けます。ですので、一部の先生からは「じゃあ実際に外に出て、その間に生徒が事故に遭ったらどうするのか」といった心配の声も上がっていました。実際にはそういったことをする生徒はおらず、「昼休みはお弁当を持ってきて、ゆっくりする方がいい」と話すなど冷静に受け止めて過ごしていましたね。

教員同士で、「結局何かあったらみんなで対話していくしかない」というのは、事前に共通認識として持てていました。

——生徒さんからみて、期間中の学校の雰囲気や光景はどうだったのでしょうか。

安永彩悠さん(以下、安永):普段と大きく違ったのは、やはりスマホが使えることだったと思います。みんな使っている時間も多く、楽しそうでしたし、私自身も嬉しかったです。

永松ひよりさん(以下、永松):生徒のみんなは普段、「校則のここを変えてほしい」などと口にしますが、実際のNo Rule Weeksでは期間が限られていることもあって、意外にもスマホの利用以外はあまり普段の学校生活と変わらなかったです。真面目な人が多いので、制服で登校する人がほとんどでしたし、私は部活の練習着で登校していました。練習着で学校に行き、そのまま部活をして帰ることができるので、楽で良かったですね。

安永:私も服を選ばなくていいし、制服が楽だったので、普段通り制服で登校していました。周りもそういう人が多く、正直No Rule Weeksという感じがしない時もありました。

――期間のなかで印象的だったことはありましたか。

永松:2・3年生が昼休みにスマホを使いながら、みんなでゲームをしていて、それがとてもいいなと思いました。先輩たちは「みんなで楽しむ」使い方をしていた印象でした。スマホが使えると聞いて、私たちは個人でスマホを触ったりゲームをしたり、といった発想しかなかったので。私たちもそういった使い方ができれば、もっと学校を楽しめると思いました。

――なるほど。みんなでスマホを使った交友の場ができていたということなのですね。一方で、振り返りの時間の中では、「スマホの通知音が気になった」という声も先生や生徒から出ていましたね。お二人はどう感じましたか。

安永:私たちの学年では、授業中などあまりそういったケースはなく、気になることはなかったですね。

永松:事前にスマホの使い方に関しては、先生たちからもアドバイスをもらっていた部分があったので、自分たちでちゃんとルールを守って使っていて、特に気になる部分はなかったです。

――小林さんは、スマホの使用に関してはどのように感じていますか。

小林:個人的には、「スマホを使いこなす」というところまで、私たちはこの学校で責任を持って伝える必要があるのではないかと思い始めています。そもそも一人一台端末が配布されている時点で、YouTubeも観ようと思えば観れますし、チャットだってツールを使えばできてしまうわけです。だからこそ、「制限する」のではなく、「使いこなす」という視点を大事にしたいと考えています。

実際にNo Rule Weeksの期間でも、休み時間にスマホを触っている時間は多かったですが、授業中に調べものがすぐにできていたというのは教員としてもありがたかったですし、部活動で自分のフォームを動画で撮って確認するなど、うまく使いこなしていると感じる場面もありました。

同時に、「スマホを使ってどうするのか」を考えるきっかけになればいいなとは思いましたね。タブレットだと途中で止まってしまうことがあり、調べものも時間がかかってしまうのですが、スマホだとすぐに調べられるので、そこから「ああでもない、こうでもない」とみんなで話ができるのはいいですよね。目的ではなく、手段として活用することができたら、とても良いと思っています。

――今回は生徒さんが「ルール」について、自ら考えてみる期間でしたが、お二人の中で「ルール」に対する捉え方に変化はありましたか。

安永:今までは、「ルールが大事」「それがないとみんなの意見が合わなくて、ごちゃごちゃになってしまう」という考え方でしたが、今回ルールがないことで交流が増えた側面もあったり、楽しく過ごせたりもしたので、ルールがないことでのメリットもあると思いました。

永松:3週間という期間のなかで、今までの学校生活の中ではできなかったことができるという部分はありましたが、No Ruleであっても、友達の中には途中から通常の学校生活の送り方に戻っている子もいました。人それぞれ価値観も違って、ルールに対する捉え方も違うからこそ、ルールを決めるときは、しっかりと周りの意見を聞くことが大切だと思いました。

――逆にルールや校則がないと、「不便」に感じることはありましたか。

永松:「ルールがない」となると、どこまでが限度なのか分からず、正直自分たちで判断する難しさを感じました。もともと先生たちには「法律に触れることだけは絶対しない、破らない」と言われていましたが、例えば普段は校則の中で禁止されている髪を染めたりピアスを開けたりすることがどこまで良いのかを、考えなくてはいけませんでした。No Rule Weeksが終わる3週間後には元の状態に戻す必要があったので、その線引きを考えたときに、「今はしない」という選択をしました。

ーー意外と冷静に受け止められたのですね。

安永:私は髪を染めることなどは、18歳になって高校を卒業したら自由にできるようになるともともと思っていたので、No Rule Weeksでは「その時の楽しみにとっておこう」と判断しました。

――なるほど、そういったことをご自身で決められたのですね。今回の期間を経て、今後はどういった学校にしていきたい、どんなふうに過ごしていきたいと考えていますか。

安永:もともと私たちの学校は、先生と生徒の距離が近いほうだと思います。今回スマホ利用などできることが増えた分、先生たちと今までになかった会話ができたことで、距離がより縮まったように感じました。そういった関係性があると、これからも勉強のことなど相談がしやすくなるのではないかと感じました。

永松:学校の中で、生徒総会の場はありますが、先生もいることで「堅い場」になっていて、自分たちの意見をあまり素直に言えないところもあったので、生徒総会とは別に、生徒たちだけで話し合える時間がほしいです。ルールについての捉え方もそれぞれ違うので、改めてみんなと話し合うことができたらいいなと思います。

小林:人数が少ない分、以前から教員と生徒の距離が近いというのは確かにその通りだと思いますし、普段から対話する機会も多いように思います。ただ、生徒たちは受け身で、私たちのほうが話をするといったように、本当の意味での対話はできていなかったのではないか、と気づかされました。無意識のうちに、ルールをつくるのは私たち教員で、それに意見を言うのが生徒といった認識が少なからずあったのかもしれません。

今後に関しては、振り返りの中でも、No Rule Weeksの2回目をやりたいという意見が挙がっていましたが、それを実施することが目的ではなく、例えば春に1回、秋に1回と取り組むなかで、「この機会を通じて〇〇を考えてみよう」といったあり方ができればいいなと考えています。生徒指導主事の教員ともそういった話をしていますね。

それを本校の文化として定着することができれば、毎年校則を見直す機会となります。そして、生徒たちが、「時代にそぐわない校則に対して疑問を抱く」といったことに繋がると考えています。

さらに、校則をつくる、見直す、なくすといったプロセスの中にも、生徒が関わり、合意形成の場ができていけば最高ですよね。

探究活動を通して地域の方や外部の方と関わる中で、例えばお金などの大人の事情で「仕方ないよね」といって諦めてしまう場面が出てくると思います。そういったときに、その仕組みに対して「仕方ない」ではなく、「こう変えれば実現できるのではないか」といった視点を大切にしてほしいと思っています。その視点を得る機会になるので、「ルールメイキング的思考」は、探究学習に力を入れる学校としても大事にしていきたいですね。

「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?

ルールメイキング・パートナーは、児童生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。

登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で校則をテーマに取り組んでいる学校や、児童生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。