- お知らせ

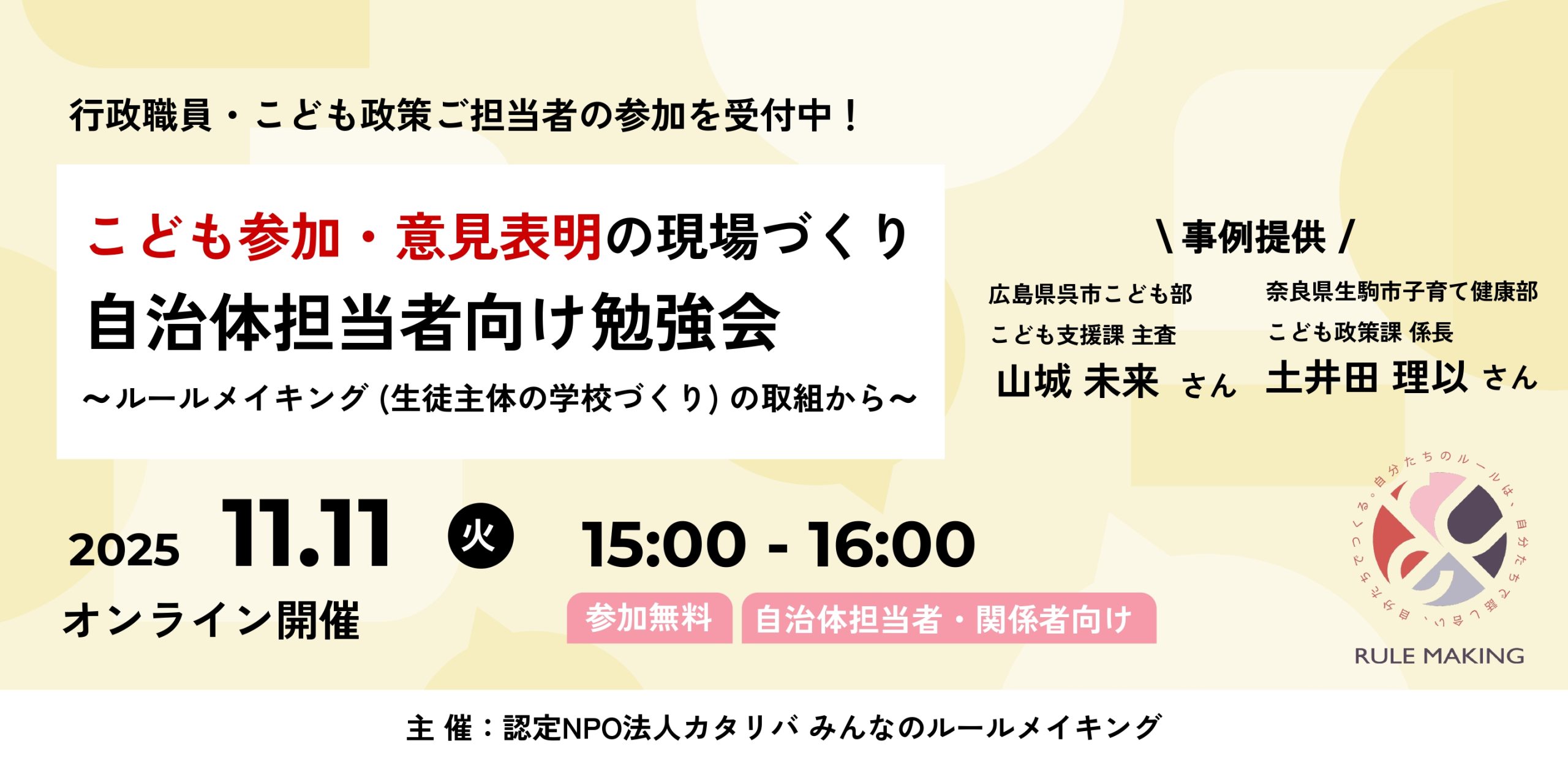

- 【自治体担当者の参加受付中】こども参加・意見表明の現場づくり 自治体担当者向け勉強会のお知らせ

【自治体担当者の参加受付中】こども参加・意見表明の現場づくり 自治体担当者向け勉強会のお知らせ

お知らせ

イベント

自治体事例

令和5年春にこども基本法が施行され、国や地方自治体でこどもの意見を政策に反映させていくことが義務付けられました。こどもの意見を聴くことの重要性が再認識され、子ども・若者会議の運営や、こどもの意見を聴くアンケート調査など、各自治体で取り組みが進められています。

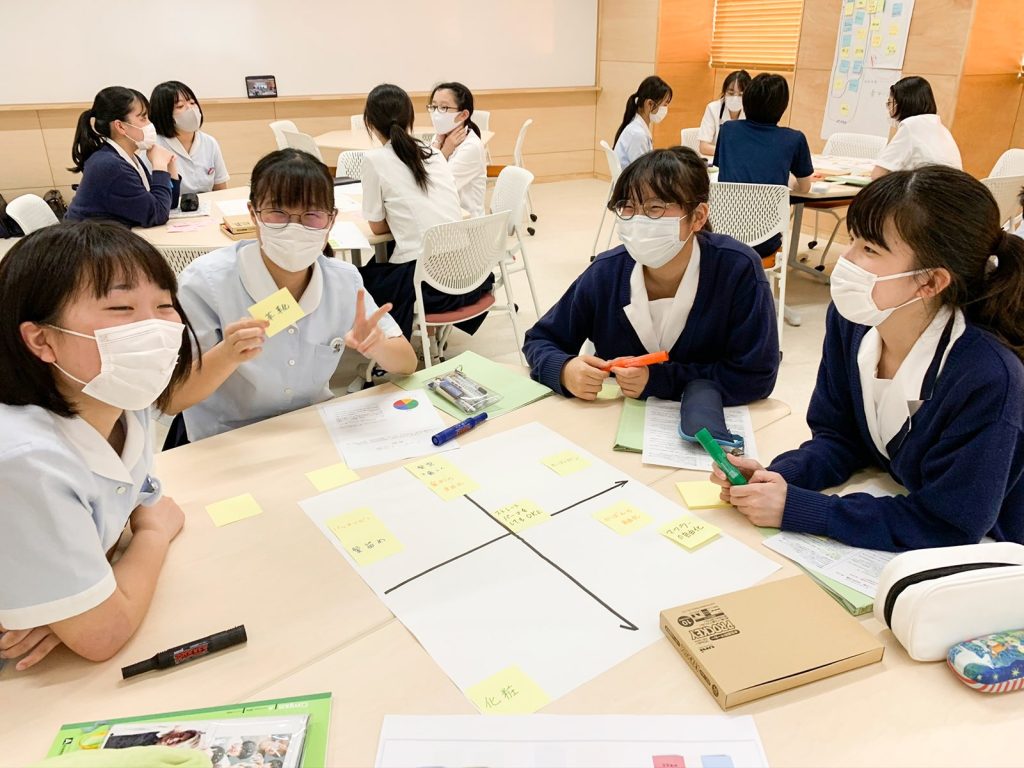

みんなのルールメイキングでも、学校現場において、「こどもたち自身が意見や気持ちを表現できること」「こどもの声が聴かれる機会がある」ことが重要だと考えています。「社会の一員として自分の声が大切にされた」という実感をこどもたちに届けていくには、何か特別な場のみで意見を聴くことにとどまらず、「学校」というこどもにとって身近な社会においても、こどもたちが参加できる場が広がっていくことが大切です。

一方で、こども参画の実践にどのように取り組むべきか悩んだり、取り組んだが手ごたえを得られず悩んでいる自治体職員の方から、相談の声を寄せていただくことがあります。今回、広島県呉市こども支援課(以下、呉市)と、奈良県生駒市こども政策課(以下、生駒市)のご担当者をお招きし、こども参画の取り組みと、その背景についてお聞きし、こども政策について情報交換ができる自治体向け勉強会を開催いたします。

呉市、生駒市ではこども参画・意見表明の取り組みとして、令和7年度より「学校でのルールメイキングの取り組み」をカタリバと連携しスタートしています。生徒会活動や行事運営、校則の見直しなど、中高生が主体となって学校づくりに参画することを通して、社会に参画する経験や実感を得てほしいという願いが込められています。

令和8年度以降、こども参画に関して、どのような取り組みを推進していくかお悩みだったり、今後こういった活動を検討している、自治体のご担当者の方にご出席いただけますので、ぜひご参加ください!情報収集のみのご参加でもかまいません!

▽みんなのルールメイキングとは

校則やルールなど学校の課題をテーマに、児童生徒・教員・保護者など様々な立場の関係者同士が「対話を通じた合意形成」に取り組む「みんなのルールメイキング」。単に学校の課題を「なくす」「変える」ことが目的ではなく、対話を重ねながら、みんなの納得解をつくっていくプロセスを大切にしています。(グッドデザイン賞2025 受賞)

令和元年より全国の学校と連携しながら実践を進め、連携校は令和7年10月時点で570校を超えました。

▽みんなのルールメイキング 自治体連携実績

みんなのルールメイキングでは、令和3年度より自治体との連携をスタート。ルールメイキング・校則見直しをテーマにした取り組みを中心に、こどもたちが学校に対して意見を伝え、学校づくりに参画する実践に伴走してきました。

【令和6年度までの連携実績】

・つくば市教育委員会(茨城県)

・茨城県教育庁(茨城県)

・目黒区教育委員会(東京都)

・静岡市教育委員会(静岡県)

・福井県教育委員会(福井県)

・枚方市教育委員会(大阪府)

・広島県教育委員会(広島県)

・熊本市教育委員会(熊本県)

令和7年度は、時代にそぐわない校則を見直していく取り組みにとどまらない「学校における児童生徒の参画・意見表明の機会を広げていく」ことを目指し、新たに3つの自治体との連携をスタートしています。

▽実施要項

・日時:令和7年11月11日(火)15時~16時

・開催形式:オンライン(当日のご参加が難しい場合には、アーカイブ動画をお送りいたします)

・ゲスト:広島県呉市こども部こども支援課 主査 山城 未来氏

奈良県生駒市子育て健康部こども政策課 係長 土井田 理以氏

・対象:・自治体において「こども参画」の取組をすでに担当している、あるいは今後に向けて方法を情報収集をしている自治体職員・担当者

・学校におけるこどもの意見表明や、児童生徒が参加する学校づくりをテーマに取り組んでいる、もしくは取り組みたいと考えている自治体職員・担当者、および自治体関係者(教育委員会や子ども政策を担当する部局など)

・当日の流れ:みんなのルールメイキングの紹介/呉市と生駒市との連携背景

ゲスト講師によるトークセッション

参加者からの質疑応答

※現在調整中のため、決まり次第詳細をお伝えいたします。

※当日の様子をアーカイブ動画として、ご希望する方にご提供するため、本勉強会を録画録音をさせていただきます。

・本勉強会終了後、カタリバスタッフへの個別相談の時間を設けております。ご希望の方は、下記のGoogleフォームにてお知らせください。

・申込はこちら:Googleフォームよりお申込みください。

・申込締切:令和7年11月9日(日)

・お問合せは下記のフォームよりお願いいたします

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。