- Rulemaking Teacher’s CAMP

- 「『違い』と向き合い、私からはじまる協働」。Rulemaking Teacher’s CAMP の開催レポート①

「『違い』と向き合い、私からはじまる協働」。Rulemaking Teacher’s CAMP の開催レポート①

-scaled.jpg)

校則の見直しやルールメイキング活動、児童生徒主体の学校づくりを目指す教員、教育関係者が出会い、お互いの知見や経験から学びを深める「Rulemaking Teacher’s CAMP」を、8月16日、17日に2日間の合宿形式で初開催しました!

今回のテーマは「『違い』と向き合い、私からはじまる協働」。それぞれの学校現場で何かを始めようとしたとき、自分と他者との間に見えてくる「違い」。小さな違いであれ、そこに目をつぶるのではなく、お互いを分かり合うためにこそ、しっかりと目を向けていこう。そんな思いがこのテーマには込められています。

全国29都道府県から集まった66人。それぞれが、どんな「違い」と向き合ったのか。1日目と2日目の様子を、3本のレポートに分けてお届けします。

「人それぞれ」では終わらせない。66人で挑んだ共通了解を見出す「本質観取」

1日目のイベント開始すぐに、66人で取り組んだのは、ゲストである熊本大学教育学部准教授の苫野一徳さんの哲学対話「本質観取」です。テーマは「子ども主体とは何か」。

事前に参加者から募集され、教育現場で耳にすることが増えた「子ども主体」というテーマに決定。何気なく使っている言葉だからこそ、どんな願いを込めているのか、参加者同士で深堀していきます。

冒頭、苫野さんから本質観取とは、

・概念の「本質」を言葉にして編み上げて表現する

・辞書的な意味や絶対に正しい真理ではなく、自らの体験と他者の体験から、それがそれと確信される本質的な条件のこと

といった説明がありました。

そして、本質観取のグランドルールとして、共通了解を見出すことが重要であると苫野さんは言います。「『人それぞれあるよね』で終わらせないことが大切。『いい教育や学校なんて人それぞれだよね』で終わってしまうと、結局私たちはどんな学校を目指していけばいいのか分からなくなりますよね。私たちが異なる他者と共に生きていくためには、共通了解を見出すことが重要です。この時間の中で、これを欠いたら子ども主体とは言えないよねという本質を見つけていきましょう」

その後、参加者はファシリテーターも含めて5~6人1グループで円になり、早速本質観取がスタート。

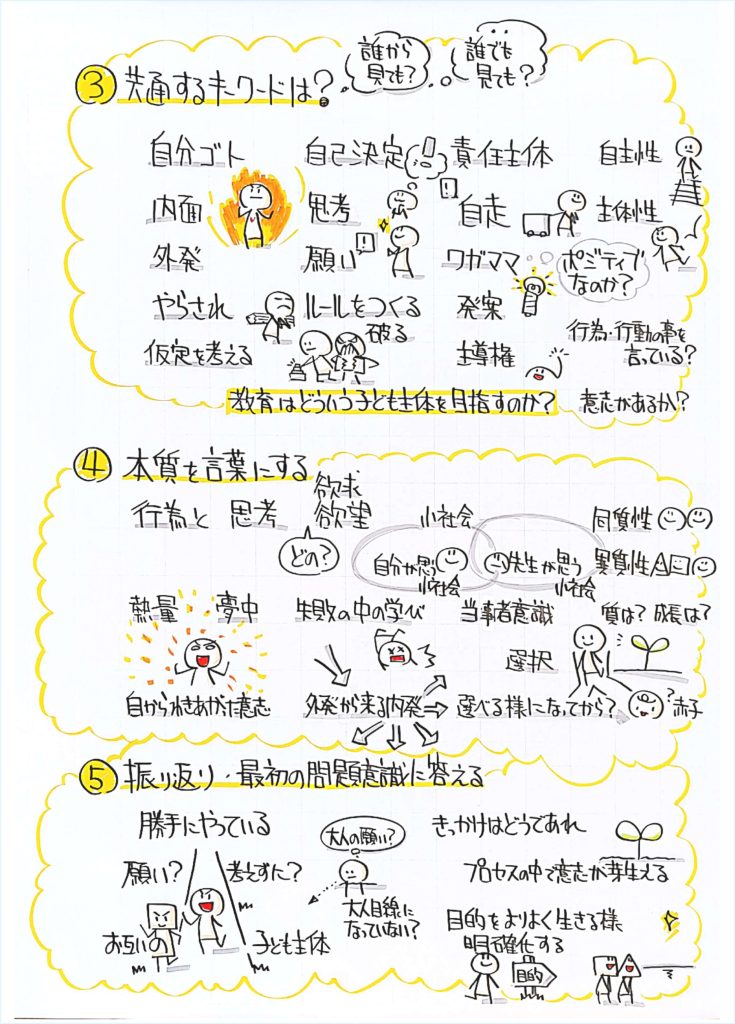

「子ども主体」とは何かー。経験からキーワードを集めていく

参加者自身も、思わず使っていたという「子ども主体」という言葉。この言葉の本質を見出した先に、教員として、大人として、日々のなかで必要な態度や姿勢が見えてきます。

まず自分自身の経験を語るところから始まります。

苫野さんからは、「ここで大事なのは自分の体験です。人の体験から見聞きした話や対外的な知識ではなく、『私はこういう時に子ども主体を感じた』という例をたくさん挙げてください」と声かけがありました。

参加者同士、最初は少し緊張気味だったものの、この時間では普段の学校現場で見える視点や、自身の子ども時代のエピソードなどが次々に語られていきます。

「ルールメイキング活動の中で、生徒が色付きのリップを20種類以上調べ、どこまでがナチュラルメイクに見えるかを分析。生徒主体で案を通そうとしているように見えた瞬間だった」

「理科の授業で『そうめん流しがしたい』と生徒からの申し出があり、道具だけを提供。生徒自身でどうやったらいいかを考え、実行していた」

「探究学習では後ろ向きだった生徒が、夏休みに東北にある学校から関東の実家まで、自転車で帰省していた」

次に、出てきたエピソードすべてに当てはまる「キーワード」を探していきます。

キーワードを探す過程の中で、下記のような様々な問いが重ねられ、時間が経つにつれ、参加者の言葉にも熱が入ります。

・「子ども主体」の反対は「大人主体」なのだろうか

・「主体的であること」と「主導権を握っている」とはどう違うのか

・「主体性」「自主性」「子ども主体」は似ているけど違う意味だろうか

・「主体性」と「自己決定」の関係性とは

共通するキーワードとしては、

・意思がある

・目的意識がある

・情熱を持っている/内面から湧き上がってくる

・納得している

・欲望がある

・自立している/自走している

などといった言葉が出てきました。

「誰が見ても確かな子ども主体」とは?大人の関わり方も同時に考える

その中で、参加者から全体にこんな問いが共有されました。

「子ども主体」というとき、それは「大人側の願い」であり、「主体である」を判断しているのは、大人側の視点ではないかー。

この一言には、他の参加者からもうなづきが広がります。

これに対し、苫野さんは「本質観取をやっていると、『誰からの視点なのか』に迷うことはあります。その中でも、『誰が見ても確かにこれって子ども主体だよね』という部分を取り出すことが大事。 大人の視点で『もうこれはやっぱり子どもの主体だよね』と言わざるを得ない時、それは何なのかを考える必要があります」と強調しました。

最後に、出てきたキーワードをもとに、各グループで「これを欠いたら子ども主体とは言えない」という本質を言葉にしていきます。キーワードを出す段階で「迷走している」というグループもあり、あごに手を当て「うーん」 とうなる参加者も。

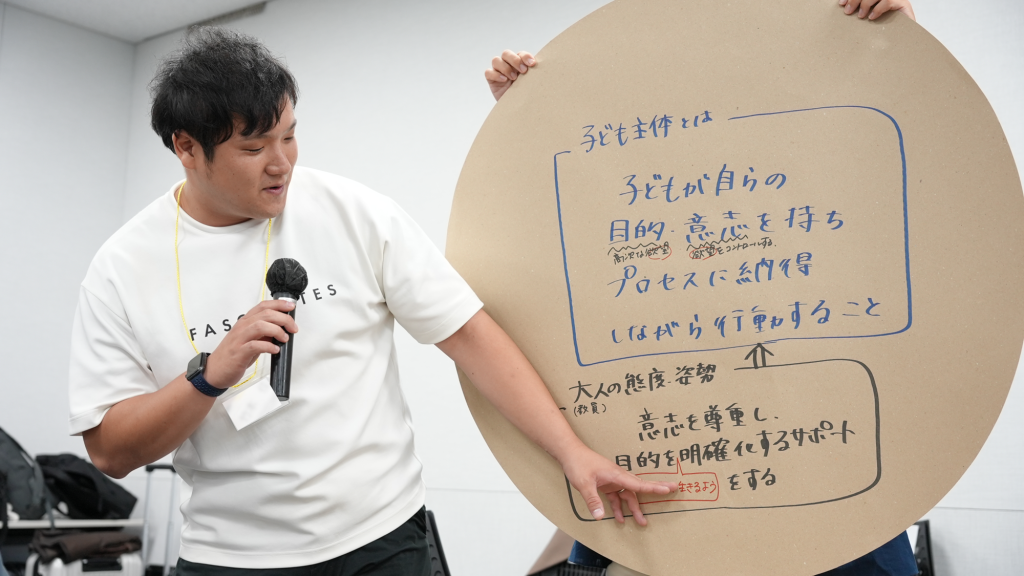

普段は大勢の前で発言することが得意ではないものの、「思わず言葉が溢れてしまった」とマイクを握る参加者は、「私たちのグループでは、大人の願いの部分をそぎ落とし、シンプルに『子どもが自らの欲求に基づいて行為を選択できること 』としました。そのなかで、子どもという存在は必ず何かのコミュニティに存在しているので、『お互い』を前提にした状況が、”高次な子ども主体”なのではないか」と語気を強めました。

その他にも、各グループでは

・子どもが他者や環境との相互作用をきっかけに内面に湧いた動機に基づき、行動すること

・(大人にとっての)子ども主体とは、人との関わりのなかで、意志を持って考え、行動できる成長過程である

・教員が目指す子ども主体とは、子どもの求めに応じて助けを求められる大人が周りにいる環境において、自ら意志を持って取り組む行為

・始まりはどうであれ、プロセスの中で子どもの中に意志が生まれ(芽生え)、目標達成を目指して没頭する状態(「目標達成」に大人が関わる)

・子どもが自らの目的と意志を持ち、プロセスに納得しながら行動すること(大人の態度や姿勢は、意志を尊重し、目的を達成できるよう明確化するサポートをする

といった表現がされていました。

2時間半の本質観取を終えた後、「子ども主体」という言葉の本質と、教員という自分自身の役割が言語化されたことで希望を感じると同時に、「教員として本当に子どもの主体性を大切にできていたのだろうか」と、これまでの子どもとの関わりや、教育実践を振り返りハッとした様子の参加者もー。

この本質観取を通じて見えたものを、どう自分自身の学校現場に落とし込んでいくか。新しいスタートラインに立った参加者たちの対話の様子は、「レポート②」へ続きます。

「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?

ルールメイキング・パートナーは、児童生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。

登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で校則をテーマに取り組んでいる学校や、児童生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。