- Rulemaking Teacher’s CAMP

- 信念をもとに、「私のはじめの一歩」を具体的に考えていく。Rulemaking Teacher’s CAMPの開催レポート③

信念をもとに、「私のはじめの一歩」を具体的に考えていく。Rulemaking Teacher’s CAMPの開催レポート③

校則の見直しやルールメイキング活動、児童生徒主体の学校づくりを目指す教員、教育関係者が出会い、お互いの知見や経験から学びを深めるため、8月16日、17日に2日間の合宿形式で開催された「Rulemaking Teacher’s CAMP」。テーマは「『違い』と向き合い、私からはじまる協働」です。

それぞれの学校現場で何かを始めようとしたとき、自分と他者との間に見えてくる「違い」。小さな違いであれ、そこに目をつぶるのではなく、お互いを分かり合うためにこそ、しっかりと目を向けていこう。そんな思いがこのテーマには込められています。

1日目でお互いに見えてきた大切にしたい理想や信念。そして、それぞれの学校でぶつかる壁や、理想とのギャップをどう埋めていくかを、現場での実践をもとに対話し、見つめなおしていきました。

2日目では、1日目で得たことから、いよいよ自分たちの学校現場に立ち返って、実現したい学校像に向けて具体的にどんなことから始めるのかを「はじめの一歩」と題し考えました。その様子をお届けします。

▼今の学校環境を可視化し、目指す学校に向けた協働のヒントを見出す

2日目は午前9時からスタート。

まず取り組んだのは、「人物相関マッピング」。企業の組織開発のなかでも使われ、自分たちのプロジェクトや活動に関わる人たちの関係性を視覚的に表していくものです。

Rulemaking Teacher’s CAMPの今回のテーマでもある”私”と”他者”との「違い」に焦点を当て、その背景にある思い・願いを深堀りしていくことで、自分自身が目指す学校に向けた協働のヒントを見出していくことが目的です。

1日目と違って、自分自身の中でじっくりと考える時間となり、参加者たちは黙々と真剣な様子で手元に配られたワークシートに向き合います。すぐに書き出せる人もいれば、なかなかペンが進まない人も。腕を組み、じっくりと考えている姿も見られました。

▼巻き込みたい教員の関心や強みに合わせたアクションを

次に、グループでの時間。書き上げた人物相関マップを、お互いに共有していきます。自分が見えている視点を他者に伝え、他者から「問い」をたくさん重ねてもらうことで、新たな視点を得たり、取り組むべき課題を明確にしたりしていく時間です。そこから、自分たちの現場に隠れている他者との協働の可能性を見つけていきます。

参加者が目指す学校には

「この学校に入学して成長できた!入学して良かった」と思える学校

「皆が幸福感を抱き、やりがいを感じ生き生きと活動している学校」

「やってみたいのプラットフォーム(創造、実現)」

といった言葉が挙がっていました。

あるグループでは、「部活動に集中したい先生を、どうやって生徒会活動に巻き込んでいけばいいのか」と悩む参加者に向けて、「その先生が関心を持ってくれそうな観点や強みは何か。例えば、その部活で関わる費用などを生徒会で話し合うなど、部活動と絡めた提案をしてみるのはどうか」と、同じ教員という立場だからこそ分かる具体的な意見が交わされていました。

また、自身の目指す学校に向けて「チーム担任制」を取り入れたいものの、管理職という立場から「トップダウンにはならないよう意識している」という参加者も。別の参加者からの「普段から大切にしていることは」との問いに対し、「『現状がうまくいっているのに、なぜわざわざ変える必要があるのか』という教員からの声がある。導入のメリットを丁寧に伝えつつ、不安が生じたらやめてもよいという選択肢を示している」とのスタンスが共有されました。

各現場での実践に、他の参加者からは「なるほど」「すごい」といった、納得感や共感の声も挙がります。

▼生徒主体の学校づくりを目指し、教員と生徒の「共通言語」をつくっていく

それぞれが学校の課題が見えてきたところで、「では、それを具体的にどうやって解決していけるだろうか?」を考えていくステップへ。自分たちの学校現場で実際に働きかけたい相手や、場面へのアクションをより具体的にイメージすることが目的です。

「はじめの一歩作戦会議」と題して、計8人の参加者によるクロストークセッションを実施。実践経験のある教員がそれぞれの活動を語りました。

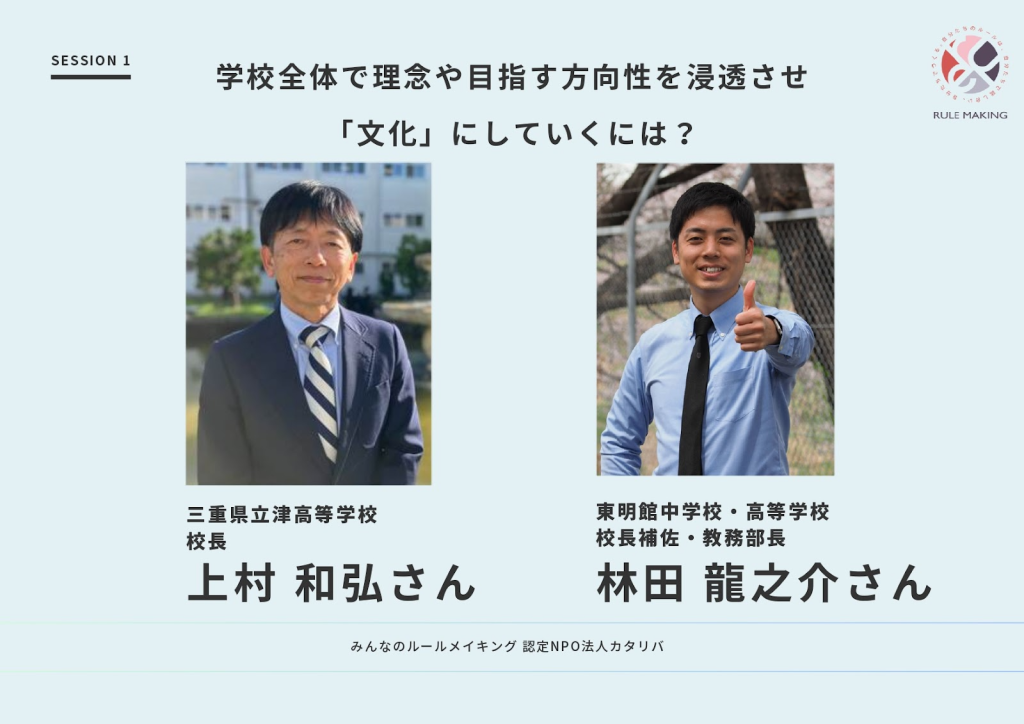

「Session1:学校全体で理念や目指す方向性を浸透させ、”文化”にしていくには」でキッカケスピーカーとして登壇したのは、三重県立津高等学校校長の上村和弘さんと、東明館中学校・高等学校の校長補佐で教務部長の林田龍之介さんです。

「挑戦」と「生徒自治」を学校経営の柱に掲げる津高校と、教員同士で教育目標を練り直し、「I do.を育てる学校」という教育方針を掲げる東明館高校。こうした生徒の主体性を大切にするためのキーワードをもとに、実践が語られていきます。

参加者から、生徒主体の学校づくりを進めるうえで「(新しい取り組みを始める際は)トップダウンとボトムアップ、どちらで進めていくのか」といった問いかけがありました。

「顔の見える関係づくり」のため、職員室をフリーアドレス化したという林田さんは、「フリーアドレスに関しては賛否両論あった。『まずはやってみましょう』と声をかけ、実際の取り組みなかで他の教員の理解も得られるようになった」と言います。

上村さんは、「『負担が増えるのであれば、何かを減らしてください』ということは必ず言われます。その取り組みが、生徒のためにもなるのはもちろん、教員の業務負担軽減にもなるよう工夫した」と振り返ります。

2人の話からは、生徒中心の学校づくりを文化として浸透させるため、「教員同士の環境づくりの工夫」が共通点としてみられました。まずは始めてみよう!とトップダウンで呼びかけていく方がよい結果につながるもの、ボトムアップで教員の意見を吸い上げながら進めたほうがよい結果につながるものを、しっかりと見極めながら進めることが大切であることも強調されていました。

▼「何かを変える」というスタンスではなく、教員の話を生徒が聞ける場づくり

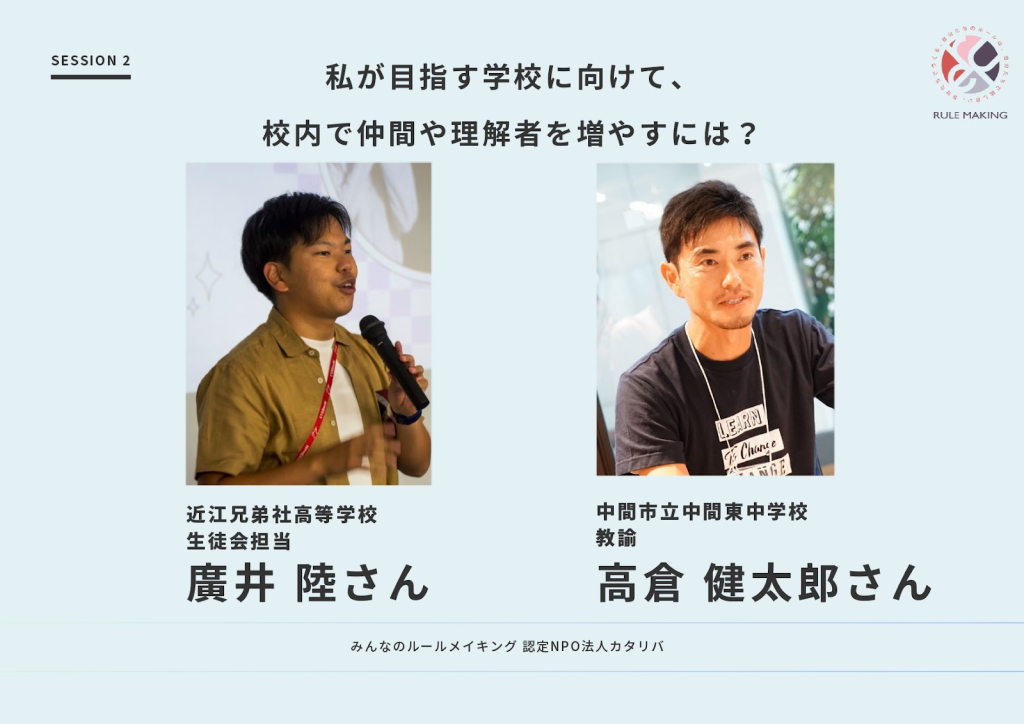

「Session2:私が目指す学校に向けて、校内で仲間や理解者を増やすには」に登壇したのは、近江兄弟社高等学校生徒会担当の廣井陸さんと、中間市立中間東中学校生徒会担当の高倉健太郎さん。

以前の勤務校も含めて4年間ルールメイキング活動に携わる廣井さんは、「ルールメイキングで取り扱うテーマは学校に大きく関わるため、職責も大事。ひとつずつ焦らずにやっていくことを意識し始めた」と打ち明けます。

「賛同してくれない教員に対しては、どう動いているのか」といった参加者からの質問に対し、「大人ではなく、生徒から意見を伝える方が教員も興味を持ってくれる。『何かを変える』というスタンスではなく、教員と生徒による対話の場づくりを意識している」と強調しました。

一方で、生徒指導部だった時にルールメイキングの活動の引き継ぎや持続可能な取り組みにすることに課題を抱えていたという高倉さん。今年度生徒会担当になり、再度活動に取り組んでいます。

「基本的には管理職のビジョンに沿った形で活動は行う。その中で、管理職や同僚が自分とは違うビジョンを持っているように見える場合でも、それぞれの立場によって大切にしているものや課題感がある。それを理解し、私のほうから仲間になっていくこ とを意識している。そうすることで、お互いに協力しやすい関係づくりにつながる。」と語気を強めました。

聞いている参加者は熱心にメモをとり、自身の現場と重ね合わせた質問が絶えません。

▼ベテランも若手も、「悩む」ということは同じ

昼休憩を挟み、人物相関マッピングやクロストークの中で得た気づきをもとに、自分が解決すべき課題や働きかける相手を明確化し、5W1Hを意識して具体的なアクションを考えていきます。

「来年の4月までに、全教員に対話スキルを高める研修を実施」

「9月末までに、生徒と一緒に本質観取を実施」

「他の教員にインタビューを実施する」

など、それぞれの「一歩」が言語化されていきます。全体の共有では、「ベテランの先生であれ、若手の先生であれ、同じように悩んでいることに気づかされた」「帰りの新幹線のなかで、ルールメイキング活動を進めていくための資料づくりを始めます」といった力強い声が聞かれました。

最後のプログラムは、「地域教員交流サミット」。全部で9地域に分かれ、また自分たちの住む地域での再会を誓うとともに、一緒に取り組んでいきたい実践について意見を交わしました。実際の地域で、どんなイベントや活動が繰り広げられるのかー。これから知識や経験の交流は続きます。

1泊2日の研修型プログラムはここで終了。終わった後も、参加者同士で話が尽きませんでした。

66人との仲間との出会いを通じ、教育者としての自分の理念や信念に気づき、そこから見えてきた具体的な「はじめの一歩」。それぞれの現場で、「一歩」を積み重ね、実践を前に進めていくために、ここでの仲間や2日間の経験・知見が、エネルギーになると信じています。

「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?

ルールメイキング・パートナーは、児童生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。

登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で校則をテーマに取り組んでいる学校や、児童生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。

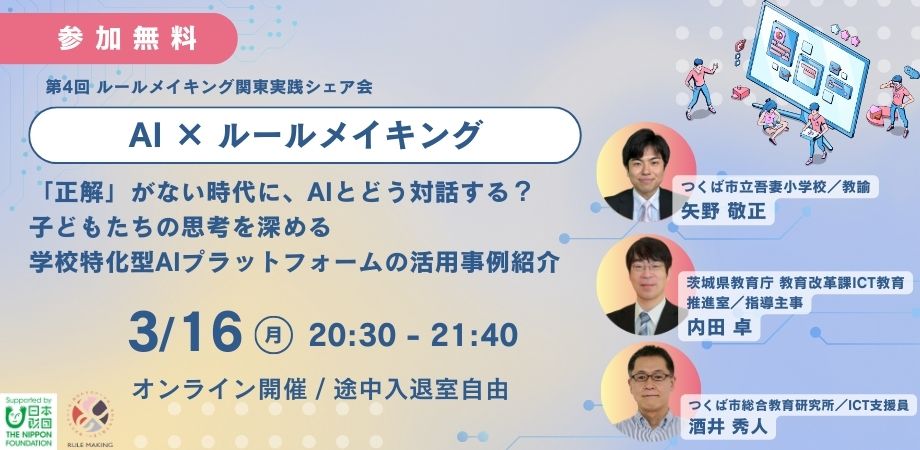

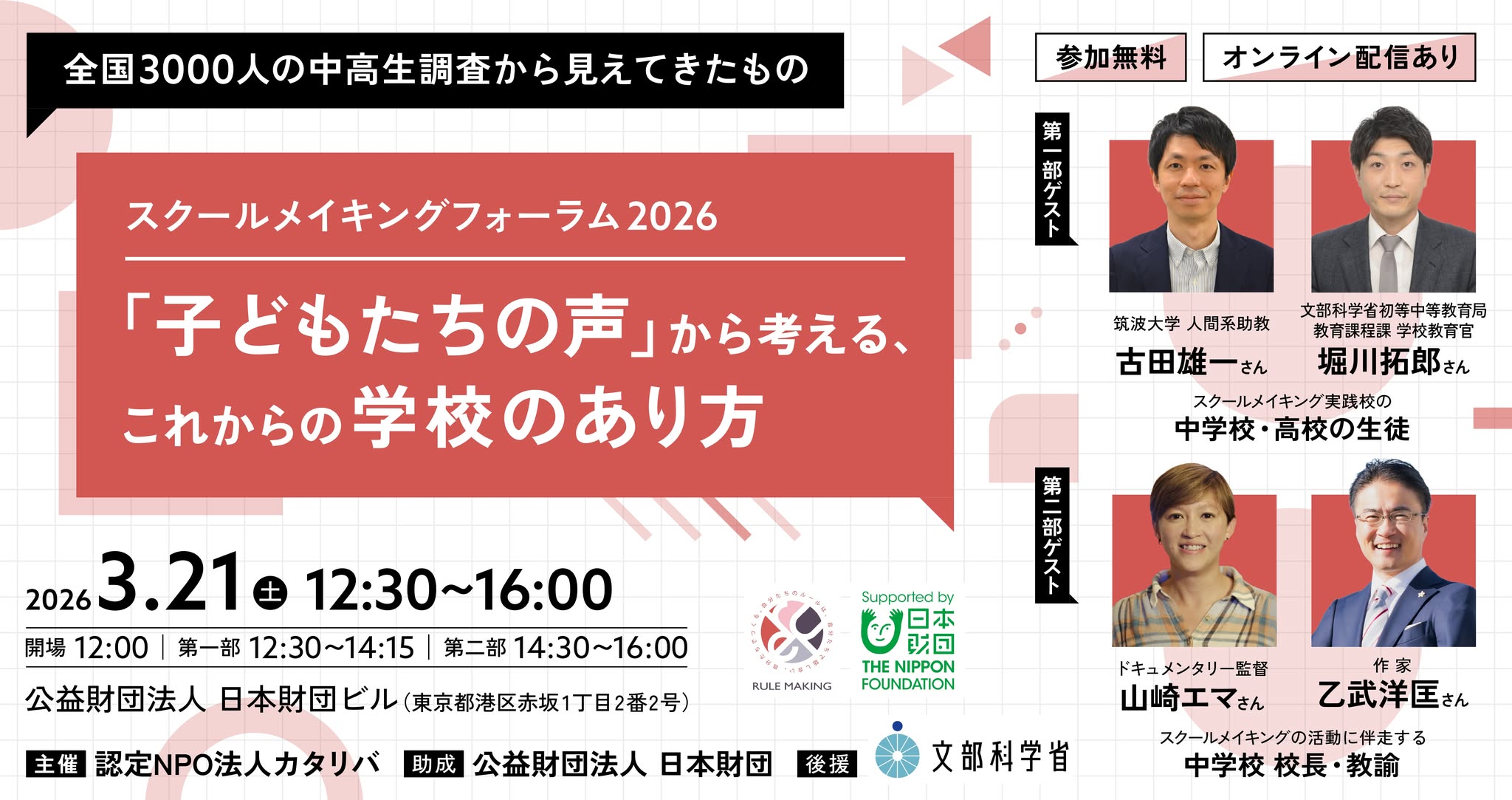

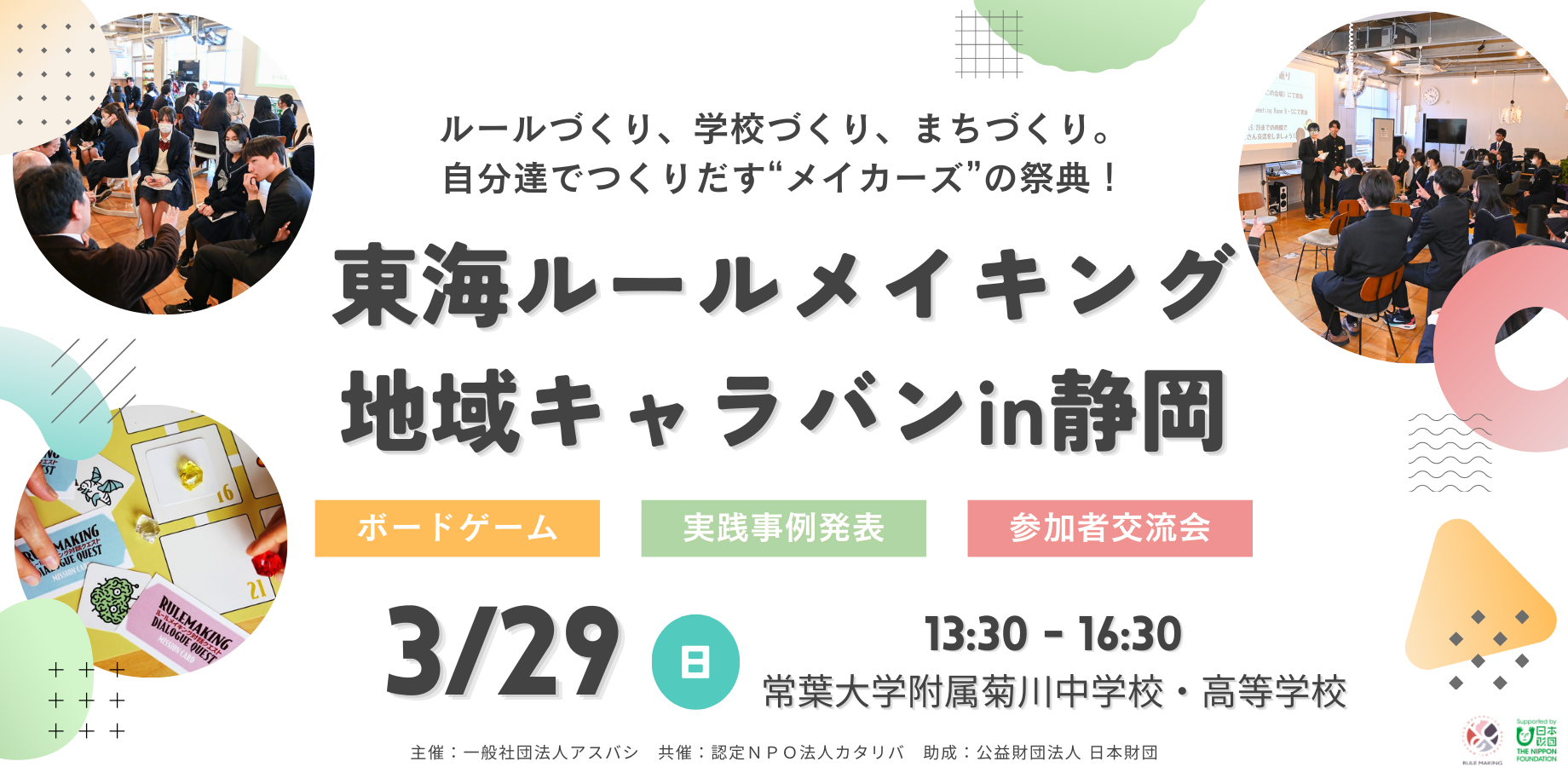

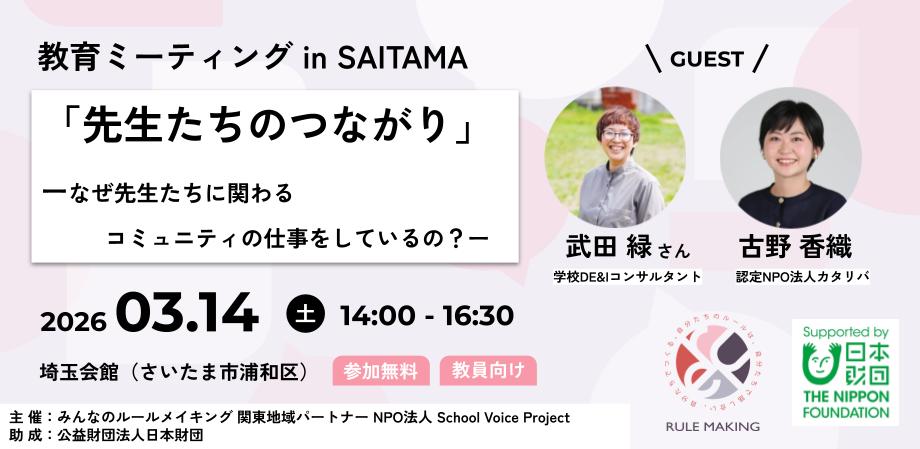

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。