- インタビュー

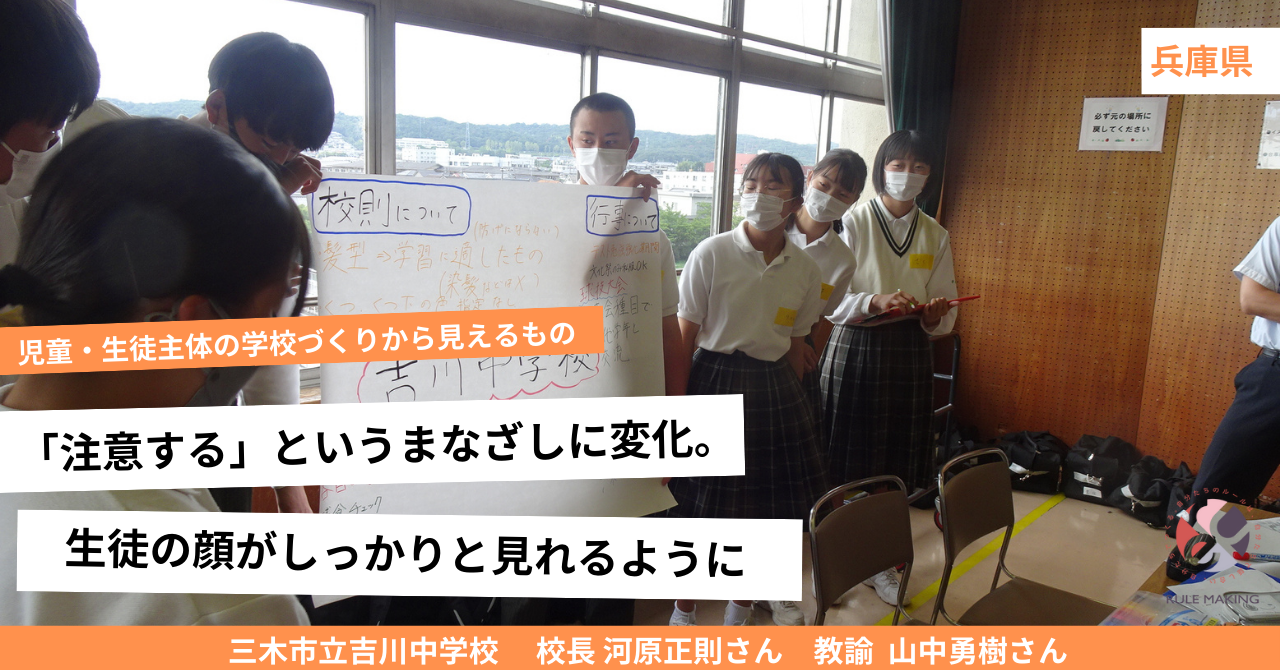

- 「注意する」というまなざしに変化。生徒の顔がしっかりと見れるように

「注意する」というまなざしに変化。生徒の顔がしっかりと見れるように

対話を通じて、児童生徒が中心となり学校の校則やルールづくりに取り組む「みんなのルールメイキング」。現在は500校以上の学校がカタリバとともに活動しています。全国では、さらに多くの学校でルールメイキングが実践され、校則見直しにとどまらない様々な場面で児童生徒が主体となった学校づくりに発展している学校もあります。

連載「児童・生徒主体の学校づくりから見えるもの」では、こうした実践の教育的意義をはじめ、教員や生徒の変化・成長を紹介していきます。また、児童生徒が参画する学校づくりの先にどんな景色があるのかを取り上げていきます。

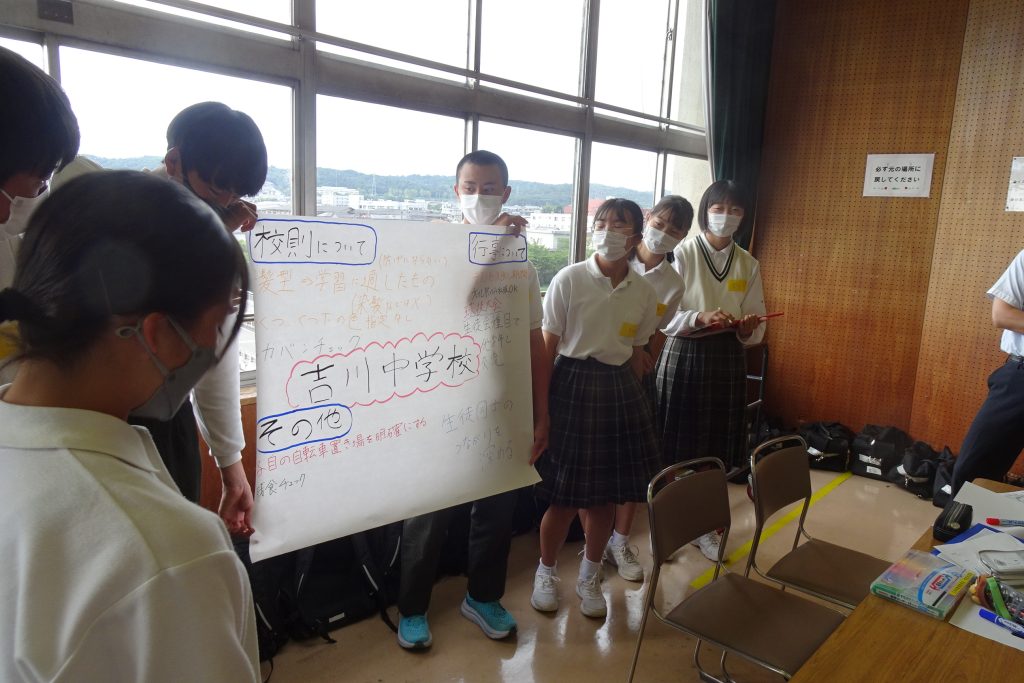

兵庫県三木市教育委員会の方針で、校則の見直し活動に取り組み始めた三木市立吉川中学校。外部的なきっかけでありながらも、教員側も活動の意義を見出し、生徒たち主体の見直し活動を支えています。活動を通して、「注意するために生徒をみる」という教員としての姿勢に変化が見られたと言います。学校長の河原正則さん(以下、河原)と教員の山中勇樹さん(以下、山中)に、詳しくお話を伺いました。

※所属校、肩書はインタビュー当時のものです。

三木市立吉川中学校 校長

河原 正則

小学校の校長を経て、2022年度に三木市立吉川中学校に着任。校則の見直し活動を、生徒たちが自分で考えていくことの大切さを学ぶ機会と捉え、教員や生徒を支えている。

三木市立吉川中学校 教諭

山中 勇樹

2018年度に三木市立吉川中学校に着任。2023年度に、生徒会と生徒指導の担当を同時に担い、校則の見直し活動を支えた。

——貴校で、校則の見直し活動に取り組み始めたきっかけはなんだったのでしょうか。

山中:内発的なものではなく、三木市教育委員会の方針として2021年度から始めることになりました。その流れに乗って、私たちも変えられるところから取り組んでみようかということになり、生徒会を中心に毎年行っています。現在は三木市内では全ての学校が校則の見直しに取り組んでいますが、そんな中でも本校は、過渡期に入っていると思っています。

——活動を始めた当初は、河原さん、山中さんはどのようにお感じになりましたか。

河原:私たち教師は、学校教育の中で校則についてきちんと教えられて育ってきた人間なので、最初はなかなか発想の転換ができなかったんですね。私自身は今も、「シャツが出ていたら、どうしてもだらしなく見えてしまう」という自分の感覚を拭い切れない部分があります。ただ社会の流れの中で、生徒一人一人の個性が尊重される時代になってきたんだということを感じました。何でも自由にできるというわけではないですが、生徒たちに考えてもらい、見直された校則を生徒たち全員が守れるのであれば、それでいいと思えるようになってきていますね。

山中:私自身は、校則を「守る」「守らない」といった発想はなく、「決められたもの」として捉えていました。正直、「生きているだけでみんな個性的だよね」と思うことはあって、髪型や服装がどうであれ、生徒たちに対して「君たちが君たちであることに変わりはないよ」と思っていましたね。

ただ市の方針とはいえ、何も考えずに実践するというのは、教育家としてはよくないと思っています。こういった活動にどんな意味があるのかを見出して、生徒が自分で考えられる状態にすることが私たちの大切な役目です。

活動を通して、生徒の自主性を伸ばし、思考する力、そして失敗から学んでもらうことを大切にしています。「暖かくなると思って薄着で来たら、寒かった」「この靴がいいと思ったけど、実際に履いてみたら運動しにくかった」といった経験を通して、「じゃあどうしたらいいか」を自分で考えていくということです。

同時に、「君らが考えたことなんだから」と生徒に丸投げするのではなく、マナーの観点から「その髪型はどうかな」と問いかける姿勢は、教員側としての共通認識として持っています。

——具体的には、どのように活動を進めていかれたのですか。

山中:まずは生徒たちに「校則を見直していこうと思うけど、何か思っていることはない?」と、投げかけました。当時は校内では、生徒も教員も校則を変える必要性は特に感じていなかったのですが、言われてみれば、説明がつかない校則があることに気づかされました。そういった合理性のないものに関しては、一度生徒たちに考えてもらうということからスタートしましたね。いきなり「変える」のではなく、「まずは考えてみようか」と。

生徒会で全校生徒にアンケートをとり、そこから校則を見直す合理性を考えていきました。具体的には、靴下や靴の色、肌着の色の指定や衣替えも無くなりました。自分たちで考えて服装を整えることになりましたね。

河原:本校では、毎年6月に生徒総会を開きます。その前に各学級でよりよい学校にするために話し合う機会を設けています。学級で出た意見を生徒会が集約して、教員に意見を聞きにきます。その時に「ちょっとどうなのかな」と思うこともありますが、「大人の意見」になってしまわないよう、しっかりと生徒たちと考えられるようにしようと意識しています。

本校は制服を導入していますが、2024年度は生徒たちが自分で着る服を考えられるよう、私服登校の期間を設けました。ただ、意外と生徒たちの多くが「楽だから」という理由で、ジャージを着てくることが多かったです.。

毎年7月後半に、市内の生徒会役員が集まり「生徒会交流会」を実施しています。2024年度は、講師として東京から元校長先生をお招きし、いろいろと生徒会活動についてアドバイスをしていただく機会を設けました。その講師の方から、交流会は「自分を出すという意味で私服で行ったらどうか」という提案を受け、生徒だけではなく担当の教員、見に来ておられる各校の校長も私服で参加しました。交流会の時は、普段のような私服で参加する生徒が多かったです。

自分たちで考えることの大切さを学ぶ機会として、生徒たちが自分たちなりに感じたことを大切にしてほしいと思っています。

——活動を通して教員としてのご自身の変化はありましたか。

山中:私自身は、これまで「校則を生徒に守らせなくては」と思っていたときは、「靴踏んでないかな」「髪型どうかな」と、注意するために生徒たちを見ていたように思います。ただ今は、注意するのではなく、「生徒の雰囲気を見る」「調子をみる」といったように、生徒の顔をきちんと見れるようになってきました。昔はすごく嫌な顔で生徒を見ていたと思いますね。「注意しなくてはいけない」と思って使っていたエネルギーで、今は生徒にプラスの声かけをするようになりました。

また、生徒側から「これはいいんでしょうか」と、よく聞いてくれるようになりました。教室の後ろに校則が貼ってあるので、「一緒に見に行こうか」といって確認することもあります。

河原:私は以前は、校則や決まりがあるほうが楽だと思っていました。同窓会でかつての教え子に会うと、「先生、昔は『服装の乱れは心の乱れだ』とよく注意していた」というようなことを言う子もいて(笑)そういった伝え方をしていたんだと思います。

人間は自分の経験したことをベースにして動いていく部分もあると思っているので、今も私の中で変わりきれていない部分もあります。でも先ほどもお伝えしたように、やはり生徒たちが自分で考えて、きちんと守れるのであれば、それでもいいんじゃないかと思えるようになってきました。

——生徒との関係性で変化はありましたか。

山中:良い意味でも悪い意味でも、パーソナルスペースが近くなってきた部分はあると思います。それは生徒たちにとって、大人やルールの威厳がなくなったからかもしれません。校長が言っていたように、私自身も価値観が変わりきならない部分はあります。ただそこで、「今の私の古い価値観で、『それはおかしい』と言い切ってしまうと、目の前にいる生徒の主体性を潰してしまうことになる」と自分自身に言い聞かせています。

ちょっと引いた立場で、「それはどうなの?」「自分で考えてみて」と伝えるようにしています。

——生徒たちの変化はどのように感じていますか。

山中:校則の見直し活動に限らず、生徒会に入ると、生徒たちは少しずつ変化していきますね。人前で話せる、周りが見通せる、ハキハキ話せるようになるんです。

また、校則についてアンケートをとったときに、他の生徒からの意見を見て「こういう意見もあるんだ」と、寛容に受け入れることができていたように思います。

——冒頭で「過渡期に入ってきた」というお話をされていますが、なぜそのように考えているのでしょうか。

山中:毎年継続して取り組む中で、本校では校則に関しては一通り見直したと思っています。今後の活動を考えた時に、「ルールだから守りなさい」ではなくて、相手からどう見えるのか、どういう印象を相手に与えたいのか、そして今この場で、何を意図してその行動をとっているのか。そういったことをマナーと照らし合わせながら、生徒たちと一緒にさらに考えていきたいと思っています。

また生徒たちに考えてもらうと、時間がかかるという側面もあります。私たちが1時間で終えられることも、倍以上時間がかかってしまう。活動の時間にも限りがあるので、生徒自身で限られた時間でどう取り組んでいくのかも同時に学んでほしいですね。

——最後に、生徒たちが主体的に考えていくために、教員だけでなく私たち大人が大切にするべき視点や価値観はどんなものがあるでしょうか。

河原:教師もそれぞれ異なる価値観を持っています。私の場合は、人に迷惑をかけないという価値観を大切にしています。時代が変わるなかで、そういった価値観を大切にしつつ、生徒、他の教員とのつながりや研修などを通して、磨いていきたいと思っています。

山中:時代や社会の変化が早すぎて、今私たちが大事だと思ってることは、もしかしたらもう3年後には通じてないかもしれないですよね。生徒たちが卒業するタイミングで、「先生が前に教えたことと全然違うじゃん」という状態になっていることだってあり得ると思っています。 その中でも私がやれることは、絶対勉強しないといけない、学ばないといけないわけではないけれど、「やったほうがいいこともあるよ」「こんな可能性が増えるよ」と示していきたいです。押し付けではなく、いろんな選択肢を提示することだと思っています。その中で、自分が選んだ道を納得できる人になってほしいですね。

「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?

ルールメイキング・パートナーは、生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。

登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で生徒が校則をテーマに取り組んでいる学校や、生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。