- インタビュー

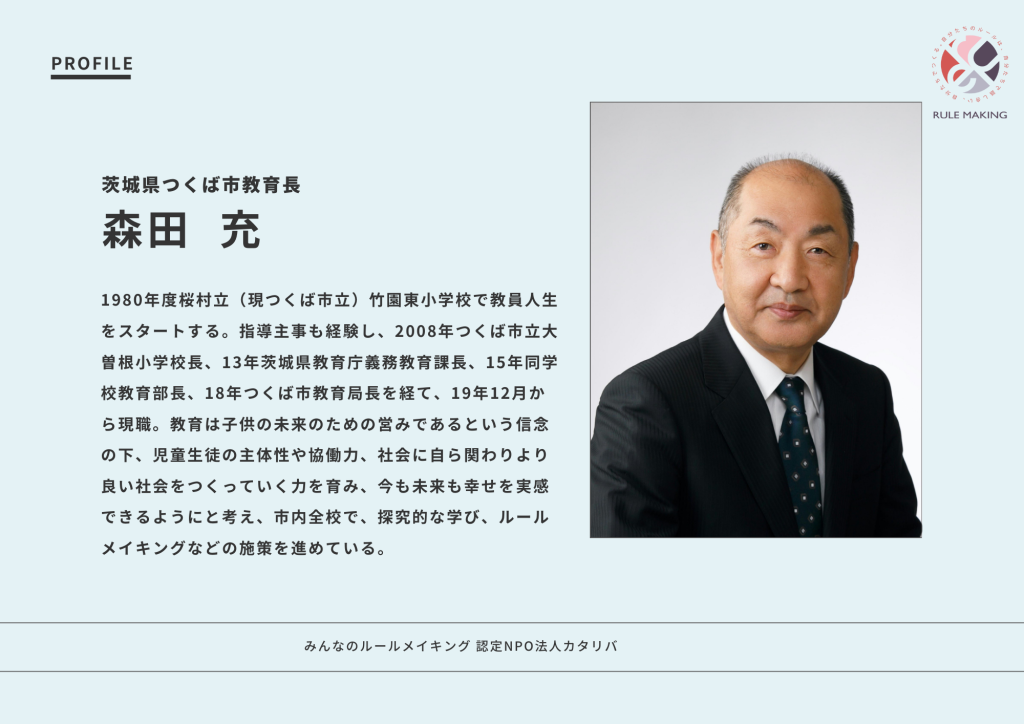

- 「管理から自己決定へ」と教育大綱に定めるつくば市の思いとは 【森田教育長インタビュー】

「管理から自己決定へ」と教育大綱に定めるつくば市の思いとは 【森田教育長インタビュー】

学校単位ではなく、自治体単位で地域内の教育改革を行うことは簡単ではありません。そんな中、行政と学校現場が緊密に連携し、着実に変化を積み上げているのが、茨城県つくば市です。市教育大綱に「管理から自己決定へ」と明記し、2022年から市内の全ての小中学校、義務教育学校でルールメイキングを推進。2022年は「GIGA端末のルールづくり」を、2023年度は「幸せな学校づくり」をテーマに、対話を通じて「一人ひとりが幸せを実感できる学校づくり」の実現を目指しました。

そんなつくば市で、2024年度にさらに進化を続けてきたルールメイキングの現在地を探るべく、教育長と現場の教員にそれぞれインタビューを実施。今回は、2019年から同市で教育長を務める森田充さんに、NPOカタリバ・みんなのルールメイキングの古野香織が、つくば市が目指す教育のあり方についてお話を聞きました。

ルールメイキングを題材に、幸せな人生を送るための学びを

古野香織(以下、古野):2022年度から、市内全45校で一斉にルールメイキングに取り組み始めました。改めて、この背景や狙いを教えてください。

森田充教育長(以下、森田):やはり教育大綱の存在が背景としては大きいですね。「一人ひとりが幸せな人生を送ること」を最上位目標として、「教えから学びへ」「管理から自己決定へ」「認知能力偏重から非認知能力の再認識へ」の3つを軸としているんです。「子どもにとっての幸せ」とは、自分の権利が守られていて、言いたいことが言えて、やりたいことができている状態だと思います。そして、自分一人だけが幸せなのでなく、人と接しながら皆で幸せになっていける状態であることも重要です。

ただし、「『管理から自己決定へ』を実現しましょう」と私が言っても、そのままでは教員たちもイメージを共有しにくいですよね。そこで、みんなでルールを作るという体験を一つのきっかけにしてみようと思ったんです。ちょうどGIGAスクール構想のもとで一人一台のICT端末が配布されたタイミングで、どうしてもYouTubeばかり見てしまうとか、SNSの使い方が社会問題になっているといった課題が出てきていたため、端末の使い方を題材にしようと決めました。

古野:なるほど。当時はまだ、「みんなのルールメイキング」としても自治体との本格的な連携事例は多くありませんでした。学校にとって第三者の立場であるNPOカタリバに問い合わせをいただいた理由はどんなものがあったのでしょうか。

森田:やはり学校内の教員だけでやるよりも、外の目線、考え方を取り入れながら進める方が、子どもたちにも教員にも新鮮な刺激になると考えていました。ルール作りを題材にしていこうと決めた段階で、「カタリバという団体がこういう活動をしている」と紹介いただく機会があって。代表の今村(久美)さんとお話させていただいて、目指すところが共通していると感じたんですよね。

「何のためにやるのか?」という位置づけが重要

古野:「ルールメイキングは、ブラック校則という社会問題に対する取り組みである」とメディアに取り上げられることが多い中、子どもと教員、保護者、地域の方などがみんなで合意形成していくプロセスを発信したいと思っていました。同じ思いで活動をスタートできたことは大変ありがたかったです。市内の全45校、一斉にスタートされた点も特徴的だったと思いますが、どんな狙いがあったのでしょうか。

森田:全校でやることで、各学校での取り組みの結果やプロセスを共有し合えると思ったんです。プレゼンテーションの機会を作ってお互いの実践を比べることで、さらに対話したり改善したりしていくきっかけになるだろうと。それもあって、当時「タブレット端末という共通テーマに絞らなくてもいいんじゃないか」という声もあったのですが、まずは一回同じテーマでやってみようと決めました。家でも使うものなので、保護者を巻き込みやすいというメリットも考慮しましたね。

古野:当時を振り返り、市内全校でルールメイキング活動を始める際のポイントはどんなものだと思いますか。

森田:一番大切なのは、何のためにやるのか?という問いだと感じます。もし私の思いだけを根拠に、何も軸がなく「タブレットの使い方を児童・生徒主体で決めてください」とだけ言っていたら、なかなか進まなかったはず。ただ、つくば市の場合は教育大綱の文言があり、現場の教員にも浸透していたため、理念やコンセプトのレベルでは同じ方向を向けていたことが非常に大きかったです。

ルールメイキングは、それ自体が目的なのではなく、自治体や学校が実現したい教育を体現する材料であるわけで、(ルールメイキングに取り組む)文脈や位置づけをしっかり自治体が設定し、現場の理解を得てはじめて、活動の納得感も推進力も生まれるのだろうと思います。

児童・生徒がわくわくできる活動に、地域や保護者も巻き込む

古野:森田教育長ご自身も、県内の小中学校の現場に長くいらっしゃいました。現場の立場ではどんな教育観をお持ちだったのでしょうか。

森田:当時から、子どもたちが主体的に活動することを最優先に考えていましたので、「集まれ」とか「前へならえ」とか、そういうことを絶対に言わないと決めていました。できるだけ自分で考えて計画を立ててもらって、その分「自分で決めたんだから守るのは当たり前でしょう」というスタンスで。水曜日の休み時間はクラス全員で遊ぶ時間にして、「遊び係」の児童がクラスの皆にアンケートを取って、遊びの内容を決めていましたね。

古野:まさに自己決定ですね。

森田:とはいえ、最初の1、2年は「指示型」になってしまっていたかもしれません。初任地となった学校が外国の児童が多い小学校で、通知表もないし容姿のルールも無いところでしたし、先輩の教員たちも自由な方々だったので、少しずつ「子どもに任せることで子どもが生き生きしてくるんだ」という教育観が形作られてきたと思います。

子どもたちが、オリエンテーリング(※グループで歩き回って地図に示されたいくつかのポイントを見つける活動)を宿泊学習の一つの活動として企画していたのですが、当日雨が降ってしまって。「どうする?雨で飯ごう炊さんはできないな」と言うと、「オリエンテーリングは、雨の中でもどうしてもやりたい」と言うので、実施することにして、私たちはビデオを撮影していたんです。それを保護者の方々に見せたら、「あんなにたくましく、わくわくしている姿は初めて見た」と大喜びしていましたね。

古野:保護者の方の理解を得ていくことは、特に小学校では重要ですね。タブレット端末の使い方の例でも、家庭ごとに考え方は多様だと思います。

森田:小さいうちはICTなんて触れなくて良いんだという方から、AIをどんどん使いこなせるようになってほしいという方まで保護者の考え方も多様化している中で、合意形成は難しくなってきているところですね。だからこそ、ルールメイキングの活動を学校だけに閉じるのではなく、今後はもっと地域や家庭に開いて、色んな大人と対話していけるものにしたいと思っています。大人たちが「子どものために」と子ども不在で議論するよりも、当事者がどう考えているかを大人も知っていく必要があると思います。

手応えをもとに、さらに「意見が大事にされる」環境を目指す

古野:2025年度は教育大綱が新しく策定されるタイミングです。さらにどのように発展していくのでしょうか。

森田:ルールメイキングに関しては、期待通りに発展が続いていると言える状況なので、基本方針は現状のまま、大きくは内容を変えないつもりなんです。ただ、先程のお話と同じく、教育大綱についても子どもたちの声を聞かないといけないなと思い、先日、小学生、中学生それぞれと対談をしてみたんです。すると子どもたちから、「豊かな学びって書いてあるけど、教育長はどんなイメージを持ってるんですか」などと質問が来て、改めて子どもの視点と気付きに新鮮さを感じましたし、必要なステップだったなと再確認しました。

古野:自分の周りの環境を当たり前と思わず、自分ごととして捉えているのがわかりますね。

森田:全50校の児童に対してアンケートも実施してみたのですが、概ねルールメイキングの成果が出ていると言える結果でした。「自分の気持ちを分かろうとしてくれる仲間がいる」に対して92%、「自分の意見を伝えやすい」は83%が肯定的回答となりました。やや低かったのが「自分の意見が大事にされている」という項目で、肯定的回答が77%でした。意見を言いやすい場や信頼関係はできつつあって、これからはその意見をどう扱うかを、私たちも子どもたちも学んでいく段階なのだと思います。

古野:私たちも同じ思いで活動を続けています。こども基本法が施行された中、子どもの声を聞く場は増えてきていますが、意見を意思決定にしっかり活かすことや、子どもたち自身が「自分の意見が大事にされている」と感じられるようにしていくことが、次のポイントになりますね。

森田:子どもたちにとって、自分たちの学校を自分たちで作れているんだという成功体験は、大きな成長に繋がると思っています。とはいえ子どもたちに任せる・委ねるというのは本当に難しいことで、私自身、「理想の子ども像」がどこかにあって、そこに引っ張ろうとしてしまっているかもしれません。教員同士やカタリバの皆さんにも相談しながら、教員一人ひとりが経験から学んでいくしかありません。活動の軸がぶれてしまうことだけはないように、教育大綱も活用しながら、全ての学校、全ての教員が同じ方向に向かっていけるように、今以上にルールメイキングに込める想いを伝えていきたいです。

「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?

ルールメイキング・パートナーは、生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。

登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で生徒が校則をテーマに取り組んでいる学校や、生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。