- インタビュー

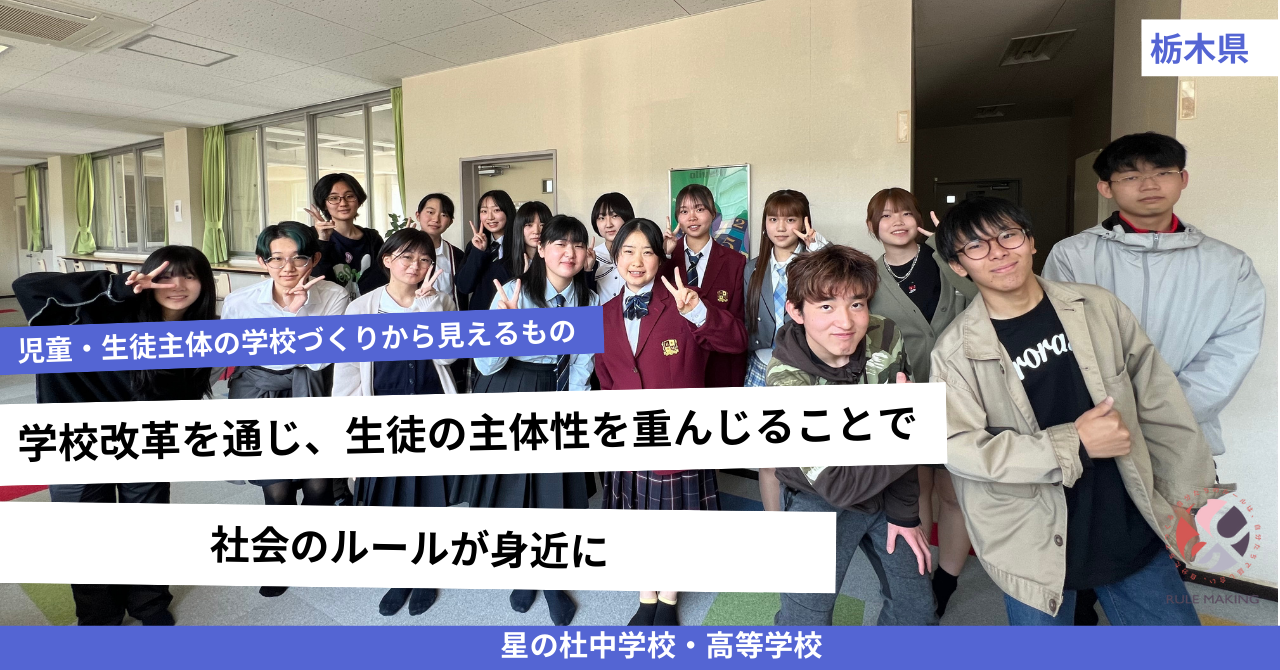

- 学校改革を通じ、生徒の主体性を重んじることで社会のルールが身近に

学校改革を通じ、生徒の主体性を重んじることで社会のルールが身近に

対話を通じて、児童生徒が中心となり学校校則やルールづくりに取り組む「みんなのルールメイキング」。現在は480校以上の学校がカタリバとともに活動しています。全国では、さらに多くの学校でルールメイキングが実践され、校則見直しにとどまらない様々な場面で児童生徒が主体となった学校づくりに発展している学校もあります。

連載「児童・生徒主体の学校づくりから見えるもの」では、こうした実践の教育的意義をはじめ、教員や児童生徒の変化・成長を紹介していきます。また、児童生徒が参画する学校づくりの先にどんな景色があるのかを取り上げていきます。

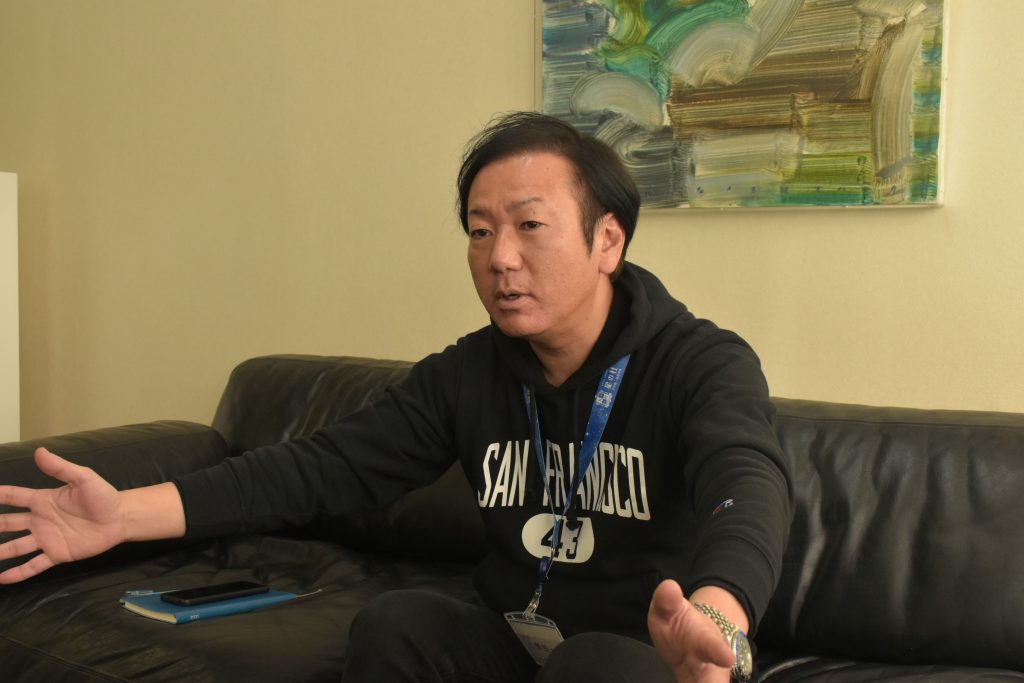

2023年4月に開校した宇都宮市の星の杜中学校・高等学校。前身は1954年から続く女子校でしたが、年々生徒数は減少。高等学校は150人の定員に対して、一学年40数人しか集まらないという状況が続いていました。2021年度に学校改革を推進する立場として、立役者になったのが民間出身で現在学校長を務める小野田一樹さんです。学校に実際にお邪魔して学校改革への話を聞くと同時に、生徒たちの思いにも触れてきました。

生徒数の減少による危機、改革に乗り出した民間出身の「校長補佐」

小野田さんは旅行会社JTBで教育事業部に所属し、修学旅行などの学校行事の企画を担当していました。そのため、当時の校長(現在の佐々木秀治学園長)と面識がありました。JTBを退職して自分で起業するため、あいさつに学校を訪れたところ、当時の校長から学校改革を手伝ってほしいとの依頼を受けました。

小野田さんはJTB時代に様々な学校と連携する中で、「『こういう学校づくりをしたい』『こういう先生素敵だな』というようなイメージが頭の中にあった」と話します。

そして、海外出張でアメリカ・シリコンバレーにある同国で最も先進的な教育をしている幼小中高一貫校を視察したことをきっかけに、日本の教育に関して違和感を持っていたといいます。

「視察したのはハーバード大学など名門校に進学する子を多く輩出している学校なのですが、ちょうど小学校6年生にあたる児童が、ツリーハウスを作っていたのです。みんなで重さや広さなども含めて設計から自分たちで考えていて。実際に作るのも児童がやる。条件は、幼稚園児が中に入って遊ぶことができること。そういった教育をやっていても世界を動かす人になれるのであれば、日本での教育ってこのままでいいのだろうかと思いました」

2021年度から「校長補佐」として着任し、職員室に席を置いて学校改革に取り組みます。ただ当時、現場の教員は、「民間企業出身の人が教育のことについて本当に分かっているのか?」と対応に困ったのではないかと話します。学校開校は2023年4月と決まっていたため、1年で準備をして2年目からは告知に入らなくてはいけない状況でした。全ての事項で合意形成を図ることが難しいため、月1で教員と目線合わせをする研修の時間をとるようにしていたと言います。

社会から切り離された「学校」に新しい価値観を持ち込む

学校の中に教員ではない民間の視点が入る重要性を、小野田さんはこう話します。

「私は、学校の常識が社会の非常識と言われることがあるように、なぜか学校という空間が社会から切り離されて動いているような感覚がありました。現場の教員が、それに気づいたり違和感を持ったりすることも難しい環境であるのではないかと思っていました。一緒に新しい学校をつくっていくことに、教員、民間出身などにはこだわらず、進めていく必要があると思います」

青木直行さんも民間出身の一人。JTB時代の小野田さんの後輩で、他のところに転職が決まっていましたが、それを断って星の杜中学校・高等学校の学校改革に加わりました。現在は「マーケティングチームマネージャー」として広報活動や星の杜中学校・高等学校のブランディングに携わっています。学校では、学校の広報や生徒募集に関わる部署を「マーケティングチーム」と呼び、また生活指導部・進路指導部は「ライフクリエイトチーム」、学習に関する部署は「ラーニングクリエイトチーム」と呼ばれています。

学校改革としてまず取り組んだのは、共学化。女子校として伝統校であるため、「触れてはいけないこと」として周囲から反対を受けました。ただ、目に見えて生徒数が減っていたため、共学化は避けられない状況でした。さらにスクールミッションを見直し、「新たな価値を創造し社会貢献する、チェンジメーカーの育成」と定めました。「これはおかしいのではないか」という身近な気づきや違和感を大切にし、仲間を集めて解決のために行動できる。そういった資質や能力を兼ね備えた人材をチェンジメーカーと呼んでいます。

担任も、クラス担任制ではなくチーム担任制にしているため、一学年の生徒を複数の教員が担任として関わります。そのため、生徒たちは相談したい内容によってや二者面談や三者面談の際も、自ら考えて自分に合った先生を選んでいます。また授業も、皆で一斉に前を向いて取り組むスタイルではなく、複数のグループに分かれる「アイランド形式」で行います。目の前の仲間と一緒に考えたり、教え合ったり学び合ったりすることを大切にしています。

同校では、社会で本当に使える英語コミュニケーション力や世界で活躍するための力を身につけるために、留学制度にも力を入れています。現在の高校2年生は約100人のうち、37人が留学を経験しています。留学先は世界10都市から、期間は1カ月~1年の間で全て生徒が自分で決めます。また、1年間留学した場合でも留学先の学校で得た単位は、同校の単位として認められる仕組みになっており、高校は3年間で卒業可能です。

大切なのは学校からのメッセージがちゃんと発信されているか

さらに、定期テストや校則も廃止しました。

小野田さんは「英語は、暗記してテストで良い点を取ること以上に、社会に出た時に話せることが大切だと考えます。学校の定期テストの点数の差って大した差ではないのではないかと思い、偏差値も含めて優劣をつけることの意味を問い直しました。

定期テストは廃止し、その分単元テストをすることに。この点数も全て成績に入れています。というのも、一定程度机に向かって勉強するという習慣は必要だと思うのです。ただ定期テストのように、数カ月に一度詰め込むのではなく、頻繁にテストをすることで自分の理解度を確認する時間をつくることを目的としています。また、授業時の発表など生徒たちのパフォーマンスは全て成績に入れることにしています」と話します。

校則も廃止し、化粧、染髪、ピアスなども認めるように。もともと校則の厳しい学校でしたので、反対する教員もいたといいます。それでも小野田さんは、生徒の主体性を重んじるという姿勢を大切にしたかったと話してくれました。

「学校としてのメッセージが生徒や教員、校外にもちゃんと届いているかどうかが重要ではないでしょうか。本校は『社会で本当に活躍できる人材』を育てることを重視している。それを考えた時に、『校則で縛ることは必要ない。なぜならば、自分たちでしっかりと考えて行動することこそが、社会にとっては必要である』というメッセージをしっかりと生徒や教員らに繰り返し発信していく必要があると思っています」と訴えます。

普段は生徒だけでなく教員も自由な服装で過ごしますが、始業式・終業式などの行事のときは教員も生徒も正装をするようにしています。

「普段の学校生活において校則がない中で、どうやって自分たちでルールを守るかを考えなくてはいけない。それは、社会のルールを守ることが大前提です。社会の大きなルールの中で、校則という小さなルールで縛ってしまうと、その先にある社会のルールは見えづらくなります。校則というルールをとっぱらったことで、生徒にとっては社会のルールがより近くに感じられるようになっているのではないでしょうか。校則って先生の前で守られるものでは意味がないですよね。社会の中で見たときに『それってどうなんだろう?』という問いかけが大切ではないかと思います」と話していました。

青木さんも「社会のルールと照らし合わせた時に、『これはまずいかな』と生徒が気づいたときに、自分の身なりなどを改める。それに気づける環境が大事なのだと思っています」と強調します。

自らチャレンジしたいことが増え、視野が広がった

同校ではスマホの持ち込みも許可されています。生徒の中で、トラブルが生じることも稀にありますが、そのときは教員も一緒になぜそういった問題が起きたのか、改善点はどうするかを考えていきます。

「SNSなどを用いたトラブルが起きるのは大人も一緒。むしろ大人のほうが大きなトラブルになることもありますよね。スマホを禁止するのではなく、学校の中でどうしたらトラブルが起きないかを考えることが大切ではないでしょうか」と小野田さんは言います。

放課後に通りかかった生徒の皆さんにも、同校に通っている思いを聞いてみました。

高校2年の生徒は「中学校の頃に比べて『いろんなことに挑戦してみよう』と思えて、可能性が広がっているように感じています。校則がないことで、自分で考えて自分で決める責任感を感じるからかもしれません」と話していました。

別の生徒は、「中学時代の友達で校則が厳しい学校に通っている子がいますが、そちらのほうが自分で考えるということが少ないように感じて、楽なのかなと思うこともあります」と打ち明けてくれました。その上で、「他の学校だと、先生が決めたことを生徒が守るというようになっていることも多いと思いますが、この学校は自分たちの意見を尊重してもらい、先生とも対等な関係にある。通いたいと思える学校を自分たちで作っているという感覚です」と胸を張っていました。

「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?

ルールメイキング・パートナーは、生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。

登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で生徒が校則をテーマに取り組んでいる学校や、生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。