- インタビュー

- 重要なのは教員側のマインド。生徒が動き出そうとした時にどのような環境整備ができるのか

重要なのは教員側のマインド。生徒が動き出そうとした時にどのような環境整備ができるのか

対話を通じて、児童生徒が中心となり学校の校則やルールづくりに取り組む「みんなのルールメイキング」。現在は500校以上の学校がカタリバとともに活動しています。全国では、さらに多くの学校でルールメイキングが実践され、校則見直しにとどまらない様々な場面で児童生徒が主体となった学校づくりに発展している学校もあります。

連載「児童・生徒主体の学校づくりから見えるもの」では、こうした実践の教育的意義をはじめ、教員や児童生徒の変化・成長を紹介していきます。また、児童生徒が参画する学校づくりの先にどんな景色があるのかを取り上げていきます。

岩手県立高田高等学校では、生徒会執行部が主体的に全校生徒や教員への働きかけを行ったことで、2024年度に女子生徒の制服でスラックス着用が認められ、指定のソックスが廃止されるなどの動きがありました。生徒が自分たちで考え、動き出した時に「教員側がどのような環境を整備できるのかが重要です」と話すのは、副校長の及川伸也さん(以下、及川)。取り組みについて、及川さんに詳しくお話を伺いました。

岩手県立高田高等学校 副校長

及川 伸也

1997年度に教諭採用後、岩手県立一関農業高等学校、遠野高等学校、盛岡第三高等学校、水沢高等学校を経て、岩手県立総合教育センターで勤務。2024年度から岩手県立高田高等学校に着任。

——貴校ではどのようなきっかけで学校でのルールや校則の見直しが始まったのでしょうか。

及川:本校では、2024年度からジェンダーの視点を意識して、女子生徒の制服にスラックスを取り入れることになりました。また、女子生徒のソックスも指定のものを着用することになっていましたが、廃止されたほか、部活動の兼部や授業中の水分補給も認められることになりました。こういった動きのきっかけは、本校の生徒会執行部による働きかけです。

これまでの生徒総会で、生徒たちから出されていた意見について生徒会執行部会内で熟議を重ねました。生徒会からの要望としてとりまとめた上で、2024年3月に執行部全員で校長室を訪れ、「校則をこういうふうに変えていきたい」と校長に直接提案したことがはじまりです。

その後すぐに、近隣の3つ高校の生徒会執行部とはじめて意見交流会を行い、各校の現状報告や、制服、ジャージ登校、校則改正の手続き、化粧の是非などについて協議を行い、お互いの考えを共有する時間を設けました。それから本校の教員間でも話し合い、生徒会も全校生徒にアンケートをとったり、保護者からも制服に関する意見を集めたりしました。最終的に生徒総会を通じて全校生徒に合意をとり、見直されていきましたね。

——近隣の高校との意見交換は、どのような経緯で行われたのですか。

及川:本校の生徒会執行部が声をかけました。生徒たちの中で、もともと校則を変えたい、動き出したいという思いを持っていて、発案したのだと思います。というのも、本校は制服のソックスだけでなく、ワイシャツもきちんと指定のものが決まっていて、保護者にも費用の面で負担をかけていたように思います。私自身、ここに着任した当初は「しっかりと決められたルールが多い」という印象でした。生徒も同じようなことを感じ、他校の状況を知りたいと考えたのではないでしょうか。

——執行部から要望を受けた校長をはじめ、教員の方に、生徒の思いをきちんと受け止められる体制を整えておくことは必ずしも簡単ではないように思います。

及川:校長自身が生徒目線で、生徒の意見に真摯に向き合う姿勢があったことは一つの要因だと思います。教員間の中では8~9割は賛成でしたが、長く務めていらっしゃる方の中には学校への愛着がある分、特に制服の見直しに関しては不安を持つ方もいたと思います。例えば、「学校の伝統がなし崩しになってしまう」「今まで問題がなかったのに、なぜ変える必要があるのか」といった意見です。なかなか全員が納得した状態でスタートすることは難しいですよね。それでも見直しができたのは、まず時代の変化が大きいと思います。社会でもジェンダーの視点が重要になっていて、他校でも取り入れ始めているところは多いので、見直していく土台が出来上がった状態だったのではないでしょうか。

また、「見直したい」と思っている仲間を教員間で増やしておくというのも大事だと思います。教員は真面目な方が多い分、どうしても変化に怖さを感じる方もいらっしゃいます。もしも失敗したときに、生徒に何か不利益が起きてしまい、「変えなきゃ良かった」と責任を強く感じてしまうことはあります。臆病になってしまいますよね。だからこそ改革を行うには、前もって教員に意義を説明し意見を聞いたり下準備をしっかり行い、土台を作ってから動き出さないと難しさはあるのではないかと思います。

今回の見直しについては、執行部の担当教員も生徒側にアドバイスを伝えるということはありましたが、基本的には生徒たちが自分たちで考え、意見を揉んでいきました。水分補給などに関しては全校生徒にアンケートをとっています。制服については教員側でも他校の情報を調べ、参考にしていますが、生徒側からこういった意見や動きがなければ、2024年度も何も変わらなかったでしょうね。

—―実際に変えてみて、生徒側の変化はありましたか。

及川:正直全校生徒みんなが大きく変わったということはありませんが、生徒会執行部に対して「変えてくれてありがとう」という気持ちはみんな持っていると思いますね。

また、実際にソックスの色の指定を無くしてからも、生徒たちは白を貴重としたソックスを履いています。教員のほうが「派手なもの、変なものを履いてくるのではないか?」と心配しすぎていた部分があり、生徒のほうが思った以上にしっかりしていたんですね。

それは、生徒会が周りの生徒の巻き込み方が上手だったと言えるかもしれません。校則が見直されることになったときも、全校生徒に対して「先生方の協力もあって変えることができました。先生方の気持ちを裏切らないようにやっていきましょう」というような声かけをしたんですね。だからこそ、生徒側もきちんと考えてくれている側面はあると思います。

——及川さんご自身は、校則やルールを見直すことや、学校運営に生徒が参画していくことについてどのようにお考えになっていますか。

及川:私たち自身が時代の変化に対応していく必要があると思っています。生徒もどんどん変わっていくんですから。例えば、本校がある陸前高田市は東日本大震災で甚大な被害に遭いました。生徒の中には震災を経験した子はいますが、当時3、4歳だったので記憶がない子もいます。これから入学してくる生徒たちは、さらに記憶がない子たちのほうが増えていきます。このように、時代が変わる分、教員側も考えを変えていかないとこれからの教育は難しいのではないでしょうか。私も、変わることへの「怖さ」は抱くタイプですが、でも変える必要性は感じています。

——ご自身が大切にされている指導観、教育観はありますか。

及川:若いころは「ティーチング」という考えを中心に教えていましたが、徐々に変わっていきました。私は長年ソフトテニス部の顧問をやっていたので、強くなるために強豪校の練習を何度も見に行きました。そこで気づいたのが、私が教える生徒はどうしても「指示待ち」の子が多いということです。一方で強い学校の生徒は、自分で考えて動けるタイプの子が多かったんですね。

そこから、普段の授業やクラス活動でもこちらからの一方的ではなくて、まずは生徒に考えてもらうことが多くなりました。私の担当教科は数学でしたが、解き方を教える・見せるではなく、「どういうふうに解けると思う?」「どんな考え方ができると思う?」とこちらから質問して、生徒から返ってきた答えをさらに深堀していくということを、繰り返しやっていました。

学校行事でいえば、若い時は、まるで自分が実行委員のように「どうする?」と何度も声をかけて、生徒に意見を出させた上で多数決で決めさせていました。それが次第に、生徒に全部委ねて、自分は引いたところから見るだけになりました。

今振り返ってみると、若い時は「とにかく生徒に失敗させないように」という意識が強すぎたんだと思います。今は「失敗してもいいじゃん。そこから学ぶこともある。人生そんなに成功がずっと続くわけじゃないんだから」といった気持ちが強くなってきましたね。そういった接し方をすると、生徒のほうも劇的に変わるということはなかったとしても、少しずつ成長を感じられるようになり、それが私は楽しいと感じていました。

——2024年度の生徒会執行部が踏み出した一歩を、さらに継続させていくために、どんな仕掛けが必要だとお考えでしょうか。

及川:恐らく影響力のある生徒が1人いただけでは、あまり変わらないのかもしれません。生徒自身の話ではなく、生徒が動き出そうとするときに、生徒の周りにいる教員側の状況が重要だと思います。つまり、教員がどのような環境を整備できるかということです。そして、教員たちを「よし、一緒に動き出そうか」といった気持ちにしていくのが、私たち管理職の仕事だと思っています。難しいことではありますが、そういったことをこれからも意識していきたいですね。

1、2年生たちは3年生が動いた姿を見ているので、先輩たちの意志を引き継いでいきたいと考えているようです。それをうまく軌道にのせることができれば、どんどん回りだすと思います。そういった意味で、2024年度は大きなきっかけを生徒が与えてくれた年だったのではないでしょうか。

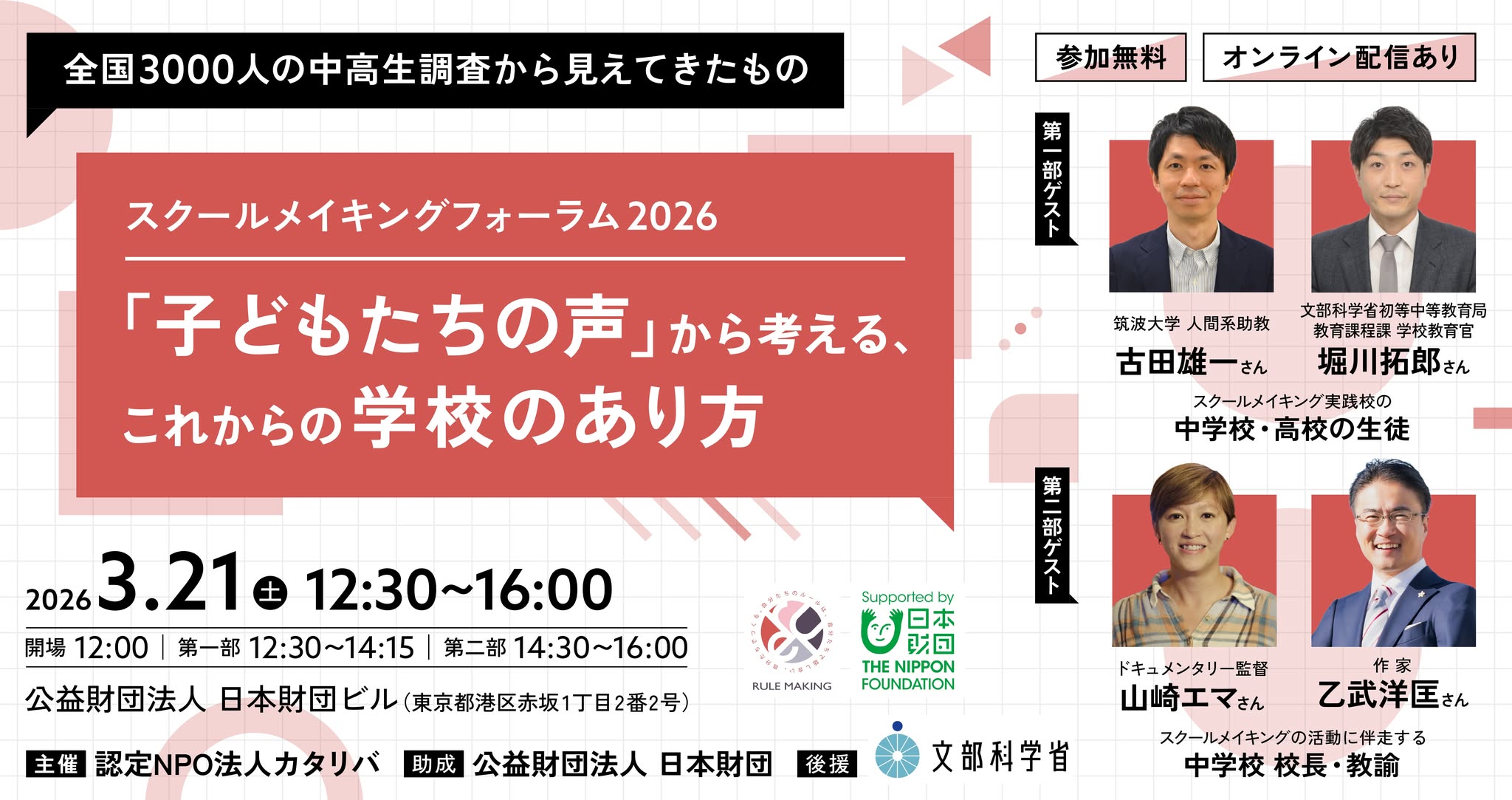

「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?

ルールメイキング・パートナーは、生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。

登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で生徒が校則をテーマに取り組んでいる学校や、生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。