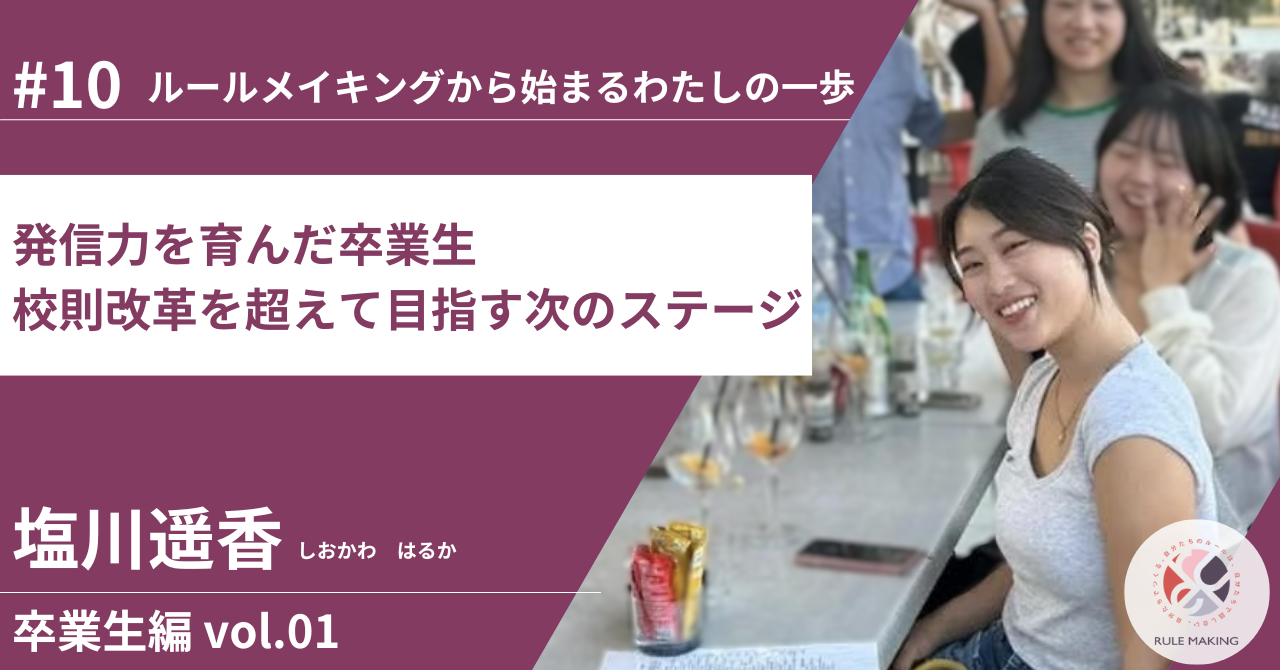

- インタビュー

- 発信力を育んだ卒業生 校則改革を超えて目指す次のステージ

発信力を育んだ卒業生 校則改革を超えて目指す次のステージ

ルールメイキングは、生徒が中心となり教員など学校の関係者と対話しながら校則・ルールメイキングを見直していく取り組みです。「校則・ルールが変わる」という結果だけではなく、立場や意見の異なる違う人との対話を通じて納得解をつくるプロセスを大切にしています。

連載企画【ルールメイキングから始まるわたしの一歩】では、ルールメイキングやそのイベントに関わった生徒や卒業生、教員から思いを聞くことで、ルールメイキング活動の先にあるものを考えていきます。

今回お話を聞いたのは…

大東文化大学

塩川遥香さん

筑波大学附属坂戸高校の元生徒会長。高校時代にルールメイキングの活動に参加。高校卒業後はサポーターとして、中高生のルールメイキング活動の支援を行う。

「時代にピント合わせろ」――自由な校則への挑戦と発信力の成長

ーールールメイキングの活動はどのように始まりましたか。

私が通っていた高校は、4分の1程度の生徒が親の転勤で海外に住んでいたことがあったり、本人がミックスルーツを持っていたりして、海外が好きで頻繁に訪れる子も多くいました。学校ではアイデンティティを尊重する授業が行われていたものの、古い校則は残ったままで教師の指導もバラバラだったため、校則の見直しを進める流れが生まれることになりました。コロナ禍で生徒会としての活動がなくなり、以前から問題意識のあった校則について、「今こそ取り組んでみないか」と先生から生徒会に提案があったことから、本格的に活動が始まりました。

ーー具体的にはどのような活動をしてきましたか。

高校1年生が終わる3月からコロナ禍となり、2年生の1学期はオンライン授業になったので、学校に通えませんでした。夏休みに生徒会で集まった時に先生から取り組みの打診があって、2学期から登校になったタイミングで見た目に関する校則を自由にするプロジェクトを始めました。12月に2週間トライアル期間を設け、1月後半からは15個あった校則を「学校にふさわしい服装と容姿を状況や他者にも配慮して自身で判断すること」の1つにしました。

▼高校生時代に活動していた当時の記事

「ピアスやヘアカラーは、生徒が自分で判断」校則を変えるまでの私たちのプロセス【筑波大学附属坂戸高校】

学校事例

- #国立

- #高校

ーー活動をする中での周りの反応はいかがでしたか。

生徒会が主導となり「自由な校則」を提案した際に生徒の1割は賛成、8割は無関心、1割は強く反発という反応でした。反発する生徒たちからは、私服の導入によって家庭の格差が浮き彫りになったり、大学入試に悪影響を与えたりするのではないかという意見が寄せられました。しかし、2週間のトライアルを実施したところ、友達同士の干渉はほとんどなく、特に問題は起きなかったため、校則を自由化することになりました。

ーールールメイキングの活動を通して得られたきっかけはありましたか。

社会との繋がりを得られたことが大きな成果でした。最初は自分の学校独自で校則問題に取り組んでいましたが、「ブラック校則」という映画が公開されたことをきっかけに、社会的なムーブメントが起きたように感じています。オンラインの勉強会で知り合った高校生が、「知り合いの記者がブラック校則に取り組む高校生を探している」と教えてくれたことをきっかけに、私たちの学校の取り組みが取材されることになり、次第に社会との繋がりが広がっていった形です。

ーーご自身はルールメイキングの活動を通してどんな力がついたと感じていますか。

「言葉をつくって発信する力」がついたと感じていて、メディアを使って自分の思いを発信していくことが大切だと考えています。校内のルールメイキングの活動で広報チームのリーダーを務めていたときには、中学生や保護者向けに生徒募集ポスターを作成し、「時代にピント合わせろ」というキャッチコピーを考案しました。この言葉は「校則の価値観をアップデートしよう」という意味で使っていて、今でも気に入っています。

ーー課題意識を持ったときに、どのように周りの共感を得るようにしていますか。

「〇〇は悪い」という表現ではなく、「あくまで私の主観として悲しい、切ない、悔しい」と語るようにしています。批判ではなく「こうなったら、より社会が良くなると思う」と理想の未来を語るようなイメージです。問いかけスタイルで文章を作ったり、誰もが経験したことがあるような事象やニュースを引っ張って文章を作ったりすることを心がけるようにしています。

高校から大学へ繋がる活動の歩み――

ルールメイキングから社会的ムーブメントへと繋げる挑戦

ーー大学に入ってからどのように活動を続けてきましたか。

正直なところ、高校時代にくらべて受動的で刺激が少ない生活に不満を感じていた時がありました。そんな中で、ルールメイキングに取り組む中高生が立ち上げたNPO活動を始めることを知り、参加を決めました。具体的には中高生のサポートや教育系イベントへの出展などを実施しています。さまざまな学校に出張授業に行くことも増えたのですが、形式的な校則改革が続いている学校もまだまだ多く、課題を感じています。例えば「白色だけ許されていた靴下の色が黒色・紺色もOKになりました」という校則改革は、本質的に自分で考えて行動していくという趣旨からずれている気がするので、もっと広い世界を知ってほしいなと思いますね。

ーー現在の学校のルールメイキングの環境についてどのように感じていますか。

私たちが高校時代に活動していた時に比べると、先生たちの協力度合いは向上していて、校則を取り巻く環境は好転していると思います。関東地域生徒大会に行ったときも、遠方から時間をかけて来られた先生が熱心に児童・生徒の話を聞いたり、質問をされたりしていて、感動しました。

ーー今後はどのような活動をしていきたいですか。

ルールメイキングに関するメディアでの発信は、自分の好きなことであり、続けていきたいと考えているので、お話をいただければ積極的にやっていきたいと考えています。ルールメイキングを職業として収益を得るなど、ビジネスの面にもっていくのではなく、今の自分をつくってくれた一つの要素として使っていきたいと思っています。

ルールメイキング以外の面では、大学に入ってから始めた茶道や着物の魅力にハマり、留学時にも日本の和文化がいかに尊重されているか知った経験から、和を自らまとって美しさを発信する生き方をしたいと思うようになりました。和が持つ豊かさは、侘び寂びだと考えていて、物や情報が溢れる現代だからこそ、洗練された少しのモノと移りゆく四季を愛でることが本当の豊かさと言える時代になると思います。和食器を扱うECサイトの立ち上げを通じて、現代に合わせた和の価値観の美しさをリデザインしていきたいと考えています。

卒業生から中高生のルールメイカーへ

ーーこれからアクションを起こしたい中高生の皆さんに一言お願いします。

さまざまな価値観に触れることや、その人にとって社会の一員として認識できる場があることが重要だと思います。

私は障がい者施設やインターナショナルスクールでのボランティア経験から始まり、自分の生活圏だけでは気づけない視点や価値観に触れることができました。その経験から学校の当たり前を疑うことや社会との違いに気づけたことが活動の後押しになったので、幅広い価値観に触れることが重要だと感じました。

さらにルールメイキングの活動が、若者の政治参加やジェンダーなどさまざまな社会課題にも関係していると気づき、自分自身も社会に参画している実感が湧きました。

アクションを起こすうえで、社会の一員としての認識を持つことや新しい価値観を持ってやっていくんだという自負があることが大切ではないかと思います。

▼卒業生編Vol.02「反骨精神の先に見つけた対話の重要性 卒業後も続く社会変革の歩み」の記事はこちら

反骨精神の先に見つけた対話の重要性 卒業後も続く社会変革の歩み

インタビュー

- #インタビュー

- #卒業生

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。