- インタビュー

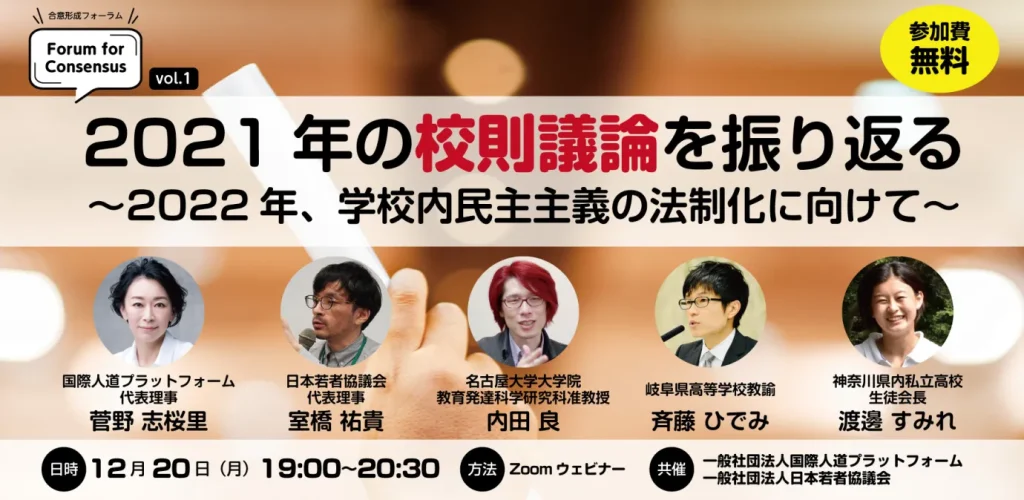

- 反骨精神の先に見つけた対話の重要性 卒業後も続く社会変革の歩み

反骨精神の先に見つけた対話の重要性 卒業後も続く社会変革の歩み

ルールメイキングは、生徒が中心となり教員など学校の関係者と対話しながら校則・ルールメイキングを見直していく取り組みです。「校則・ルールが変わる」という結果だけではなく、立場や意見の異なる違う人との対話を通じて納得解をつくるプロセスを大切にしています。

連載企画【ルールメイキングから始まるわたしの一歩】では、ルールメイキングやそのイベントに関わった生徒や卒業生、教員から思いを聞くことで、ルールメイキング活動の先にあるものを考えていきます。

明治大学

渡邉すみれ

平塚学園高等学校の元生徒会長。高校時代にルールメイキングの活動に参加。高校卒業後はオランダで学校教育を視察を経験し、現在は対話カードの制作に取り組んでいる。

校則は変えられなかったけれど――対話を重ねて学んだ視点の広がりと他者理解

ーールールメイキングの活動はどのように始まりましたか。

私が通っていた高校の校則に関する実態が、入学前に聞いていたものと異なっていて、2年生になると周囲の不満も大きくなっていました。しかし、学校で校則に対する意見を言うと大学進学への影響が懸念され、言いたくても言えない状況があり、次第に「構造を変えたい」という気持ちが芽生えました。コロナ禍で学校外の人ともオンラインで交流する機会があり、「自分が疑問に思うことは口に出して変えていく」という土台がある海外や日本の友人と話す中で、自分たちの学校がいかに民主主義の土台がないのかについて実感しました。その出来事をきっかけに、よりルールメイキングの活動をしたい気持ちが高まったと思います。

ーー具体的にはどのような活動をしてきましたか。

放課後は毎日のように生徒手帳を持って先生のところに行き、校則がある理由について議論をしていました。先生からは面倒に思われていたと思いますが、先生同士でも立場によって言いづらさや、発言できる機会に差があること、そして校則に対して疑問を抱いている先生もいることが分かりました。学校外では、カタリバの「みんなのルールメイキング」活動に参画しました。生徒が主体となって校則を見直していく上で、大切にしたいポイント・方針をまとめた『ルールメイキング宣言』を作成する「中高生メンバー」に参加したり、自身のSNSアカウントを使って約100人の中高生と校則について議論したりしていました。その中で、校内でも校則の見直し活動をすることに意味があるのではないかと感じたことから、3年生になるタイミングで生徒会長に立候補しました。

みんなのルールメイキングプロジェクト

渡邉さんが参加した『ルールメイキング宣言』を作成する「中高生メンバー」の取組み

ーー周りの反応はいかがでしたか。

校則を変えたいと考えている私が生徒会長になったので、周りの生徒からは期待の声をもらっていました。ただ、学校運営に関わる部分は生徒主体で進めることができず、先生たちがほとんど決めていました。学校内では限界があると感じたので、カタリバの活動など学校外でできることに注力しましたが、結局校内での校則変更には至らず、その点は今でも悔しさが残っています

ーールールメイキングの活動を通して得られたきっかけはありましたか。

元々は反骨精神が強く、不合理な校則に対して先生に意見すると対立してしまう状態でした。しかし、ルールメイキングで関わっていた友人は先生との建設的な対話を通じてどんどんルールを変えたり、先生にもポジティブな変化を与えていたりしていることを見聞きして、「自分のやり方では何も生まれていない、むしろ信頼関係の構築がうまくできていない」と感じ、「対話」をベースにコミュニケーションをとるようになりました。活動をYouTubeやメディア等でも取り上げていただき、学校の教員や弁護士、大学教授など幅広いセクターの人と対話する機会を得られました。

ーーご自身はルールメイキングの活動を通してどんな力がついたと感じていますか。

気持ちを伝えることが得意だと気づけた一方で、相手の視点に立って考えることや理想を実現するためのロジックを組むことはまだできていないと感じています。そこから、誰かと話すときには対話を通じて相手のストーリーや背景に興味を持つよう意識するようになりました。

また、最初は1人で動いていた校則見直しが、2年もすると全国の様々な学校や行政、企業での認知が広がっていることを肌で感じる経験ができたことは、大きな自信になりました。実際に、ルールメイキングについて考えるワークショップを学校で行ったり、熟議の場を設計するなど、対話の大切さを伝える過程で多くの学びがあり、今の自分の活動や仕事にも活きています。

海外留学を通じて見えた日本の課題――学校や社会に影響を与える新たな挑戦

ーー大学に入ってからどのように活動を続けてきましたか。

高校時代に校則に向き合ったことで、子どもたちが世界一幸福と言われるオランダで、幸福の理由を実際に学びたいと思うようになり、大学に入ってから、1年間オランダ留学を経験しました。その時の経験から「自分の感情や主張を強く表現するよりも、その場の和を重んじる日本社会」に窮屈さを感じる時もあれば、逆にそのメンタリティが創り上げる文化が世界的に評価されていることを誇らしく思う時もあり、一長一短であることを感じます。その両方のキーになるのが「対話」であることを理解した上で、必要なルールについて様々なステークホルダーからの視点で対話を行い、納得解を見つける場をこれからもつくっていきたいです。

ーー今後はどのような活動をしていきたいですか。

現在は他者との対話を通じて、相手の内面や気づいていない部分を引き出すためのツールとなる「対話カード」の制作に取り組んでおり、将来は学校に対話カードを導入し、中高生が自分の考えを伝える機会を提供したいと思っています。

対話カードを制作しようと思った理由にカタリバでの対話の経験が生きていると感じます。ルールメイキングの活動で学べるコミュニケーションのスキルは、個人同士や組織の中での関係性にも役立つことを実感しています。

ーー現在の学校のルールメイキングの環境についてどのように感じていますか。

最近は、私たちの世代に活躍していた「革命家」のような存在が少なくなってきていると思います。しかし、それと同時にカタリバが昨年末に開催したルールメイキング関東児童生徒大会に参加させてもらった際には、小学生から高校生までが「ルールメイキング」の取り組みについて話すなど、より広い範囲の学校に届いている実感もしました。もしかしたら革命家が減ってきているのは、ルールメイキングが浸透してきた素晴らしい結果であるのかもしれないですね(笑)

いずれにしても、まだまだ非合理的なルールや非人道的な体育会系の部活がある話も耳にするので、1人でも多くの子どもの人権と先生たちの労働環境が守られる制度の再設計、ロビーイング活動の必要性を感じます。

学生から教員まで、各校での実践を発表ーー関東児童生徒大会&交流会2024レポート②

イベント

レポート

学校事例

- #イベントレポート

- #中学校

- #小学校

- #高校

卒業生から中高生のルールメイカーへ

ーーアクションを起こしたい中高生の皆さんに一言お願いします。

今でも、声を震わせながら先生に校則に関する意見を伝えた日のことは鮮明に覚えているくらい、実際に行動に起こして主張をすることはとても勇気のいることだと思います。

私の場合、母親と一緒に、学校で感じる違和感について議論をしたことで、「自己の考えを発信しても絶対的に応援してくれる人がいる」という心理的安全性を感じることができました。ちょっと年上の大学生や社会人と交流をすることで、具体的なアドバイスをもらえるきっかけとなり、行動に繋がると思います。

▼卒業生編Vol.01「発信力を育んだ卒業生 校則改革を超えて目指す次のステージ」の記事はこちら

発信力を育んだ卒業生 校則改革を超えて目指す次のステージ

インタビュー

- #インタビュー

- #卒業生

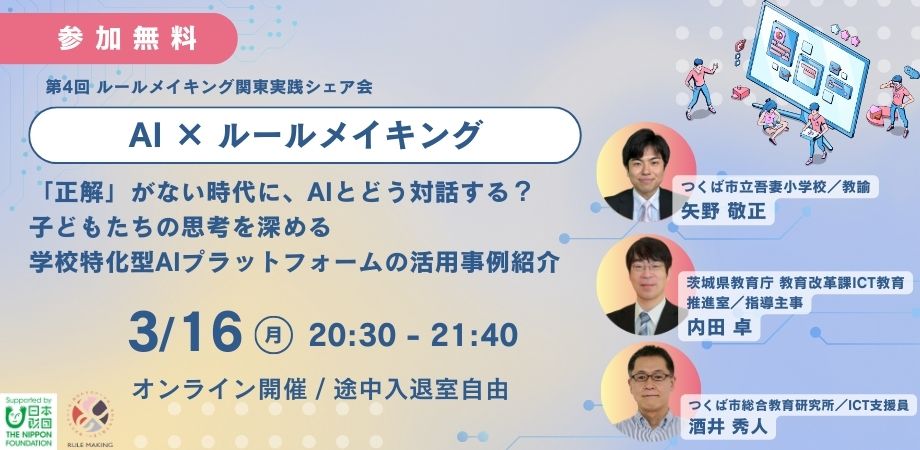

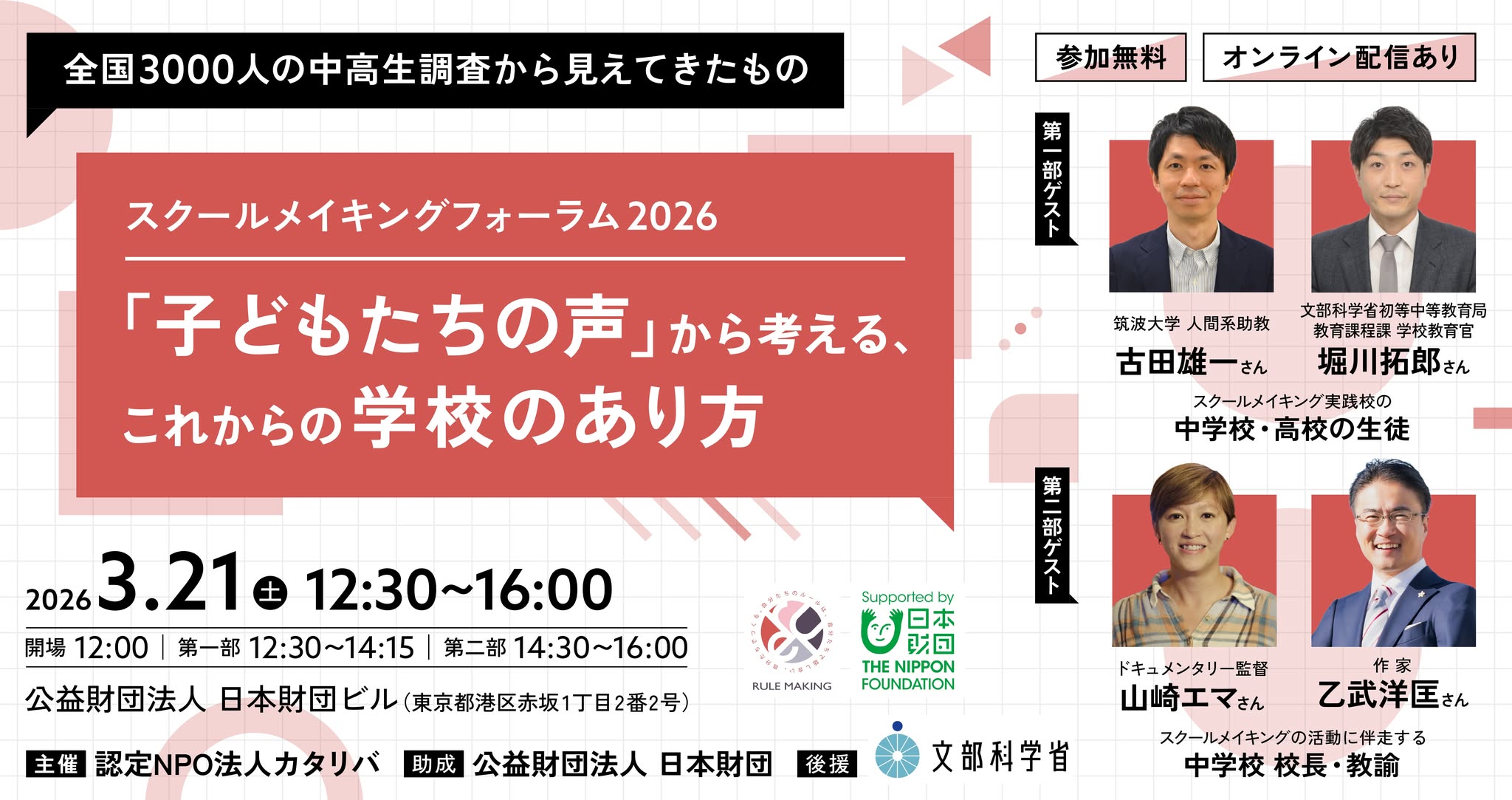

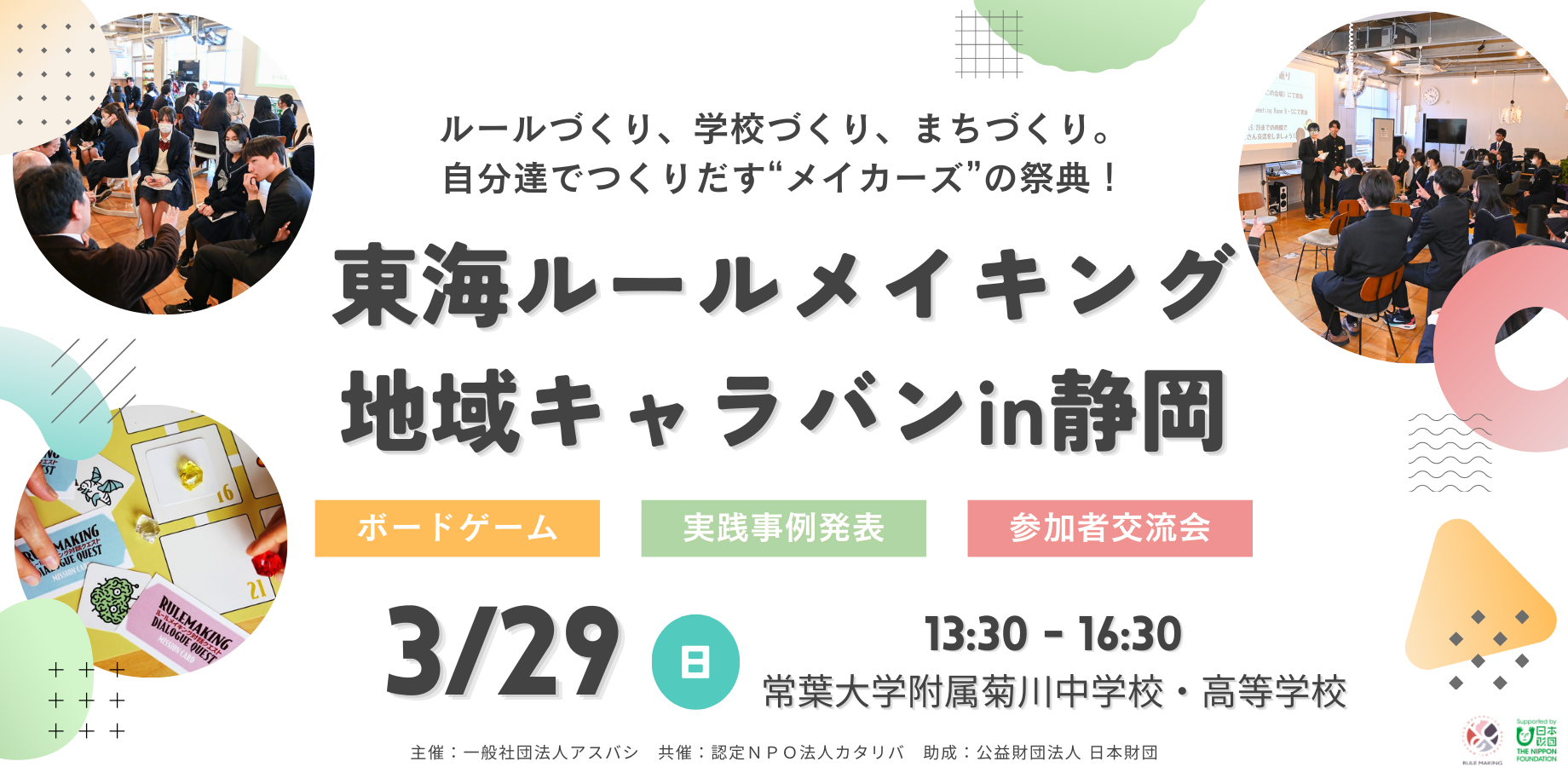

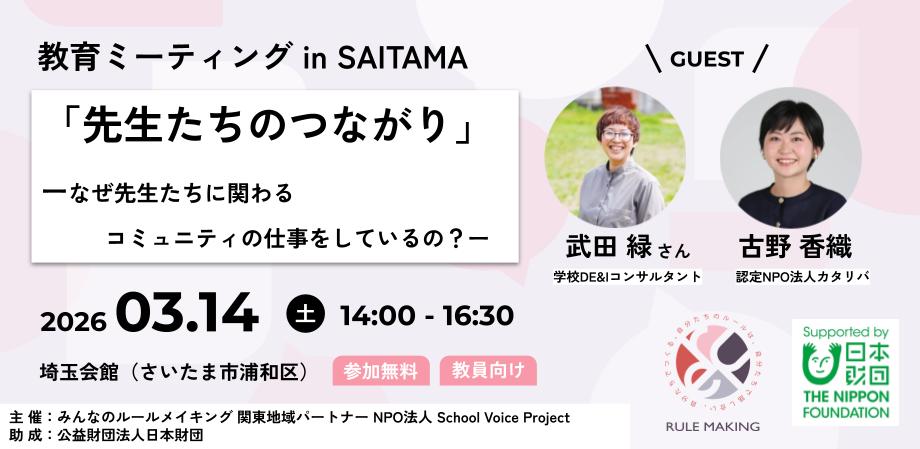

新着記事

カタリバではルールメイキングに取り組む

学校・先生・自治体をサポートしています

すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。

まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。